§23-24.

Развитие просвещения и научное изучение Притомья

Развитие просвещения. На протяжении XIX в. ситуация с просвещением в Сибири и нашем крае оставалась сложной. Большинство населения было неграмотным. Традиционно считалось, что образование необходимо только дворянам, чиновникам и священникам, сыновья которых могли учиться в Барнаульской, Томской, позднее в Мариинской гимназиях, Тобольской и Томской семинариях, и уездных училищах.

Первое на территории нашей области уездное училище открылось в Кузнецке в 1825 г. В нём обучались 50 человек. Его смотрителем был назначен Михаил Гаврилович Лукин. Он вёл все предметы в двух классах училища и получал мизерное жалованье от Городской думы.

С 1826 г. смотрителем Кузнецкого уездного училища стал Николай Алексеевич Ананьев. Благодаря его деятельности училище получило новое каменное здание и библиотеку, стало крупнейшим учебным заведением Томской губернии, активно участвовало в литературной и культурной жизни Кузнецка, притягивая к себе лучшие умы и сердца города.

В 1827 г. были созданы школы на Салаирском руднике и Томском железоделательном заводе, а в 1836 г. – на Гурьевском металлургическом заводе для детей мастеровых. Наряду с преподаванием общеобразовательных предметов им прививали навыки рабочих профессий.

В 1844 г. Томская епархия открыла церковно-приходское училище в Кузнецке, где училось 88 человек. В 1856 г. первая начальная школа появилась в городе Мариинске.

Во второй половине XIX в. повысился интерес местного населения к школьному образованию. Стали открываться церковно-приходские и миссионерские школы в Кузнецком и Мариинском уездах Томской губернии. В 60–80-х гг. XIX в. сельские общества неоднократно выносили решения на своих сходах о постройке в деревнях и сёлах школ, выделяли средства на их содержание и ремонт, доплачивали учителю и держали для него «учительскую запашку».

В 1893 г. в Кузнецком округе было 49 церковно-приходских школ и школ грамоты, а в Мариинском – 38, находившихся под ведомством Томской епархии. Основными предметами в них были: Закон Божий, письмо и счёт. В каждой школе обучалось в среднем 10–15 учеников, в основном мальчиков. Большинство из них не оканчивали школу, так как считалось, что детям крестьян, мещан и купцов достаточно уметь только читать и писать.

Зажиточные крестьяне, мещане и купцы стремились дать своим детям домашнее образование. При этом плата частному учителю за одного ученика составляла 50–100 копеек в месяц.

Правительство почти не выделяло средств на содержание школ, поэтому многие из них существовали за счёт земских и мирских сборов и меценатов.

Одним из них был томский купец Пётр Иванович Макушин. Он вносил крупные пожертвования в фонд «Общества учащихся в школах Томской губернии», на деятельность Томского уездного (с 1902 г. городского) училища, на открытие Сибирских высших женских курсов .

В 1871 г. Макушин основал первую в Томске частную публичную библиотеку, а в 1873 г. открыл первый в Сибири специализированный книжный магазин. К 1898 г. он содержал 125 сельских книжных лавок.

В 1882 г. по инициативе П.И. Макушина возникло «Общество попечения о начальном образовании», имевшее девиз «Ни одного неграмотного!», а в 1901 г. – «Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии».

Сельским школам из-за низкой зарплаты и бытовых трудностей не хватало учителей. Это заставило власти предоставить учителям определённые льготы. В 1871 г. они были освобождены от рекрутской и натуральных повинностей на всё время работы в должности учителя. Учительские дома освобождались от постоя солдат. Проработавшие учителями в сельской местности 12 лет награждались личным, а 25 лет – потомственным почётным гражданством. За работу в должности сельского учителя полагалась пенсия. Ввиду нехватки учителей-мужчин в 1872 г. разрешили преподавать женщинам-учительницам.

Изучение лесных богатств и живой природы края. В начале XIХ в. горным инженером, оберфорстмейстером, а затем начальником алтайских горных заводов Петром Козьмичом Фроловым были заложены научные основы организации ведения лесного хозяйства Колывано-Воскресенского горного округа. По его инициативе в 1802–1811 гг. были проведены работы по межеванию и топографической съёмке лесов. Проложены квартальные просеки и высажены саженцы на вырубках для восстановления лесного богатства края.

В 1810 г. один из учеников Фролова В. Колычев сделал съёмку реки Чумыш и составил карту лесов Салаирского края.

В 1826 г. известный ботаник, профессор Дерптского университета Карл Фридрих Ледебур провёл по приглашению Фролова большую экспедицию на Алтае и в Присалаирье, в ходе которой был собран гербарий, включающий 1600 видов растений. Итогом работ стала написанная на латинском языке четырёхтомная «Флора Алтая».

В 1840–1848 гг. лесоустройством в Алтайском горном округе занимался поручик корпуса лесничих Дмитрий Андрианович Машуков. В 1851 г. результаты его работ в пяти уездах округа были обобщены в статье «Описание Колывано-Воскресенских горных заводов», в которой Машуков большое внимание уделил «черневым лесам» Салаирского кряжа и Горной Шории, отличительной чертой которых, по его мнению, является «роскошный рост древесных пород, кустарников и трав, связанный с необыкновенной производительностью почвы и постоянной сыростью воздуха».

Много лет под руководством Д.А. Машукова работал Александр Борисович Коптев. Он изучил свойства и ботанические признаки хвойных пород, и их естественное возобновление после сплошных вырубок в Салаирском округе Томской губернии.

В 1876 г. Западную Сибирь обследовал известный немецкий натуралист, зоолог и путешественник Альфред Эдмунд Брем. Он посетил юг Западной Сибири, отметив красоту предгорий Алтая и Салаира, большие деревни, «превосходные плодородные, расположенные на чернозёмах поля», сильных и рослых мужчин, «красивых женщин в живописных нарядах», добродушие и приветливость людей, а также крепких лошадей и крупный сытый скот.

Более 30 лет посвятил изучению природы Притомья и Сибири хранитель ботанического кабинета и ботанического музея Томского университета Порфирий Николаевич Крылов. Он обследовал растительность кедровых боров правобережья Томи, пихтовой тайги северных отрогов Кузнецкого Алатау, сосновых боров бассейна реки Яя, реликтового острова липы в верховьях Кондомы. Результатом его работы стал капитальный труд в семи томах на русском языке «Флора Алтая и Томской губернии», содержащий подробное описание 1787 видов растений.

За эту работу учёный совет Казанского университета присвоил Крылову учёную степень почётного доктора ботаники, а Императорская академия наук присудила ему премию имени академика К.М. Бэра.

На рубеже XIX–XX вв. большой вклад в изучение флоры и фауны Сибири и нашего края внесли заведующие кафедрой ботаники Томского университета Сергей Иванович Коржинский и Василий Васильевич Сапожников, а также профессор кафедры зоологии Томского университета Николай Фёдорович Кащенко.

Геологическое изучение Кузнецкого угольного бассейна. В XIX в. началось систематическое изучение каменноугольных богатств Притомья.

По инициативе П.К. Фролова в 1820-е гг. было обследовано несколько выходов каменноугольных пластов и предприняты попытки использования каменного угля на кабинетских заводах.

В 1842 г. инженер-капитан Наркиз Александрович Соколовский впервые обобщил данные об угольных месторождениях Кузнецкой котловины, изучил их химические свойства, определил границы «каменноугольной области» в 40 тыс. кв. вёрст и предсказал, что наличие здесь угля и железных руд открывает возможности «для развития обширного заводского производства».

В этом же году территорию Южной Сибири изучил чиновник по особым поручениям при штабе корпуса горных инженеров, известный учёный Пётр Александрович Чихачёв. Он проехал по Алтаю, Туве, Красноярскому краю и Притомью, собрал большой материал по геологии, этнографии, зоологии и топонимике края, составил первую геологическую карту угольного бассейна и предложил назвать его Кузнецким «по имени города, находящегося в его южной части».

Результатом экспедиции Чихачёва явилась книга «Путешествие в Восточный Алтай и в места, прилегающие к китайской границе», изданная в Париже на французском языке в 1845 г. В ней учёный пришёл к выводу о том, что Кузнецкий бассейн является одним из крупнейших в мире месторождений каменного угля.

В 1844 г. по Алтаю и Кузбассу путешествовал один из основоположников российской геологии и минералогии, профессор Московского университета Григорий Ефимович Щуровский. В сопровождении Л.А. Соколовского он обследовал верховья рек Мрассу и Томи, посетил золотые прииски Горной Шории, Салаирский рудник, Гурьевский и Томский заводы. Результаты своей поездки с материалами по геологии и полезным ископаемым Кузбасса Щуровский отразил в своей книге «Геологическое путешествие по Алтаю с историческими и статистическими сведениями о Колывано-Воскресенских заводах».

В 1855 г. горный инженер Александр Григорьевич Боярышников первым в Кузбассе провёл бурение каменного угля Маганаковского месторождения в районе современного города Прокопьевска.

Управляющий Салаирским рудником Фёдор Павлович Брусницын в 1878 г. открыл новые месторождения каменного угля возле села Кольчугина (ныне город Ленинск-Кузнецкий), деревень Бабанаково, Беловой (современный город Белово) и Конёвой.

Горный инженер Дмитрий Петрович Богданов изучил угленосные отложения по долинам рек Томи, Абе, Ине, Ускату, Степному и Черневому Бачатам, Кондоме, Мрассу и Чумышу, установив юго-западную границу Кузнецкого каменноугольного бассейна.

Хранитель Минералогического кабинета Томского университета Алексей Николаевич Державин в 1889–1891 гг. изучил строение берегов Томи и местности вдоль тракта Томск–Кузнецк–Барнаул, собрал обширный материал по геологии и полезным ископаемым Кузбасса, на основании которого в 1896 г. составил подробную карту месторождений каменного угля.

В конце XIX – начале ХХ в. изысканиями угольных богатств Кузбасса занимались: профессор минералогии Томского университета Алексей Михайлович Зайцев, сотрудники Геологического комитета при Горном департаменте Министерства госимуществ Александр Александрович Краснопольский и Пётр Казимирович Яворовский, профессор Петербургского минералогического общества и Петербургского общества естествоиспытателей Александр Александрович Иностранцев, профессора Казанского университета Борис Константинович Поленов и Павел Николаевич Венюков, сотрудник Геологической части Кабинета Герман Германович Петц, хранитель Геологического музея Императорской академии наук Иннокентий Павлович Толмачёв, профессора Томского технологического института Михаил Антонович Усов и Павел Павлович Гудков, знаменитый исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии Владимир Афанасьевич Обручев.

Изучение истории и культуры края. Во второй половине XIX в. среди сибирской интеллигенции и российских учёных усилился интерес к истории, языку, этнографии, культуре народов и русских старожилов Сибири.

Большой вклад в историческое и лингвистическое изучение коренных народов Южной Сибири внёс один из основоположников российской тюркологии, доктор философии Василий Васильевич (Фридрих-Вильгельм) Радлов. Занимая в 1859–1871 гг. скромную должность учителя немецкого и латинского языков в Барнаульском горном училище, он ежегодно совершал научные поездки по югу Сибири, Монголии, Казахстану и Средней Азии. За эти годы В.В. Радлов собрал большой научный материал по археологии, этнографии, фольклору и языкам сибирских инородцев. Он первым из российских учёных описал мировоззрение алтайского шаманизма, первым дал классификацию сибирских татар и выявил их происхождение на лингвистической основе. Кроме этого, Радлов раскопал свыше 100 курганов, в том числе курганы чулымских татар к северу от Мариинска, создал периодизацию археологических памятников Южной Сибири, выделив четыре хронологических этапа: медный, бронзовый, древний и поздний железные периоды.

В 1861 г. Радлов предложил назвать кузнецких татар шорцами, по названию сеока Шор, обитавшего в верховьях Кондомы. Долгие годы термин «шорцы» использовался только в научных кругах для обозначения коренного населения Кузнецкого Алатау и Горной Шории и был признан как русскими, так и самими шорцами только после образования в середине 20-х гг. ХХ в. Горно-Шорского национального района в составе Сибирского края.

Более тридцати лет занимался изучением алтайцев миссионер Василий Иванович Вербицкий, который собрал и опубликовал в различных изданиях огромный материал по фольклору, языку, административному устройству, родовому составу и социальной организации кузнецких татар и телеутов. Наиболее известными его научными работами являются: «Краткая грамматика алтайского языка», «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» и «Алтайские инородцы».

Известный путешественник, географ и областник Григорий Николаевич Потанин изучил в Мариинском округе жизнь русских крестьян и рабочих. В 1861 г. в журнале «Русское слово» он опубликовал статью «О рабочем классе в Ближней тайге». Сведения по истории Кузбасса и развитию здесь золотопромышленности Потанин привёл позднее в многотомнике «Живописная Россия».

В 1864 г. в Кузнецке отбывал ссылку российский публицист, социолог и экономист, участник общественного движения Вильгельм Вильгельмович Берви (Берви-Флеровский). В 1865 г. он был переведён в Томск, где вступил в конфликт с губернатором Г.Г. Лерхе. За два года ссылки Берви-Флеровский подготовил книгу «Положение рабочего класса в России», в которой использовал примеры из жизни населения Кузнецкого округа.

По заданию Западно-Сибирского отделения Русского географического общества в 1878 г. юг Томской губернии изучил известный областник Николай Михайлович Ядринцев. Он уделил большое внимание этнографии и экономике края. Материалы, собранные во время поездки, были затем использованы Ядринцевым в его работах «Сибирь как колония, к юбилею 300-летия», «Сибирские инородцы, их быт и современное положение», «Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношениях».

В 1883 г. Горную Шорию и Восточный Алтай исследовал другой известный областник, этнограф, археолог и путешественник Александр Васильевич Адрианов. Он изучил жизнь и фольклор туземного населения, собрал крупные геологические и зоологические коллекции. По возвращении в Санкт-Петербург Адрианов привёз полный шаманский костюм, несколько древнетюркских каменных изваяний и копии надписей на скалах.

В 1890 г. верховье Томи обследовал сотрудник Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Дмитрий Михайлович Головачёв, который описал улусы кузнецких татар, их хозяйство и занятия.

В конце XIX в. в Кузнецком уезде работала статистико-экономическая экспедиция во главе с Сергеем Порфирьевичем Швецовым, организованная Управлением Алтайского горного округа, которой был собран большой этнографический и статистический материал по русскому и инородческому населению Верхнего Притомья.

Известный российский тюрколог Сергей Ефимович Малов по заданию Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в 1908 г. исследовал аборигенов верховья Томи и Мрассу. Он выделил и описал «абинское, черневое и шорское» наречия трёх этнографических групп кузнецких татар.

Чиновник Управления Алтайского горного округа Клавдий Николаевич Миротворцев в 1910 г. изучил инородческое население верховий Кондомы и Мрассу, особенности их земледелия и скотоводства.

В 1910–1914 гг. по поручению Российского комитета для изучения Средней и Восточной Азии учёный-краевед Андрей Викторович Анохин собрал материалы по шаманизму у алтайцев. Он первым среди русских учёных записал на грампластинки камлание телеутского шамана. Экспедицию сопровождали художницы А.А. Воронина-Уткина и С.К. Просвирина, которые выполнили сотни этнографических рисунков.

По заданию Сибирской подкомиссии по составлению географических карт при отделе Русского географического общества А.В. Анохин в 1915–1916 гг. совершил путешествие в Горную Шорию для изучения родового состава кузнецких татар, их социальной организации и этнографических особенностей.

Материалы экспедиций Анохин опубликовал в работах: «Предания алтайцев о своих царях-богатырях», «Шаманизм у телеутов», «Кузнецкие инородцы Томской губернии».

Художественная литература и публицистика о нашем крае. Развитие интереса к истории и культуре Сибири привело к появлению первых публицистических очерков и художественных произведений на эти темы.

В 1858 г. «Томские губернские ведомости» опубликовали исторический очерк А.П. Ермолаева «Кузнецк», в котором были обобщены отрывочные сведения по истории города, разбросанные в многочисленных изданиях, впервые опубликован полный текст царской грамоты кузнецкому воеводе Баскакову 1623 г. и дан список кузнецких воевод XVII – начала XVIII в.

Член-сотрудник Сибирского отделения Императорского Русского географического общества князь Николай Алексеевич Костров в 1867 г. составил «Заметки для истории г. Кузнецка», содержащие анализ царских грамот XVII в. На основе публикаций Кострова в 1879–1880 гг. вышел историко-статистический очерк «Город Кузнецк», в котором использовались акты XVII–XVIII вв., сочинения Г.Ф. Миллера и И.П. Фалька.

Известный в Кузнецке общественный деятель, купец третьей гильдии Иван Семёнович Конюхов написал в 1867–1870 гг. к 250-летию города рукописную «Кузнецкую летопись», которую он затем много лет дополнял, доведя её до 1881 г. Летопись Конюхова насыщена «изустными преданиями» от основания города, данными сибирских летописей XVII в., выдержками из «Сибирской истории» Г.Ф. Миллера и наблюдениями самого автора. Большая её часть относится к событиям городской жизни XIX в.

В конце XIX в. в «Томских губернских ведомостях» чиновник Министерства внутренних дел Дмитрий Александрович Поникаровский опубликовал несколько очерков о Салаирском крае: «Сельские общины в Салаирской волости», «По салаирской тайге», «Салаирский край». Став в 1900-х гг. помощником кузнецкого уездного исправника, Поникаровский собрал материалы по истории Кузнецка и в 1904 г. составил рукописное «Историко-географическо-статистическое описание г. Кузнецка».

Первые произведения художественной литературы о нашем крае связаны с именами Леонида Петровича Блюммера и Николая Ивановича Наумова.

Л.П. Блюммер, российский писатель и политический деятель, отбывал ссылку в Томской губернии во второй половине 60-х г. XIX в. Он служил на кабинетских золотых приисках, где хорошо изучил жизнь и быт рабочих, чиновников и золотопромышленников. После возвращения из ссылки в 1871 г., Блюммер опубликовал в журнале «Заря» роман «Около золота», ставший первым произведением о жизни сибирских золотоискателей. В 1885 г. в Санкт-Петербурге был издан его роман «На Алтае», действие которого происходило в городах Багуле (Барнауле) и Ковальске (Кузнецке). В романе писатель образно передал быт и нравы уездного Кузнецка. Впечатления о нашем крае Л.П. Блюммер также отразил в рассказах «Фальшивая бумажка» и «Слуга».

Первым бытописателем сибирской деревни стал служивший в Кузнецке и Томске в 1864–1869 гг. видный общественный деятель и писатель Н.И. Наумов. В 1869 г. он переехал в Санкт-Петербург и посвятил себя литературе. Его очерки и рассказы, написанные в 1870-е гг. на сибирском материале: «Деревенский торгаш», «Юровая», «Крестьянские выборы», «Мирской учёт», «Ёж», «Сила солому ломит», «В тихом омуте», «В забытом краю» пользовались огромной популярностью.

В 1884 г. из-за тяжёлого материального положения Н.И. Наумов снова вернулся в Сибирь и занял должность чиновника по крестьянским делам. В течение последующих девяти лет своей службы в Мариинском и Томском округах Томской губернии, он изо дня в день по свежим впечатлениям записывал то, что приходилось ему видеть и слышать. В 1886 г. в «Сибирском сборнике» появляется очерк Наумова «Эскизы без теней», написанный на основе личных наблюдений в Мариинском округе. В 1888 г. в «Сибирской газете» публикуются его «Сцены из жизни тёмного люда». В 1894 г. в журнале «Русское богатство» появляется его очерк «Картина с натуры», а в «Алтайском сборнике» — рассказ «Сабрыска».

Н.И. Наумов первым в русской литературе правдиво описал жизнь переселенцев и сибирских аборигенов. В его рассказах и очерках даны живые зарисовки жизни кузбасского населения того времени, подчёркнута богатая и широкая натура русского человека.

Вопросы и задания

- Расскажите о развитии просвещения в нашем крае в XIX в.

- Почему одному из первых учителей Кузнецка, Н.И. Ананьеву, местные власти в 1865 г. назначили невиданную в то время пенсию – 457 рублей 46 копеек?

- Объясните, почему в XIX в. большинство народных школ и в Притомье, как и во всей Российской империи, были церковно-приходскими.

- Как решался вопрос о нехватке учителей в нашем крае?

- В XIX в. считалось, что «девушек незачем учить грамоте». Как вы можете объяснить это мнение?

- Какую роль в развитии просвещения Томской губернии сыграл П.И. Макушин?

- Проанализируйте данные и сделайте все необходимые выводы. В середине XIX в. грамотность городского населения Сибири составляла в: Омске – 10%, Томске – 8%, Тюмени – 6%, Тобольске и Барнауле – 5%, Красноярске – 2%. Среди крестьян Тобольской, Томской и Енисейской губерний грамотных было всего 0,9%.

- Как шло изучение лесных богатств нашего края?

- Расскажите о геологическом изучении Кузнецкого угольного бассейна.

- Кто и когда предложил это название? Сколько лет прошло с тех пор?

- Как шло изучение истории и культуры населения края?

- Кто и когда предложил назвать коренное население Верхней Томи шорцами?

- Объясните, почему в XIX в. усилился интерес к истории и культуре Сибири.

- Назовите исследователя края, который внёс, на ваш взгляд, наибольший вклад в его изучение. Сделайте сообщение о нём в классе.

- С именами каких писателей связано появление первых художественных произведений о Кузбассе?

- Объясните новые термины и понятия в тексте параграфа.

- На основании материала параграфа составьте хронологическую таблицу.

Дата события Описание события

Работа с источниками

Проанализируйте ситуацию и сделайте все возможные выводы.

Термин «шорцы» был введён в научную литературу В.В. Радловым. Шорцами Радлов назвал разные группы ясачных татар, живущих на берегах рек Томи, Мрассу и Кондоме, по крупнейшему сеоку – Шор, хотя сами они, по его же словам, не осознавали тогда себя единым народом. К этому Радлова побудило, во-первых, то обстоятельство, что местные татары говорили на одном языке, обозначенном им шорским, а во-вторых, то, что соседние телеуты именовали кузнецких татар шор-кижи.

Многие годы понятие «шорцы» использовалось только в научных кругах, да и не все учёные его признавали. Русские чиновники и крестьяне по-прежнему продолжали называть аборигенов кузнецкими татарами.

Название «шорцы» стало общим для всех тюркоязычных групп верховьев Томи только в середине 20-х г. ХХ в., в связи созданием Горно-Шорского национального района.

Иллюстрации

Здание Кузнецкого уездного училища. Современный вид.

Источник: Памятники Кузбасса

Источник: Памятники Кузбасса

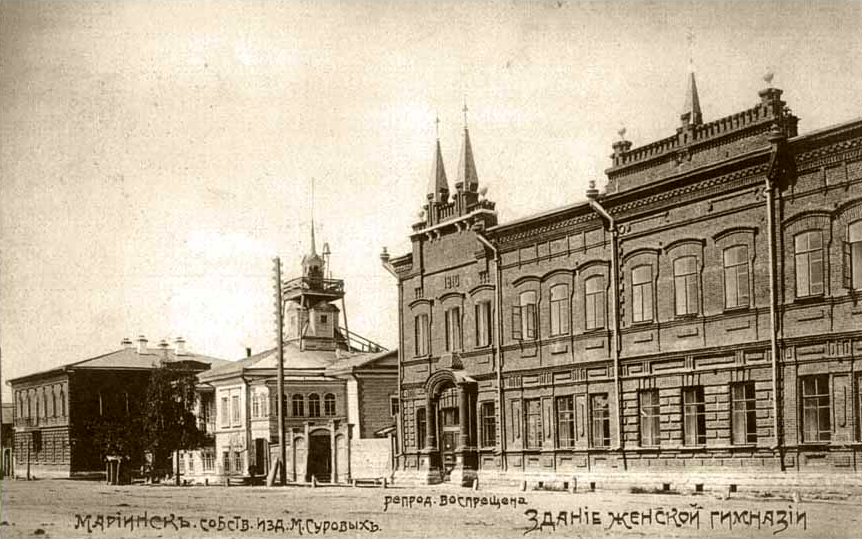

Здание женской гимназии в Мариинске. Начало ХХ в.

Источник: Исторические вехи г. Мариинска. (блог «Словосочетание»)

Источник: Исторические вехи г. Мариинска. (блог «Словосочетание»)

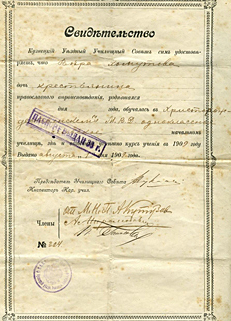

Свидетельство об окончании Христорождественского одноклассного сельского начального училища. 1909 г.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

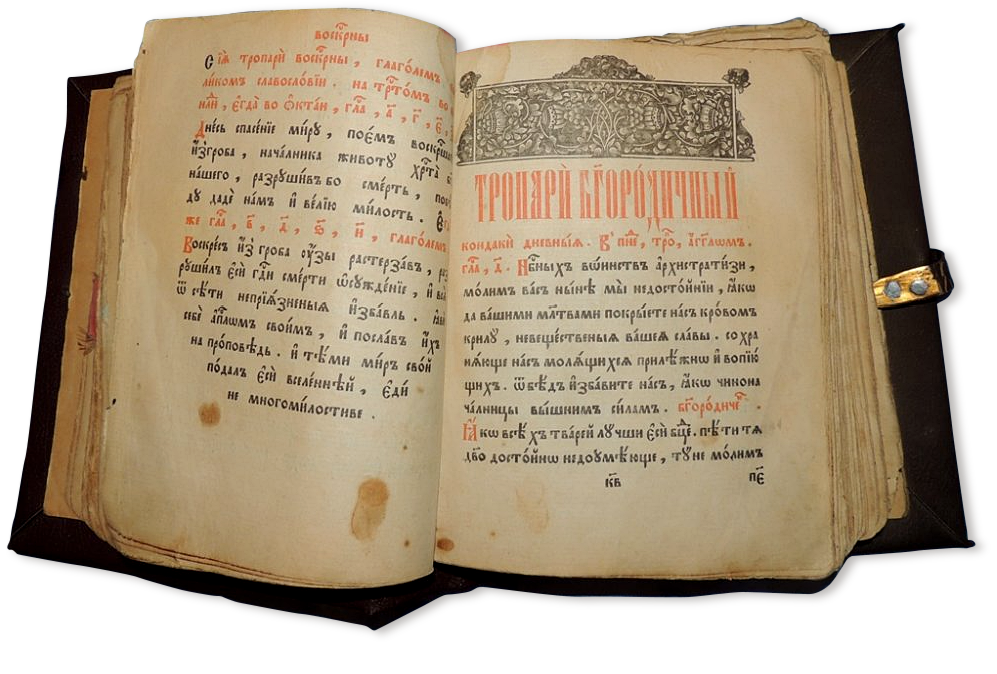

Богослужебный Часослов. Третья четверть XVIII – начало XIX в.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

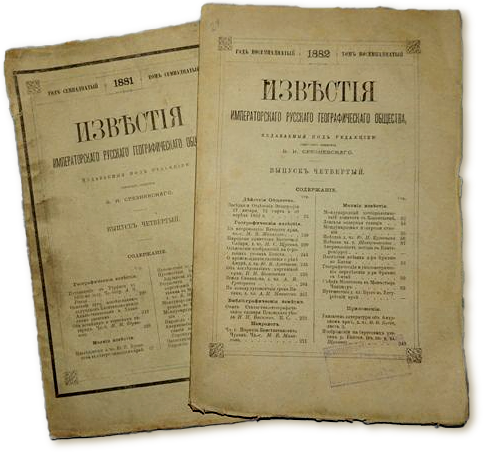

Выпуски Известий Русского Императорского географического общества. 1881, 1882 гг.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Издания энциклопедического словаря Гранат Русского Библиографического института

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»