§ 22.

Духовная культура края

В XIX в. Сибирь считалась далёкой окраиной Российской империи и находилась под неусыпным оком государства. Большую роль в духовной жизни края играла Православная церковь и подвижническая деятельность её представителей.

Подвижники православия. На рубеже XVIII–XIX вв. в пятидесяти верстах от Кузнецка поселились два монаха – отец Василиск и отец Зосима. Первые зимы были для них очень тяжелы. Зимой 1801–1802 гг. старцы чуть не умерли с голоду и три месяца провели в Кузнецке, восстанавливая свои силы. В разгар этой страшной зимы Зосима дал обет Богу, что если останется в живых, то «наберёт духовных чад и будет их окормлять», то есть создаст монастырь.

Василиск был исихастом, носил на теле вериги, жил уединённо и непрестанно творил Иисусову молитву. Монахи жили в кельях, которые стояли друг от друга в ста саженях. Кроме того, у Зосимы была ещё одна келья, которая находилась в трёх верстах от двух других в глухом лесу, в котором он жил во время постов и усиленной молитвы.

Раз в год в Успенский пост монахи приходили в Кузнецк для исповеди и причастия. Несколько раз в год к ним приезжал иерей села Подгороднего Фёдор Баженов. Уединённая и богоугодная жизнь старцев вызвала к ним уважение у местного населения. Некоторые горожане Кузнецка стали жить под их духовным окормлением. Среди них были: отставной унтер-офицер Пётр Мичурин (позднее канонизированный Русской православной церковью под именем Петра Томского), мещане Алексей Полосухин и Семён Конюхов, крестьяне Александр Паренов, Фёдор и Иван Бычковы.

Подвижничество Василиска и Зосимы высоко оценил в своих «Келейных записках» преподобный оптинский старец Варсонофий. Сам преподобный Зосима написал четыре работы, в которых изложил практический и теоретический материал о стяжании благодати через практику Иисусовой молитвы: «Сказание о действиях молитвы Иисусовой», «Поучение о послушании», «Житие старца Василиска» и «Записки о жизни Петра Алексеевича Мичурина».

Новые православные храмы. Крупным событием в духовной жизни православных Притомья явилось открытие в 1835 г. сразу двух храмов – новой каменной Спасо-Преображенской церкви в Кузнецке (ныне Спасо-Преображенский собор Новокузнецка) и Петропавловской церкви в Салаире.

Спасо-Преображенский храм Кузнецка строился 43 года на пожертвования горожан. Его закладка и первый этап строительства осуществились иркутской артелью Д. Почекунина по заказу протоиерея Ефимия Викуловского. В 1805 г. протоиереем Яковом Арамильским были освящены престолы нижнего этажа храма в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и в честь святого Николая Мирликийского. В 1830 г. была закончена каменная кладка стен церкви, и ещё пять лет под руководством церковного старосты Ивана Семёновича Конюхова шло её остекление, оштукатуривание и роспись. 5 (17) августа 1835 г. верхний этаж храма был освящён епископом Томским и Енисейским Агапитом (Вознесенским).

Расположенный на высокой береговой террасе реки Томи, Спасо-Преображенский храм на протяжении всего XIX в. был главной церковью Кузнецкого благочиния. Его архитектура отличается строгой пропорцией объёмов, сочетающих элементы классицизма и сибирского барокко. Сорокаметровая колокольня церкви долгое время являлась самой высокой в Сибири.

Петропавловская церковь в Салаире была возведена архитектором Яковом Николаевичем Поповым. Иконостас для неё был создан членом Российской академии художеств Михаилом Ивановичем Мягковым из 20 кедровых кряжей, украшен тонкой резьбой и позолотой.

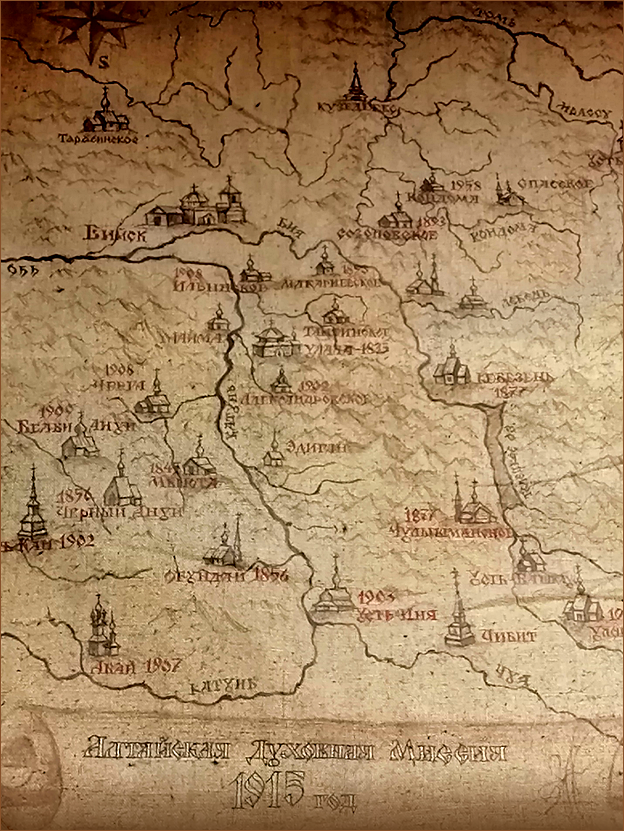

Алтайская духовная миссия. По инициативе архиепископа Тобольского и Сибирского Евгения (Казанцева) с целью обращения в православие тюркоязычных народов Алтая была создана миссия Томской епархии. Её основателем стал прибывший 29 августа (10 сентября) 1830 г. в Бийск архимандрит Макарий (Глухарёв). Миссионеры считали, что, распространяя среди алтайцев православие, они смогут постепенно превратить инородцев в русских по духу и образу жизни людей и этим предотвратят возникающие между аборигенами и русскими конфликты.

Первый этап деятельности Алтайской миссии в Кузнецком крае охватывает 1830–1850-е гг. Миссионеры и служащие миссии разъезжали по инородческим улусам, вели беседы о преимуществе христианства над шаманизмом и крестили желающих. Новокрещённые освобождались на три года от уплаты повинностей, получали различные льготы и материальную помощь от миссии. Некоторые из крестившихся из-за притеснения зайсанов и паштыков были вынуждены «отъехать» на Алтай в улусы Мыйту, Улала и Шамал или поселиться в близлежащих русских деревнях. Поэтому принятие христианства вело к большим денежным затратам и многим другим неудобствам.

Для облегчения крещения инородцев Макарий Глухарёв перевёл на алтайский язык Святое Писание, которое изучали дети аборигенов в миссионерских школах.

Активным помощником в просвещении и христианизации инородцев Притомья был ученик и переводчик Макария Глухарёва Михаил Васильевич Чевалков. Он стал первым телеутским священником, писателем и поэтом, писавшим как на русском, так и на телеутском языках.

Другим алтайским просветителем стал миссионер из кузнецких татар, священник Матурского стана Иван Матвеевич Штыгашев. Он составил алтайский словарь и букварь, переложил на алтайский язык Священную историю Ветхого и Нового Завета.

Второй этап деятельности Алтайской духовной миссии в Кузнецком округе (конец 50-х – конец 90-х гг. XIX в.) неразрывно связан с Василием Вербицким. В 1856 г. он приехал в улус Кузедеевский и устроил здесь стан Кузнецкого отделения миссии. На пожертвования графини Марии Адлерберг Вербицкий начал устройство стана: строительство церкви и миссионерского дома. В 1861 г. церковь была построена и освящена во имя Иоанна Крестителя. Вместе с открытием стана начала функционировать миссионерская школа, которая размещалась в миссионерском доме. В 1866 г. она была перенесена в специально сооружённую пристройку. Большое значение Василий Вербицкий придавал регулярным поездкам по отдалённым таёжным улусам, где он обучал основам веры и крестил аборигенов. Миссионеру приходилось оказывать элементарную медицинскую помощь как крещёным, так и язычникам. Детей новокрещёных он собирал в Кузедеевскую миссионерскую школу, где они получали начальное образование. Самые способные из них могли продолжать своё образование в Улалинском или Бийском катехизаторских училищах.

В 1866 г. для дальнейшего развития миссионерского дела в Кузнецком округе Вербицкий предложил разделить огромное Кузнецкое отделение на три части: Мрасское, Бачатское и Кондомское отделения. В каждом из них на деньги благотворителей были построены церкви и миссионерские школы, в которых по двух-трёхлетней программе обучались дети крещёных инородцев. Учителями в этих школах работали выпускники Бийского катехизаторского училища, из аборигенов.

Все усилия миссии были направлены на формирование крепких крестьянских общин из новокрещёных уже в самих инородческих улусах и развитие миссионерского школьного образования. Особое внимание миссионеры уделяли борьбе с пьянством. Но, даже являясь официально православными, многие аборигены по-прежнему продолжали исповедовать шаманизм.

Алтайская духовная миссия просуществовала до 1918 г. и была упразднена советской властью.

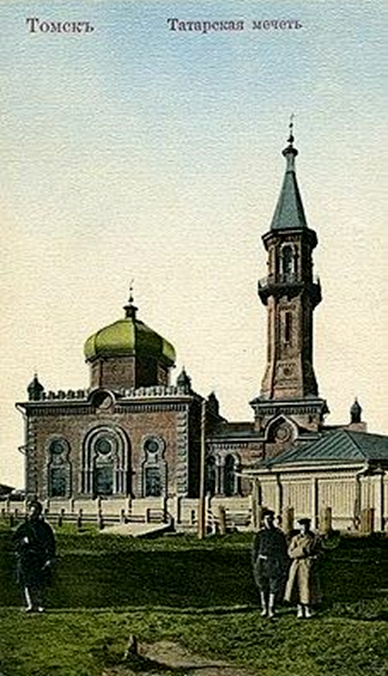

Ислам в Притомье. Хотя ислам был государственной религией Сибирского ханства ещё при Кучуме, у томских татар он стал распространяться только в XVII–XVIII вв., благодаря поселившимся среди них бухарцам и тобольским служилым татарам. Первоначально ислам приняла чатская и эуштинская знать, а большинство простого населения по-прежнему оставались шаманистами.

Первая деревянная мечеть была сооружена в Томске в Бухарской слободе в XVII в. В XVIII в. мечети были построены во многих татарских улусах Притомья.

В XIX в. ислам стал важнейшим элементом консолидации различных групп татарского населения Сибири в единый этнос сибиртатарлар – сибирских татар и осознания родства этого народа с астраханскими, казанскими и крымскими татарами. Окончательно ислам стал религией томских татар к концу XIX в., благодаря массовому переселению в Сибирь и Притомье поволжских татар, которые часто селились в деревнях эуштинцев и чатов, вступая с ними в брачные, хозяйственные и культурные связи. Прожив среди томских татар некоторое время, переселенцы тоже осознавали себя сибирскими татарами.

Из Поволжья и Средней Азии в Притомье пришло мусульманское духовенство, которое привезло с собой религиозные и светские книги. Благодаря созданным при мечетях начальным мусульманским школам (мэктэп), где ученики изучали и переписывали Коран, учили арабский и персидский языки, среди томских татар стала распространяться грамотность на основе арабского алфавита и литературного поволжско-татарского языка.

Приняв ислам, томские татары усвоили шариат, мусульманское право – фикх, арабскую и персидскую культуру, мусульманский календарь (ат-таквиму-л-хиджри), исламские религиозные праздники и обряды.

Особенностью арабского календаря является то, что он лунный, ведётся от дня Хиджры (16 июня 622 г.) – даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину и на 10–11 дней короче солнечного. Его месяцы довольно быстро смещаются относительно сезонов. Те месяцы, которые в какое-то время приходились на лето, через некоторое время будут приходиться на зиму и наоборот. Поэтому у мусульманских праздников нет определённого месяца или времени года.

Согласно ат-таквиму-л-хиджри, сутки начинаются в момент захода солнца, а не в полночь, как в григорианском календаре. Началом месяца считается неомения, то есть тот день, когда серп Луны можно видеть в вечерние сумерки впервые после новолуния. Всего в мусульманском календаре двенадцать месяцев продолжительностью в 29 и 30 дней: мухарам, сафар, рабигуль авваль, рабигуль охар, джумадигаль-уля, джумадигаль-охира, радза, шагъбан, рамазан, шавваль, зюлькагда и зюльхиджа.

Крупнейшими мусульманскими праздниками считаются: Новый год, мавлет – день рождения пророка Мухаммеда, праздник разговения (ураза-байрам) и праздник жертвоприношения (курбан-байрам).

Новый год праздновали в первый день месяца мухарам. В этот день татары собирались в мечетях, где муллы читали им проповедь, посвящённую переселению пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

День рождения пророка отмечался 12 числа месяца рабигуль аваль. В мечетях пелись религиозные песнопения и читались проповеди о жизни Мухаммеда.

Ураза-байрам отмечался по завершении 30-дневного поста в священный месяц рамадан (рамазан). Во время поста есть разрешалось только до восхода солнца и после его захода, сопровождая вкушение еды молитвами-догалар. Сигналом к трапезе являлась вечерняя молитва, которую читал с минарета мечети помощник муллы. В первый день следующего месяца шавваль старики и старухи собирались в мечети, чтобы читать намаз и догалар из Корана. Весь следующий месяц татары ходили друг другу в гости, угощались лапшой с бараниной и кониной, беляшами, баурсаками, самсой, сладостями и чаем с молоком. Мужчины и женщины собирались отдельно. Перед угощением гостей хозяин или хозяйка раздавали им приношения, а мулла или абстай читали молитву. После еды вновь читали догалар пище, дому, хозяину или хозяйке, их роду и скоту.

Курбан-байрам отмечался на десятый день месяца зюльхиджа и длился три дня. В первый день праздника чуть свет мужчины делали омовение, надевали праздничную одежду и шли в мечеть на утренний намаз. После него возвращались домой, по дороге собирались группами и пели славословия Аллаху. Затем снова отправлялись в мечеть, где мулла произносил для них проповедь. После этого было принято идти на кладбище помолиться за умерших родственников. Вернувшись с кладбища, резали жертвенного барашка и не скупились на угощения. Обязательно нужно было накормить бедных и голодных. Делали подарки друзьям и родственникам, ходили друг другу в гости.

Томские татары-мусульмане на рубеже XIX–XX вв. сохраняли многочисленные шаманистские верования. Несмотря на запрет мусульманского духовенства, томские татары по-прежнему почитали священные холмы, озёра, деревья и камни. Поклонялись деревянным охотничьим идолам, спрятанным в дуплах деревьев. В каждом доме хранились куклы духов-помощников. За ними ухаживали, кормили, шили им новую одежду. Считалось, что если не кормить духов-покровителей, то кто-нибудь из членов семьи заболеет или с ним случится несчастье. Во время жертвоприношений сначала кровью жертвенного барашка обмазывали кукол, а затем уже сами угощались его мясом. Родовые куклы также держали возле кладбища в корзинах под деревьями. Был распространён обычай развешивания на заборах домов лошадиных черепов.

Вопросы и задания

- Какую роль играло и играет православие в нашем крае?

- В чём состояла подвижническая деятельность Василиска и Зосимы?

- Почему открытие Спасо-Преображенской и Петропавловской церквей стало крупным событием в жизни православных христиан Притомья? Где, когда и сколько лет назад это произошло?

- Расскажите о деятельности Алтайской духовной миссии.

- Кто из миссионеров, на ваш взгляд, сделал наибольший вклад в крещение аборигенов? Сделайте о нём сообщение в классе.

- Описывая быт крещёных кузнецких татар XIX в., очевидец сообщал, что в «домах у них есть христианские иконы и шаманские бубны, а в повседневной жизни они постоянно общаются с шаманами или камлают сами». Какие выводы на основании этого можно сделать?

- Как шло становление ислама в нашем крае?

- Почему он стал важнейшим фактором консолидации тюркского населения Западной Сибири в татарскую народность?

- В чём заключается особенность мусульманского календаря?

- Перечислите основные исламские праздники. Расскажите об одном из них.

- Подумайте, почему у томских татар сохранилось много языческих традиций.

- Объясните встречающиеся в тексте параграфа термины и понятия.

Работа с источниками

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Из воспоминаний И.М. Штыгашева:

«Старики хоть и не презирали учения, но тем не менее опасались его в отношении своей религии: “Русскими хотят быть; отеческую веру оставляют, из-за них Ульгень и на нас положит свой гнев”,– говорил народ про тех, кто учился. Особенно недружелюбно отзывались шаманы, которым очень хорошо было известно, что книжное учение может нанести большой вред их священнодействию.

Всеобщее опасение было в том, что учение грамоте рано или поздно будет страшным противником отечественной вере (языческой) и национальным обычаям. Грамотный человек откажется: 1) от жертвоприношений горным и нечистым духам, 2) не будет есть их пищи и 3) из-за него Ульгень и другие духи-покровители пошлют на народ страшные бедствия…

Важным препятствием против учения было всеобщее негодование ближних и дальних родственников и особенно соседей…

После моего уезда в школу мать на протяжении трёх дней ничего не ела и ни с кем не говорила, а лежала в постели все три дня».

Вопросы

- Почему кузнецкие татары боялись учить своих детей в миссионерских школах?

- Были ли основания для этого?

- Почему главными противниками учения были шаманы?

- Что вам известно о просветительской и духовной деятельности И. М. Штыгашева?

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Из записок миссионера В. И. Вербицкого:

«Бедный инородец улуса Кузедеевского Михайло, ещё юноша, пришёл ко мне испросить благословение на добычу зверя. Он и товарищ его, расставляя ловушки для белок, заметили берлогу медведя. Бедняки рады были бы вступить в борьбу со зверем без посторонней помощи: ясак их был бы обеспечен, но у обоих только одно ружьё, и то порченое. Делать нечего, пригласили к себе в товарищи, с правом на равный делёж, ещё двоих, с ружьями, а сами пошли с одним топором указывать берлогу. При случае этом Михаил заметил: “Вот так-то всё от нас к богатым переходит”. – “Зато бедным умирать легче”, – ответил я ему».

Вопросы

- О чём свидетельствует данный эпизод?

- Почему Михайло просил благословения?

- Может ли это свидетельствовать об успешной деятельности миссионера?

- Объясните смысл последних слов священника.

Это интересно

Из «Моей жизни» М.В. Чевалкова

«Однажды послал меня отец Стефаний вместе с отцом Арсением в Кузнецк к телеутам и шорцам. На пятые сутки мы добрались до шорского аула, лежащего выше Кузнецка. Я заметил, что тамошние шорцы живут по-русски: дома и одежда у них были русскими, только женщины одевались по-своему. В избах я видел иконы, но в некоторых семьях были и шаманские бубны. Увидев бубны, я спросил:

— Разве вы некрещёные?

— Нет, крещёные, но зачем изгонять шаманов и запрещать им камлать?

— А вы разве не молитесь русскому Богу?

— Конечно, молимся.

— А как зовут русского Бога?

— Микола-батюшка и Илья-пророк.

— Единственный Бог, – сказал я, – Иисус Христос, а других Богов нет! Николай не Бог и Илья-пророк не Бог. Они были людьми, угодными Богу, и сейчас живут в божьей светлой и счастливой стране. Если кто-нибудь попросит их помощи, то они помогут.

— Мы, однако, слышали, что настоящий Бог Иисус Христос, но мы его мало почитаем…

Поговорив так со мной, они отправились по домам. Отец Арсений сказал мне:

— Обойди деревню! Если найдёшь некрещёных, уговори их принять крещение, а как это сделать – сам знаешь.

Я пошёл по домам, был в пяти-шести избах: в одних семьях были только образа, в других – ещё и бубны.

Увидев бубны, я спросил:

— Ведь у вас висят иконы! Зачем ещё держите бубны?

— Мы ведь не русские, у которых нет шаманов. Если сильно заболеешь, а шаманы не будут камлать, то каково придётся?..

— Наших отцов насильно крестил один священник, с солдатами, но потом они уехали. Мы дети крещёных, но сами мало что знаем и темны. Кто бы обучил нас слову Божьему, у кого будем креститься? Поэтому-то нам камлают шаманы….

Тогда я преподал им слово Божие. На третий день все приняли крещение. Всего в деревне было 32 человека, но крестился только 31, а один сбежал».

Вопросы

- О каком виде деятельности миссионеров рассказал автор?

- Можно ли считать шорцев православными? Почему? Как они сами это объяснили?

- Что вам известно о просветительской, литературной и духовной деятельности М.В. Чевалкова?

3. Проанализируйте ситуацию.

В феврале 1857 г. в Одигитриевской церкви Кузнецка произошло венчание прапорщика Семипалатинской крепости Фёдора Достоевского и вдовы Марии Исаевой. Объясните, как великий русский писатель оказался в Сибири. Повлияла ли женитьба на Исаевой в дальнейшем на творчество писателя? Что вы об этом знаете?

Иллюстрации

Карта Алтайской духовной миссии.1915 г.

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГу

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГу

Василий Иванович Вербицкий (1827–1890), протоиерей, миссионер Алтайской духовной миссии, этнограф.

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГу

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГу

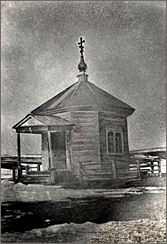

Крест запрестольный двусторонний «Распятие Господне. Крещение Господне».

Вторая половина XIX в.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Вторая половина XIX в.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Семья последнего мрасского миссионера.

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГу

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГу

В.М. Кимеев. Миссионерский стан на берегу реки Мрас-Су. Посёлок Усть-Анзас.

Переснято с фотографии Г.И. Иванова (1913 г. АГКМ Инв. № 15866-38). Номер в госкаталоге: 26831548.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Переснято с фотографии Г.И. Иванова (1913 г. АГКМ Инв. № 15866-38). Номер в госкаталоге: 26831548.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Книга «Священная история Ветхого и Нового Завета» на шорском наречии. Российская империя, г. Томск, 1909 г.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Вознесенская часовня г. Кузнецка. Фото 1914 г.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Спасо-Преображенский собор в Новокузнецке. Современный вид.

Источник: Памятники Кузбасса

Источник: Памятники Кузбасса

Красная соборная мечеть в Томске. Начало XX в.

Источник: https://ru.wikipedia.org/

Источник: https://ru.wikipedia.org/