§ 21.

Наш край в составе Томской губернии

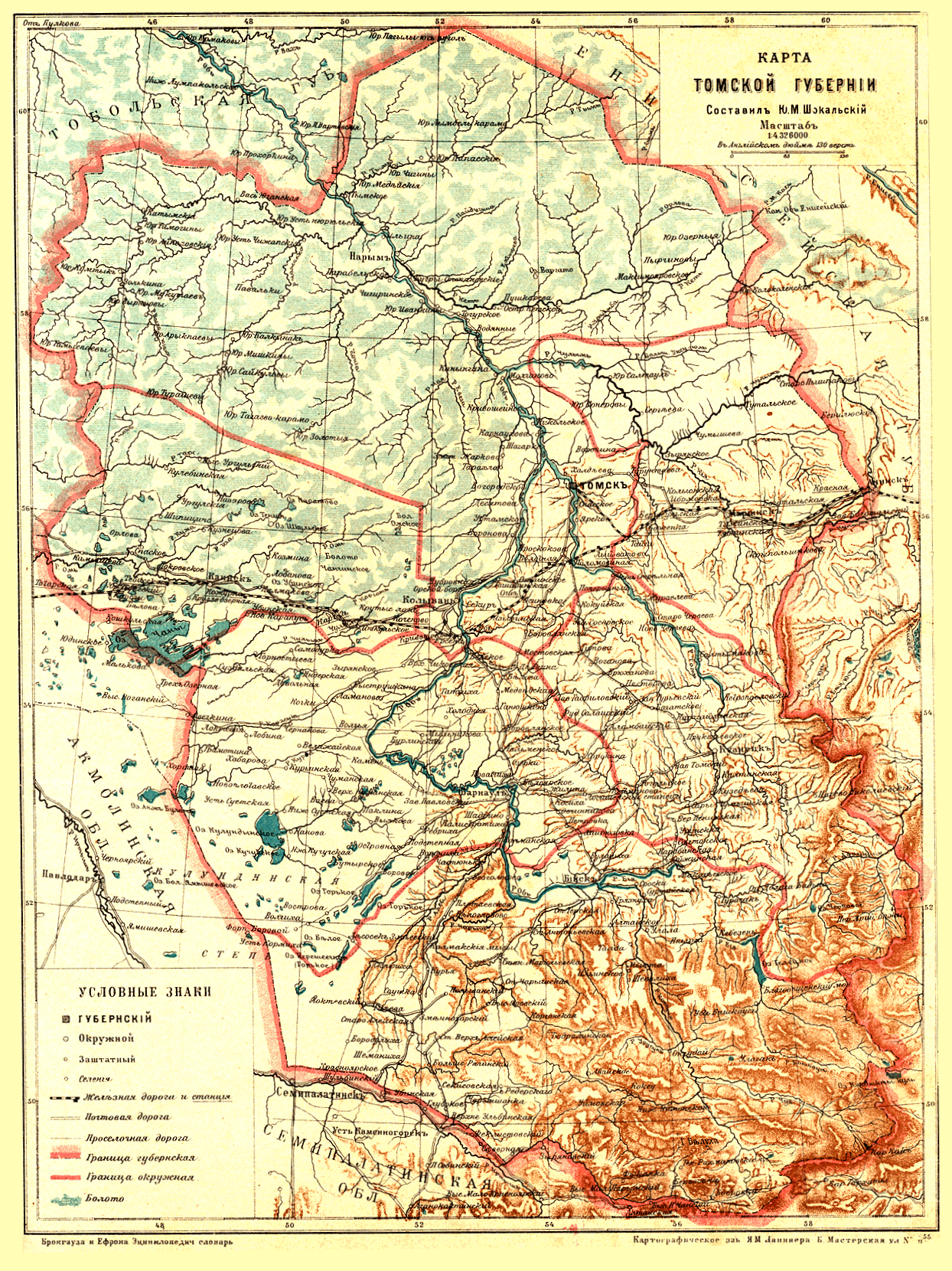

Томская губерния. В XIX – начале XX в. территория нашей области входила в состав Томской губернии. Она была образована 26 февраля (9 марта) 1804 г. и просуществовала до 25 мая 1925 г. Новая губерния была выделена из состава Тобольской и включала в себя территории нынешних Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Алтайского и части Красноярского края, а также Восточно-Казахстанской области Казахстана. В неё входило восемь уездов (позднее переименованных в округа): Бийский, Енисейский, Каинский, Красноярский, Кузнецкий, Нарымский, Томский и Туруханский. В 1856 г. в составе губернии был образован новый Кийский уезд, переименованный в 1857 г. в Мариинский округ.

Первым губернатором Томской губернии стал действительный статский советник Василий Семёнович Хвостов (1804–1808). После него на протяжении ХIХ – начала ХХ в. томскими губернаторами были ещё более 30 человек.

В начале XX в. территория Томской губернии по своим размерам составляла 18% всей Европейской России и в 1,5 раза превосходила Францию. Её площадь составляла около 745 тыс. кв. вёрст (1 верста = 1 км 66 м). В 1906 г. в губернии проживало 2412,7 тыс. человек, в 1916 г. – уже более 4 млн, и население продолжало увеличиваться.

- Действительный статский советник Франц Абрамович фон Брин (1808-1810),

- Статский советник Василий Романович Марченко (1810–1812),

- Действительный статский советник Дамиан (Демьян) Васильевич Илличевский (1812–1819),

- Статский советник, председатель губернского правления Игнатий Иванович Соколовский (1819–1822),

- Горный инженер, генерал-майор Пётр Козьмич Фролов (1822–1830),

- Генерал-майор Евграф Петрович Ковалевский (1830–1836),

- Генерал-майор Николай Алексеевич Шленёв (1836–1838),

- Генерал-майор Фёдор Фёдорович Бегер (1838–1840),

- Генерал-майор Степан Петрович Татаринов (1840–1846),

- Генерал-майор Павел Петрович Аносов (1847–1851),

- Генерал-майор Валериан Александрович Бекман (1851–1856),

- Генерал-майор Александр Дмитриевич Озёрский (1856–1864),

- Действительный статский советник Герман Густавович Лерхе (1864–1866),

- Действительный статский советник Николай Васильевич Родзянко (1867–1872),

- Действительный статский советник Андрей Петрович Супруненко (1872–1880),

- Действительный статский советник Василий Иванович Мерцалов (1880–1883),

- Действительный статский советник, камергер Иван Иванович Красовский (1883–1885),

- Действительный статский советник Алексей Фёдорович Анисьин (1885–1886),

- Действительный статский советник, председатель губернского правления Нафан Назарович Петухов (1886–1888)

- Генерал-майор Антон Иванович Лакс (1888),

- Действительный статский советник Александр Петрович Булюбаш (1888–1890),

- Тайный советник, гофмейстер Герман Августович Тобизен (1890–1896),

- Генерал-майор Асинкрит Асинкритович Ломачевский (1896 – апрель 1899 года),

- Исполняющий обязанности губернатора Иван Неронович Хроновский (апрель – август 1899 года),

- Генерал-майор Асинкрит Асинкритович Ломачевский (август 1899 – 1900 год),

- Действительный статский советник Сергей Александрович Вяземский (1900–1903),

- Генерал-майор Константин Сократович Старынкевич (1903–1904), статский советник,

- Камергер Всеволод Николаевич Азанчевский-Азанчеев (1904–1905),

- Генерал-майор, барон Карл Станиславович фон Нолькен (1906–1908),

- Действительный статский советник, камергер Николай Львович Гондатти (1908–1911),

- Тайный советник, исполняющий обязанности губернатора Егор Егорович Извеков (1911 год),

- Статский советник Пётр Карлович Гран (1911–1914),

- Исполняющий обязанности губернатора Николай Николаевич Пепеляев (1914 год),

- Владимир Николаевич Дудинский (1914–1917).

Карта Томской губернии (1900 г).

Источник: Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

Источник: Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

Управление Колывано-Воскресенским (Алтайским) горным округом. В состав Томской губернии входил Колывано-Воскресенский (Алтайский) горный округ, который возглавлял главный начальник. В 1799–1807 гг. им был Василий Сергеевич Чулков. Позднее Карл Христианович Бэр (1807–1809), Иван Иванович Эллерс (1809–1817) и Пётр Козьмич Фролов (1817–1830). С 1822 по 1864 г. томские губернаторы одновременно являлись и главными начальниками Алтайского горного округа. Затем округ возглавляли Александр Ермолаевич Фрезе (1864–1871), Юлий Иванович (Иоганн Готтлиб) Эйхвальд (1871–1882), Николай Иванович Журин (1882–1891), Василий Ксенофонтович Болдырев (1892–1900), Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух (1900–1904), Владимир Владимирович Меллер-Закомельский (1904–1906), Иван Андреевич Ульрих (1906–1910), Василий Прокопьевич Михайлов (1910–1916), Фёдор Тарасович Петров (1916–1917), Леонид Лаврович Маслов (1917–1918).

С 1830 по 1855 г. Алтайский горный округ был арендован у Кабинета Министерством финансов. Алтайские предприятия на условиях аренды были переданы в подчинение Департамента горных и соляных дел Министерства финансов России. Министерство финансов вошло в непосредственное управление Алтайским горным округом.

В 1830 г. была введена должность горного начальника, ответственного за текущие дела в округе. Он считался «местным хозяином заводов», обязанным вникать во все подробности управления производством и людьми. Горный начальник значительно чаще, чем главный, председательствовал в горном правлении, возглавлял в период его отсутствия горный совет, наблюдал за успешным течением дел во всех подразделениях окружного управления, осуществлял систематические ревизионные поездки по горнозаводским центрам. Главной целью инспекторских проверок было стремление добиться слаженной работы всех учреждений округа по выполнению годового наряда производства цветных и чёрных металлов. За томским губернатором, в должности главного начальника заводов, было оставлено общее руководство промышленностью и надзор за деятельностью горной администрации. Для успешного ведения дел при нём имелась Особая канцелярия.

В 1831 г. Министерство финансов возложило на главного начальника Колывано-Воскресенских заводов и горное правление отвод площадей под золотые прииски и надзор за частными предпринимателями в Ачинском, Кийском и Минусинском округах Западной Сибири, а с 1838 г. – также в Красноярском округе Восточной Сибири.

В 1834 г. на Алтае было учреждено специализированное управление казёнными промыслами, глава которого одновременно являлся управляющим горной конторы. Надзор за золотопромышленниками был поручен трём горным инженерам. В 1835 г. Барнаульская золотосплавочная контора стала осуществлять сплавы и апробирование золота частных лиц со всех сибирских промыслов. С 1842 г. дела по частным приискам выделены в специальный стол Алтайского горного правления. В 1856 г. для них было создано особое Пятое отделение при горном правлении.

5 (17) апреля 1864 г. должность главного начальника Алтайских заводов была упразднена, и он стал называться начальником горного округа. В 1888 г. при начальнике Алтайского горного округа было упразднено отделение частных золотых промыслов. Вместо него для заведования золотыми промыслами в Западной Сибири учреждено специализированное управление в Томске, подчинённое Министерству государственного имущества.

Городское самоуправление. Томский губернатор контролировал органы городского самоуправления – Городские думы и городские управы. Органы городского самоуправления в Кузнецке и во втором городе нашего края – Мариинске несколько различались. В первой половине XIX в. в Кузнецке действовала ратуша, которая в 1864 г. была заменена городовым хозяйственным управлением, а в 1877 г. вновь была создана Городская дума. Ей подчинялась Городская управа. Гласные за работу в городской думе жалованья не получали. Городской голова и члены управы считались государственными служащими и получали жалованье. Городского голову, гласных и членов Городской управы кузнечане избирали на три года. Наиболее известными городскими головами Кузнецка были Иван Семёнович Конюхов (1826–1828) и Степан Егорьевич Попов (1885–1895).

В Мариинске органы городского самоуправления были созданы после образования города в 1856 г. Основу их составляла Мариинская мещанская управа, просуществовавшая до 1918 г. Состояла из мещанского старосты и двух членов управы, подчинённых Томской губернской поцеховой палате и ежегодно отчитывалась перед ней о своей деятельности. Мариинская мещанская палата являлась посредником между горожанами и различными государственными учреждениями в вопросах уплаты налогов и в отбывании повинностей, с согласия полиции занималась размещением ссыльных мещан.

В 1875 г. в Мариинске были проведены выборы в Городскую думу, 36 гласных которой дали торжественную присягу в городском Николаевском соборе. Городским головой стал крупный предприниматель, купец второй гильдии Трифон Тимофеевич Савельев.

Сельское самоуправление. В деревнях всю жизнь крестьян определяли сельские общества, которые были официально признаны после отмены крепостного права в 1861 г. Они состояли из крестьян соседних селений и управлялись сельскими сходами и избранными на них, сельскими старостами. Сельские общества являлись коллективными владельцами мирской земли и могли вторгаться в индивидуальную деятельность крестьян. До 1906 г. сельское общество было объединено круговой порукой и несло коллективную ответственность за уплату налогов членами общины.

Сельские общества подчинялись волостным правлениям. В 1899 г. на территории нашей области были следующие волости.

В Кузнецком уезде – Бачатская, Верхотомская, Ильинская, Касьминская, Керецкая, Кузнецкая, Мунгатская, Салаирская, Тарсминская, Яминская.

В Мариинском уезде – Алчедатская, Боготольская, Большебарандатская, Дмитриевская, Златогорская, Зыряновская, Итатская, Колыонская, Краснореченская, Почитанская, Сусловская, Тундинская, Тюменевская.

Инородческое самоуправление. До начала XIX в. русские власти мало вмешивались во внутреннюю жизнь аборигенного населения Сибири. В каждой дючине или улусе зайсаны и князцы управляли сородичами на основе местных традиций и обычаев.

В 1822 г. был введён «Устав об управлении инородцев», по которому все сибирские народы были разделены на кочевых, бродячих и оседлых. Аборигены Притомья были отнесены к кочевым инородцам и были объединены в инородческие волости или инородческие управы. В 1899 г. в Кузнецком уезде были следующие волости и управы: Абинская инородческая кочевая волость, Ашкытымская инородческая управа 1-й половины, Ашкытымская инородческая управа 2-й половины, Ближне-Каргинская инородческая кочевая волость, Богораковская инородческая кочевая волость, Бояновская инородческая управа 1-й половины, Бояновская инородческая управа 2-й половины, Дальне-Каргинская инородческая кочевая волость, Едеевская инородческая кочевая волость, Казанская инородческая кочевая волость, Кампарская инородческая управа, Камышанская инородческая управа, Кивинская инородческая кочевая волость, Кийская инородческая кочевая волость, Кондомо-Барсиатская инородческая кочевая волость, Кондомо-Бежбояковская инородческая кочевая волость, Кондомо-Елейская инородческая кочевая волость, Кондомо-Итеберская инородческая кочевая волость, Кондомо-Итеберско-Шерегешевская инородческая кочевая волость, Кондомо-Карачерская инородческая кочевая волость, Кондомо-Шелковская инородческая кочевая волость, Кызыльская инородческая кочевая волость, Мрасско-Елейская инородческая кочевая волость, Мрасско-Изушерская инородческая кочевая волость, Тагадская инородческая кочевая волость, Телеутская инородческая управа 1-й части, Телеутская инородческая управа 2-й части, Телеутская инородческая управа 3-й части, Тогульская инородческая управа, Шуйская инородческая управа, Ячинская инородческая управа.

Аборигенная знать сохранила свои титулы и привилегии. Дети из знатных инородческих семей имели право учиться в казённых учебных заведениях. Во взаимоотношениях друг с другом инородцы руководствовались собственными обычаями, были освобождены от рекрутской и других государственных повинностей. Главной их обязанностью было платить ясак.

Каждый улус или аал, имевший не менее 15 семейств, организовывал своё родовое управление, состоящее из старосты и 1–2 помощников из числа «почётных и лучших людей». Несколько улусов подчинялись инородческой управе, состоящей из головы, двух выборных и писаря. Русские не имели права селиться на землях инородцев, но могли брать землю в аренду по договорённости с инородческими обществами. Торговать с инородцами разрешалось всеми товарами, кроме спиртного.

В 1912 г. была проведена административная реформа по управлению коренными жителями Сибири, в результате которой инородческие управы были заменены органами волостного управления по русскому образцу. Инородческие общества по своим правам были приравнены к русским сельским обществам и обязаны выполнять все повинности наравне с русскими.

Вопросы и задания:

- Что собой представляла Томская губерния в XIX – начале XX в.?

- Сосчитайте, сколько лет назад она возникла и перестала существовать, сколько лет наш край находился в её составе.

- Сделайте сообщение в классе об одном из томских губернаторов.

- В чём была особенность управления Алтайским горным округом?

- Расскажите о городском, сельском и инородческом самоуправлении.

- В чём заключалась административная реформа 1912 г. и как она повлияла на аборигенов Сибири?

- Объясните новые термины и понятия в тексте параграфа.

- Почему в тексте параграфа используются двойные даты?

- Если бы вы жили на территории края в XIX в., то в каком уезде (округе) находился бы ваш населённый пункт?

Работа с источниками

1. Проанализируйте содержание таблицы «Этнический состав Томской губернии на 1858 г.» и ответьте на вопросы к ней.

Национальности |

Томская губерния |

Томский уезд |

Кузнецкий уезд |

Мариинский уезд |

Русские |

592 634 |

116 947 |

76 515 |

1955 |

Поляки |

8519 |

2819 |

115 |

0 |

Немцы |

121 |

77 |

1 |

662 |

Евреи |

2468 |

778 |

5 |

372 |

Мордва |

957 |

414 |

0 |

|

Татары казанские |

9494 |

3241 |

7 |

1098 |

Татары сибирские |

51 671 |

6193 |

14 782 |

2439 |

Вопросы

- Какие народы проживали в Томской губернии в середине XIX в.?

- Какая национальность численно преобладала и почему?

- Кто стоял на втором и третьем местах?

- Предположите, предки каких современных народов скрываются под названием «сибирские татары».

- Как можно объяснить относительно большое число поляков и евреев, особенно в Томском и Мариинском уездах?

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.

Из исторического очерка «Кузнецк» А.П. Ермолаева (1858):

«Кузнецкий округ граничит к северу с Томским уездом, к югу с Бийским, к востоку с Енисейской губернией и к западу с Барнаульским округом. Пространство его в длину до 400 и в ширину до 200 вёрст… Бо́льшая часть уезда принадлежит горному ведомству, к рудникам и заводам Салаирскому, Гавриловскому, Томскому, Гурьевскому. В уезде до 15 сёл или волостей и до 280 деревень, жителей обоего пола до 75 000 (назад же тому 20 лет, здесь было только 37 000 душ). Они разделяются на русских поселенцев, крестьян (горного ведомства) и инородцев ясачных. Кроме хлебопашества, жители занимаются животноводством, некоторые имеют конные заводы и, говорят, что некогда кузнецкие лошади славились по Сибири, а инородцы преимущественно посвящают себя звероловству. Охотники, например, 8 или 9 человек, отправляясь с ружьями и ножами по первому снегу, в течение месяца приносят иногда добычи: от 8 до 10 маралов, до 40 штук белок, до 15 соболей и штук до 20 лисиц. Но, конечно же, не все без исключения занимаются охотой, – есть и такие, которые сами покупают зверей для того, чтобы заплатить ясак. Относительно просвещения, как инородцы, так и заводские крестьяне находятся в первобытном состоянии».

Вопросы

- Что собой представлял Кузнецкий округ в середине XIX в.?

- На какие три группы было разделено население округа?

- Чем можно объяснить увеличение численности городского населения?

- Назовите основные занятия русских и инородцев.

- На кого в основном охотились кузнецкие татары?

- Почему некоторые аборигены, вместо того чтобы охотиться, покупали шкуры зверей у соседей?

- Как вы понимаете слова автора о том, что по уровню развития просвещения и русские крестьяне, и инородцы «находятся в первобытном состоянии»?

3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.

Из исторического очерка «Кузнецк» А.П. Ермолаева (1858):

«2 или 3 каменных и до 440 деревянных домов; жителей обоего пола до 1700 душ, лавок деревянных до 15, ренсковых погребов 2 и питейных заведений 4. Расстоянием от Томска почтовым трактом 636, а просёлочным до 400 вёрст, от Санкт-Петербурга 4516 и от Москвы 3843 вёрст. Еженедельные съезды или базары бывают здесь в воскресенье. Ярмарок нет. Особенной деятельности и промышленности в жителях не заметно, несмотря на то, что город при судоходной реке, – потому, чем особенно занимаются жители, определить довольно трудно. Город… тих и однообразен… Он несколько оживляется только один раз в году, когда приносят из села Ильинского, за 15 вёрст чудотворный образ Св. Пророка Илии. Это бывает в девятую пятницу по Пасхе; уносят же образ в первое воскресенье. Лучшая местность города – это каменная небольшая крепость, расположенная на самом возвышенном месте, откуда прекрасные виды, не только всего города, но и его окрестностей».

Вопросы

- Чему посвящён текст?

- Как автор характеризует географическое положение города, его строения и жителей?

- Почему «город тих и однообразен»?

- С чем связано наибольшее оживление в жизни города?

- Какая местность города самая лучшая и почему?

Иллюстрации

Карта Томской губернии, составленная Ю.М. Шокальским. Начало ХХ в.

Источник: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1901. — Т. 33а. Кн. 66. — С. 486—487.

Вклейка в статье «Томская губерния»

Источник: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1901. — Т. 33а. Кн. 66. — С. 486—487.

Вклейка в статье «Томская губерния»

Пётр Козьмич Фролов.

Источник: Забытый русский гений. (блог «Мир тесен»)

Источник: Забытый русский гений. (блог «Мир тесен»)

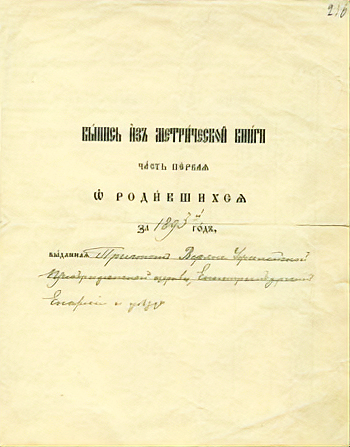

Выписка из метрической книги «О родившихся за 1893 г.».

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»