§ 19-20.

Социально-экономическое развитие Кузбасса

в XIX веке

в XIX веке

В XIX в. основными особенностями социально-экономического развития нашего края являлись: развитие цветной металлургии и золотодобывающей промышленности, формирование чёрной металлургии и каменноугольной промышленности, нарастание кризисных явлений в кабинетской промышленности, расслоение крестьянства, формирование рабочего класса, торговой и сельской буржуазии.

Гурьевский металлургический завод. Ориентация на добычу благородных металлов привела к тому, что к началу XIX в. в Колывано-Воскресенском (с 1830 г. – Алтайском) горном округе была создана рудная база сереброплавильного производства. В Салаирском крае разрабатывалось богатое Салаирское месторождение полиметаллов и других ископаемых. Салаир за короткий срок превратился в базу механизации алтайских заводов и центр, где воплощались многие замыслы новаторов техники. В нём изготовлялись все металлические конструкции и детали первых машин и станков кабинетского хозяйства, создавалась база для формирования местной технической интеллигенции. В окрестностях Салаирских рудников были открыты железные руды и месторождения каменного угля.

Возникла необходимость в новом металлургическом заводе для переработки салаирской руды. Он был спроектирован и построен под руководством управляющего Салаирского края гиттенфервальтера Поликарпа Михайловича Залесова. В 1811 г. Залесов разработал проект завода и отыскал для него место на реке Бачат. Но Отечественная война 1812 г. задержала постройку завода.

Только в марте 1816 г. началось строительство завода и посёлка рядом с ним. Непосредственно строительными работами руководил берггешворен Григорий Андреевич Черемных. 15 (27) ноября 1816 г., в день святых мучеников Дмитрия и Гурия, были запущены четыре плавильные печи завода, который получил название Гурьевского, в честь министра финансов Александра I графа Дмитрия Александровича Гурьева.

Завод располагался на небольшой, удобной площадке и был обнесён прочной оградой. Сереброплавильная фабрика помещалась в здании, сложенном из известняка, длиной 68, шириной 11 и высотой 6 саженей. В нём размещались 10 шахтных печей, извлекательный горн и трейбофен, а также различные вспомогательные устройства, кладовые для хранения серебра и производственных материалов, лаборатории и помещение для администрации. В отдельных каменных корпусах размещались три воздуходувные машины. Вода для действия гидравлических устройств бралась из заводского пруда на речке Чёрном Бачате, запертом между двух гор плотиной.

В первое десятилетие своего существования Гурьевский завод действовал как сереброплавильное предприятие, перерабатывающее салаирскую полиметаллическую руду. Но уже в 1818 г. по распоряжению начальника Колывано-Воскресенских заводов Петра Козьмича Фролова завод был переведён на выплавку не только серебра, но и железа.

Для работы на новом заводе были направлены мастеровые из других кабинетских заводов Алтая, которые были поселены в предзаводском посёлке. В 1818 г. в нём был дом для заводской администрации, 58 деревянных домов, 32 землянки и проживало 418 жителей. В 1861 г. в посёлке насчитывалось 452 дома и 1887 человек.

Все заводские постройки охранялись солдатами, а внутренний распорядок горнозаводских работ был подчинён воинской дисциплине. Мастеровые распределялись на команды, каждая из которых возглавлялась горным офицером, содержались в порядке и повиновении по воинскому уставу. Рабочий день составлял 12 часов. Работы велись беспрерывно и днём и ночью. Нормы выработки были большими, а расценки небольшими. В среднем за один рабочий день, в зависимости от качества и объёма работы, кузнец зарабатывал 40–70 коп., каменщик – 35–60 коп., плотник – 35–45 коп., чернорабочий – 25–30 коп.

В начале XIX в. на всех предприятиях Кабинета была введена так называемая «гульная неделя», когда горнозаводские рабочие через две недели на третью стали пользоваться недельными отпусками, но при этом выходные и праздничные дни отменялись. «Гульную неделю» мастеровые посвящали своему собственному хозяйству: в основном скотоводству и огородничеству.

Большой объём работ на заводе, как и на всех кабинетских предприятиях, выполняли приписные крестьяне, которые «обязаны были исправлять работы, для действия заводов необходимые». Главными их работами были рубка дров, заготовка древесного угля, перевозка руды и угля. Наиболее тяжкими были повинности для тех крестьян, которые жили далеко от заводов, в 150–200 и более вёрст. На дорогу к заводу и обратно крестьяне тратили много времени, опаздывали выполнять полевые работы на своих участках и несли большие убытки.

В 1828 г. на Гурьевском заводе под руководством Павла Григорьевича Ярославцева началось строительство листожелезной фабрики по прокату листового железа. Новому листопрокатному производству администрация завода уделила большое внимание. Был устроен чугунный прокатный стан с двумя чугунными валками, два молота – боевой и гладильный – и чугунные ножницы со стальной навёрткой для обрезания прокатываемых болванок. Все механизмы приводились в движение вододействующими колёсами. Всё это повысило производительность труда. Если в 1831 г. удалось прокатать только 1102 пуда, то 1835 г. уже 2135 пудов листового железа.

В 1844 г. плавка серебра полностью прекратилась и вместе с Томским заводом Гурьевский завод стал железоделательной мануфактурой обширного кабинетского хозяйства Западной Сибири.

В 1846–1847 гг. под контролем главного начальника Алтайских заводов Павла Петровича Аносова было произведено полное переоборудование завода для задач железоделательного производства. Из красного кирпича были возведены новое заводское здание и новая домна больших размеров. В 1848 г. под руководством и по методу Аносова на заводе приступили к изготовлению булатной стали для русской армии. Изделия Гурьевского завода экспонировались на Лондонской всемирной выставке и были удостоены высоких наград.

В 1860 г. на заводе вступила в строй Гурьевская механическая фабрика – первое машиностроительное предприятие Сибири. Она состояла из нескольких цехов: литейного, сборочного, кузнечного, котельного и модельного. На фабрике изготовляли паровые машины, сверлильные и токарные станки, другие машины и механизмы. Она могла изготовлять машины мощностью в 100 лошадиных сил и более.

После реформы 1861 г. начался кризис кабинетского хозяйства и уменьшился спрос алтайских предприятий на оборудование, поставляемое Гурьевским заводом, который стал переходить на обслуживание потребностей хозяйства Западной Сибири, где тогда не было другого предприятия чёрной металлургии. В 1873 г. кричное производство железа было заменено пудлинговым, и завод стал производить до 88 тыс. пудов железа в год. В 1874 г. началось производство сортового проката. Рабочие Гурьевского завода стояли не только у истоков сибирской металлургии, но и являлись первыми машиностроителями Сибири.

В конце 80-х гг. XIX в. после закрытия Томского завода Гурьевский завод стал единственным предприятием чёрной металлургии во всей Западной Сибири и являлся универсальным поставщиком для промышленности и сельского хозяйства всего региона. Лишь одна четверть продукции завода шла на кабинетские предприятия, а три четверти – на вольный рынок, преимущественно в Кузнецкий, Бийский и Барнаульские округа. Производство чугуна на Гурьевском заводе увеличилось примерно в три раза, а железа – в 3,6 раза. Завод выпускал части молотилок, веялок, мельниц, плуги, сошники, цепи к сохам, зубья для борон, топоры, ломы, лопаты, цепи, якоря, подковы и другую продукцию.

Монопольное положение позволило заводу некоторое время работать без технической реконструкции. Рабочие нанимались по контрактам, которые заключались на год. В них определялся размер заработной платы. В 1880 г. зарплата рабочего составляла 6–7 руб. в месяц. В 1892 г. на заводе было около 300 рабочих. Рабочий мог покинуть завод, только вернув полученную заработную плату и найдя себе замену. После 30–35 лет работы рабочему могла быть назначена пенсия 30–40 руб. в год.

Но в конце XIX в., после строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, продукция Гурьевского завода не смогла выдержать конкуренции с поступающими в Сибирь изделиями отечественных и зарубежных предприятий, и он стал быстро приходить в упадок. В 1907 г. здесь в последний раз было выплавлено железо, в 1908 г. – чугун. С 1908 г. Гурьевский завод был законсервирован.

Развитие золотодобывающей промышленности. Заслуга первого открытия россыпного золота в Сибири принадлежит верхотуринскому купцу первой гильдии Андрею Попову. Он в компании со своим племянником Фёдором Поповым организовал в 20-х гг. XIX в. поиски золота. Но компаньоны не имели успеха до тех пор, пока не узнали о добыче россыпного золота в отрогах Кузнецкого Алатау возле речки Бирикюль ссыльным крестьянином Егором Лесным. Воспользовавшись его открытием, Поповы заложили основу золотопромышленного дела в Сибири.

Вся добыча золота за 1829 г., который считается начальной датой развития частной золотопромышленности в Сибири, составила только 1 пуд 10 фунтов. Но в последующие годы золотодобыча стала быстро расти. До конца 30-х гг. XIX в. главным золотопромышленным районом в России была Мариинская тайга. С 1829 по 1860 г. в Мариинском округе было добыто около 1458 пудов золота.

Почти одновременно с началом частной золотопромышленности стали разрабатываться золотые россыпи на землях Кабинета. В 1830 г. на речке Фомихе в Салаирском кряже были открыты богатые россыпи и заложен Егорьевский прииск. Позднее на кабинетских землях действовали десять золотых приисков, среди них Царёво-Николаевский и Спасский. Всего с начала разработки до 1861 г. Алтайский округ дал 2843 пуда золота.

Золотая лихорадка охватила Сибирь. Число золотопромышленников быстро росло. В 1841 г. их было 326, а в 1861 г. – 1125. В 1861 г. в Сибири насчитывалось 459 золотопромышленных компаний. Одни из них были созданы с целью объединения капиталов, другие представляли собой форму своеобразного сотрудничества между дворянством и буржуазными элементами. Большинство дворян были фиктивными золотопромышленниками, действительный же владелец приисков поступался частью прибыли в обмен на поддержку и защиту со стороны компаньона, проживавшего в столице. Золотопромышленники получали баснословные прибыли. Минимум прибыли определялся в 100%, а обычной её нормой считалось 800–850%.

Добыча золота состояла из трёх основных операций – добычи, перевозки и промывки песков. В первые годы золотодобыча производилась при помощи самых примитивных орудий труда. Кайла, лом, лопата, железные клинья, ручной вашгерд для промывки песков, ручная и конная откатка пустой породы и золотосодержащих песков – такова была «техника» 30-х гг. XIX в. В 30-50-х гг. добыча золота велась почти везде из открытых разрезов. Решающее значение имел ручной труд, несмотря на применение на некоторых работах вододействующих приспособлений и лошадиной тяги. Вручную велись такие трудоёмкие работы, как удаление торфа, часто имевшего многометровую толщу; вручную добывались сами золотосодержащие пески, не говоря уже о полном господстве ручного труда на всех разведочных и вспомогательных работах.

Золотопромышленность требовала большого количества по местным меркам наёмных рабочих. Если в 1830 г. на золотых приисках Томской губернии, где сосредоточивалась тогда частная золотопромышленность, было только 800 рабочих, то в конце 30-х гг. XIX в. на сибирских приисках работало уже 12–13 тыс. человек.

Основным источником пополнения рабочей силы на сибирских золотых приисках с самого начала их разработки были ссыльнопоселенцы. Так, в 1834 г. в Томской губернии эта категория рабочих составляла 82% от общего числа работающих на приисках. Золотопромышленники нанимали рабочих в европейской части России, а также местных крестьян и мещан на кабальных условиях.

Уже при найме начинались поборы. Рабочий получал залог деньгами, который необходимо было отработать. Он должен был получать продукты в приисковой лавке, обязан был платить писарю и его помощнику, давать деньги старшине. Трудность уплаты долга усугублялась тем, что работы продолжались не весь год: на зиму золотопромышленники оставляли лишь 15–20% летнего контингента рабочих, а остальные должны были возвращаться в свои селения.

Основной рабочий сезон на приисках начинался в первых числах мая, когда вскрывались таёжные речки, и заканчивался к 10 сентября. В этот период работы на приисках длились весь световой день с восхода солнца до заката.

Условия труда на золотых приисках были исключительно тяжёлыми. Стремясь усилить интенсивность труда рабочего, золотопромышленники определяли продолжительность рабочего дня не только в часах, но в «уроках» – нормах выработки, которые рабочие были обязаны выполнить под страхом вычетов, штрафов и нередко физического наказания. Размер «уроков» в 30–50-е гг. XIX в. быстро возрастал, а плата за их выполнение для большинства рабочих оставалась прежней; при «хозяйских харчах» она колебалась от 3 до 3,5 рублей серебром в месяц, считая его за 30 рабочих дней. При таком заработке рабочий за весь промысловый сезон не мог отработать даже задаток. Это позволило хозяевам широко насаждать старательские работы. Они были для рабочих суровой экономической необходимостью и вместе с тем подавали надежду на удачу – изредка попадались самородки и богатые пески.

Первоначально «старанье» было добровольным, производилось индивидуально или небольшими группами, оплачивалось сдельно или чаще по количеству добытого золота (от 60 копеек до 1 рубля серебром за золотник). Но с конца 1840-х гг. хозяева стали переводить рабочих на систему обязательных артельных, а потом и общих в составе всей рабочей команды «стараний», чем обеспечивалось максимальное использование машин и всего приискового оборудования. «Старанья» превратились в простое продолжение «урочных» работ, но с несколько повышенной оплатой труда, и доводили продолжительность рабочего дня до 16–18 часов. Это был сверхчеловеческий, убивающий рабочего труд, так как зачастую приходилось работать в разрезах, стоя по колено в едва растаявшем снегу или в холодной грязи. Работа не прекращалась и под проливным дождём, отчего у некоторых старателей начиналась лихорадка. Часть рабочих была занята на подземных (ортовых) работах, которые велись в сырости и духоте, а сальные свечи или плошки, освещавшие орты, увеличивали спёртость воздуха. Многие старатели гибли во время обвалов.

«Хозяйские харчи», выдаваемые по норме, отличались недостатком жиров, однообразием и низким качеством продуктов, что вынуждало рабочих делать в приисковой лавке «продуктовый забор» за свой счёт. Старатель был лишён и нормального отдыха. Как правило, он жил на приисках без семьи. В месяц давался только один выходной день. Рабочие размещались в курных избушках, имевших полы и нары, или в сырых землянках. Здесь в полутьме и грязи ютилось до десятка человек. Строились также избы на 30–40 человек. На некоторых крупных приисках устраивались казармы, в них помещалось до 100 и более рабочих. Следствием таких условий труда и быта было широкое распространение тяжёлых заболеваний: цинги, водянки, перемежающейся лихорадки, грыжи и др. Часто на приисках свирепствовали эпидемии, особенно брюшной тиф.

Для предотвращения сопротивления рабочих на приисках содержались казаки, получавшие жалованье от золотопромышленников. За выражение недовольства приисковыми порядками, нарушение их, попытки бежать с прииска или другие формы протеста рабочих подвергали телесным наказаниям. Розги приносили прямо в разрез, и тут же производили порку по усмотрению не только управляющего, но и других служащих.

Формирование угольной промышленности. Открытые в XVIII в. месторождения каменного угля долгие годы не находили применения. На кабинетских предприятиях использовали более дешёвый древесный уголь, что приводило к массовой вырубке лесов.

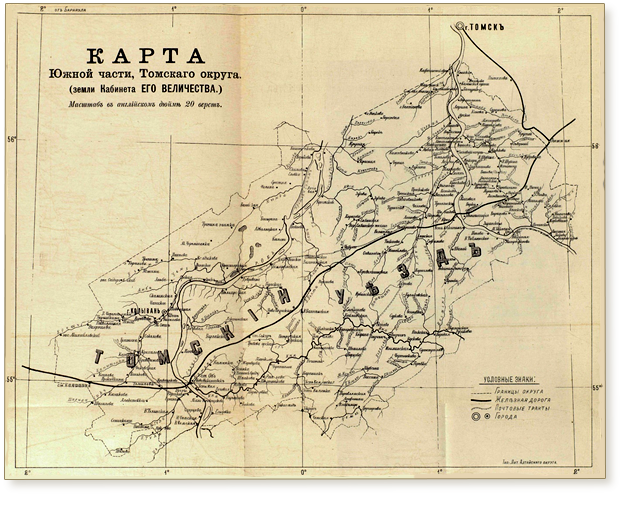

Земли Кабинета Его Императорского Величества (Томский уезд).

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

По инициативе начальника алтайских горных заводов П.К. Фролова в 1829–1830 гг. рабочие Томского завода стали добывать уголь из месторождения близ деревни Берёзовой открытыми разрезами. К ноябрю 1829 г. было добыто 6 тысяч пудов угля. Тогда же были предприняты опыты выжигания кокса в кучах и печах. Но, несмотря на их успешные результаты, Томский завод не был переведён на минеральное топливо. Кабинетское начальство предпочитало более дешёвый древесный уголь. А после ухода Фролова в отставку в 1830 г. опыты с каменным углём вообще прекратились.

Только в 1851 г. на Бачатском месторождении началась регулярная добыча каменного угля, который применялся в вагранке при расплавке чугуна и в кузнице Гурьевского завода. Однако при основных операциях металлургического цикла по-прежнему использовался древесный уголь.

В 60–80-е гг. XIX в. добыча каменного угля стала постепенно увеличиваться. Крестьяне деревни Кемерово выбирали уголь из береговых отложений Красной Горки и сплавляли его в Томск. Кабинетские Бачатская и Кольчугинская копи, где в 1884 г. была заложена первая шахта «Кольчугинская», снабжали углём Гурьевский, Томский и Гавриловские заводы. Уголь добывался вручную, поднимался на-гора ручными и конными воротами, доставлялся на заводы конными обозами. Но кризис кабинетской металлургической промышленности, начавшийся после отмены крепостного права, и незаинтересованность администрации алтайских заводов в переводе их на минеральное сырьё не позволяли увеличить добычу каменного угля.

Только в самом конце XIX в., в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, угледобыча стала принимать промышленные масштабы. Перспективы освоения угольных ресурсов Кузбасса воодушевили частных предпринимателей, которые стали добиваться от Кабинета аренды его копей или отвода угольных месторождений вдоль железной дороги. В 1897 г. Кольчугинская и Бачатская копи были сданы в аренду «Обществу Восточно-Сибирских чугуноплавильных, железоделательных и металлургических заводов», но оно вскоре обанкротилось в связи с начавшимся мировым экономическим кризисом. Многие частные предприниматели, желающие наладить добычу угля в нашем крае, также разорились. Удача улыбнулась Льву Александровичу Михельсону, который в 1897 г. стал единоличным владельцем Судженских копей. Затем ему удалось захватить в свои руки поставки угля на Транссиб. При этом его агенты подкупали паровозных машинистов и кочегаров, чтобы те давали наилучшие отзывы о качестве судженского угля.

Обеспечив рынок сбыта, Л.А. Михельсон принялся закладывать небольшие шахты, на которых для подъёма угля использовались конные вороты и паровые машины. Для откачки воды из выработки применялись паровые насосы. В 1900 г. на копях Михельсона действовало 9 паровых котлов, две паровые лебёдки, пять насосов Вортингтона. Для доставки угля на магистраль была проложена железнодорожная ветка от копей к станции Судженка.

Одновременно с Судженскими копями неподалёку от них в 1898 г. возникли казённые Анжерские копи. На Анжерских, так же как и на Судженских копях, уголь добывался вручную, однако имелась небольшая электростанция, подъёмные установки, водоотливы и вентиляторы приводились в действие электротоком.

Работа в шахтах велась артелями от 50 до 200 человек. Нередко такую артель составляли земляки или люди одной национальности. Во главе стоял артельщик – мелкий подрядчик. На копях Михельсона работа велась в три смены по восемь часов. Горняк, отработав смену, через 8 часов снова должен был идти в забой. Зарабатывал шахтёр до полутора рублей в день, но часть этих денег уходила на штрафы или оказывалась в кармане артельщика. Согнувшись в три погибели, работал забойщик кайлой при слабом свете свечи или лампочки-коптилки «Бог в помощь» в пыльном и душном забое. Спецодежда не полагалась. Брезентовые шахтёрки горняки приобретали за свой счёт. Масло для лампочек и свечи также покупали сами. Администрация вычитала с шахтёров даже стоимость инструментов. Практиковалась расплата с рабочими талонами на получение товаров в частных лавках, что ставило горняков в безвыходное положение, заставляя их брать у лавочников товары, невзирая на повышенные цены и низкое качество.

Освобождение приписных крестьян. 8 (20) марта 1861 г. вышел Именной указ императора Александра II, распространяющий на приписных крестьян Алтайского горного округа права свободных сельских обывателей по личному и имущественному состоянию. Согласно указу, крестьяне освобождались от обязательного труда в пользу Кабинета в течение трёх лет. В первый год они обязаны были выполнять все работы в прежнем объёме, во второй год – треть обязательных работ заменялась оброком, а на третий год оброком заменялись две трети работ. С 1864 г. крестьяне полностью освобождались от обязательного труда и переходили на оброк. Размер оброка составлял 6 руб. с каждой мужской души независимо от возраста. Из них 4,5 руб. шли Кабинету, а 1,5 руб. – Государственному казначейству.

Все крестьяне получали в пользование ту землю, которую обрабатывали на момент освобождения, но пашни и сенокосы по-прежнему оставались царской собственностью.

По указу от 8 (20) марта 1861 г. было проведено и освобождение мастеровых, работавших на заводах. В 1861 г. от работ освобождались мастеровые, безупречно проработавшие свыше 20 лет. В 1862 г. – мастеровые, безупречно проработавшие от 15 до 20 лет, а в 1863 г. – все остальные. В 1868 г. вышло дополнительное постановление, предоставлявшее ряд льгот мастеровым, в том числе освобождение от рекрутской повинности и государственных податей на шесть лет. Мастеровые при освобождении не получали пашни, только сенокосные угодья и огороды.

Освобождение приписных крестьян от обязательного труда в пользу Кабинета сопровождалось переводом их из горного ведомства в гражданское ведомство. Они получили право создавать сельские и волостные правления. Согласно реформе отменялись полувоенные назначаемые должности земских управителей и вводились выборные должности сельских и волостных старост. Проведение реформы затянулось на несколько лет.

В то же время сохранение в руках Кабинета приисков, земель и лесов, подушная подать с крестьян дали царской семье в конце XIX в. более 1,2 млн руб. чистого дохода.

Крестьяне были недовольны поэтапным проведением реформы и отказывались выполнять работы на заводах и рудниках. Несмотря на все старания, местные власти не смогли даже под угрозой наказания заставить крестьян выполнять возложенные на них обязанности в переходный период. Кабинету пришлось пойти на заключение с крестьянами контрактов, чтобы работы на заводах вовсе не были остановлены.

Осуществление реформы привело к потере дешёвой рабочей силы и вызвало свёртывание кабинетского хозяйства. В 1864 г. был закрыт Томский железоделательный завод. В 1897 г. – Салаирские рудники и Гавриловский сереброплавильный завод. Большие трудности испытывали кабинетские золотые прииски в Горной Шории, Кузнецком Алатау и Салаире, Бачатские и Кольчугинские угольные копи.

Чтобы сохранить за собой прибыли и преодолеть кризис, администрация Алтайского горного округа стала сдавать в аренду кабинетские предприятия и разрешила селиться на своих землях крестьянам-переселенцам из европейской части России. Уже в 1861 г. была разрешена частная добыча золота на кабинетских землях. Появились крупные золотопромышленные компании Вениамина Ивановича Асташева и Сергея Ивановича Мальцева. На их долю приходилось свыше половины золота, добываемого частными предприятиями. Весь добытый металл полагалось сдавать по твёрдой цене в казённые золотосплавочные лаборатории, но часть его промышленники утаивали, продавали в Китай или отправляли на Ирбитскую ярмарку.

Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали и её значение для развития экономики края. Строительство железной дороги велось на государственные средства с 1891 г. одновременно с востока — от Владивостока и с запада – с Урала. С 1893 г. развернулось строительство среднесибирской линии от Оби до Красноярска, проходившей по северу современной Кемеровской области. Привлекаемые государственным строительным управлением частные поставщики снабжали стройку лесом, кирпичом, рельсами, всеми необходимыми изделиями и материалами. Частные подрядчики вели земляные работы, строительство мостов и станционных зданий.

Непосредственно строили железную дорогу крестьяне-переселенцы и старожилы, ссыльнопоселенцы, приискатели, получавшие здесь более высокую зарплату, чем на приисках Мариинской и Кузнецкой тайги. На строительстве господствовал тяжёлый физический труд. Строители лопатами копали грунт, кайлами долбили скалы, вручную забивали сваи, поднимали лес и кирпич на строящиеся здания. Для доставки грузов широко использовались конные обозы. Несмотря на преобладание ручного труда и суровые климатические условия, железная дорога строилась исключительно быстро. Уже в 1899 г. началось регулярное движение по Среднесибирской линии от Оби до Красноярска. А в 1900 г. большая часть Транссибирской магистрали была сдана в эксплуатацию. С пуском Хабаровского моста через Амур в 1916 г. строительство Великого Сибирского пути было в целом завершено.

По железной дороге в Сибирь и Кузбасс стали проникать новейшие достижения техники и культуры. Так, первый киносеанс на территории нашей области был продемонстрирован в декабре 1896 г. на станции Тайга, в антракте между выступлениями артистов цирковой труппы Ф.Ф. Махотина, гастролировавшей по пути из Новониколаевска (ныне Новосибирск) в Томск.

Постройка Транссиба в значительной мере способствовала экономическому развитию Сибири и Притомья. Замена конных обозов поездами ускорила и расширила перевозку людей и грузов, способствовала росту переселения, повышению товарности сельского хозяйства, развитию отдельных отраслей промышленности, росту торговых связей с отечественными и зарубежными рынками. Хлеб, раньше годами лежавший в амбарах сибирских старожилов, не находя сбыта, теперь увозился по железной дороге, сбывался переселенцам, которые по мере обзаведения собственным хозяйством, также превращались из покупателей в продавцов зерна. Больше всего хлеба вывозилось на запад и восток со станции Мариинск. Ширилось производство сливочного масла, сбывавшегося не только в европейскую Россию, но и за границу. В сёлах открывались небольшие маслодельни, закупочные пункты отечественных и зарубежных фирм. Товарность сельского хозяйства стимулировалась ростом поступления потребительских товаров, ранее в ограниченных размерах доставлявшихся конными обозами по Сибирскому тракту. Сельские лавочники на комиссионных началах сбывали крестьянам в кредит американские сеялки, жатки, сенокосилки, другие конные сельхозмашины. Транссибирская железная дорога открыла возможность поставок кузнецкого угля на Урал. На золотые прииски Мариинской и Кузнецкой тайги по железной дороге поступали локомобили, драги, гидравлика и другое импортное оборудование. Сама Транссибирская магистраль стала основным потребителем кузнецких углей.

Вопросы и задания

- Перечислите основные особенности социально-экономического развития Притомья в XIX в.

- Расскажите о роли Гурьевского завода в развитии металлургической промышленности края на протяжении XIX – начала XX в.

- Каковы были труд и жизнь гурьевских металлургов?

- Кого и почему вы считаете наиболее выдающимся руководителем Гурьевского завода того времени? Выступите с сообщением о нём в классе.

- Как зародилась и развивалась в Притомье золотодобывающая промышленность?

- Что в тексте параграфа свидетельствует о том, что в нашем крае в то время началась золотая лихорадка?

- Каковы были условия труда и быта на золотых приисках?

- Почему именно золотые прииски первоначально стали местом формирования сибирской буржуазии и рабочего класса?

- Что тормозило развитие каменноугольной промышленности Кузбасса в XIX в. и почему в конце века её развитие ускорилось?

- Опишите условия работы горняков на шахтах.

- Можно ли согласиться и почему со словами шахтёрской песни: «Михельсонишка от копей получает барыши. Мы работаем до пота, плата – медные гроши»?

- Как произошло освобождение приписных крестьян в нашем крае?

- Почему освобождение приписных крестьян от обязательных работ на алтайских горных заводах и строительство Транссибирской магистрали, с одной стороны, привели к развитию экономики Сибири и Притомья, а с другой – к кризису и свёртыванию кабинетской промышленности?

- Объясните новые термины в тексте параграфов.

- На основании материала параграфов составьте хронологическую таблицу:

Дата события Описание события

Работа с источниками

1. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы к нему.

Из «Положения о заводских людях Алтайских горных заводов» (1836):

«2. Горные нижние чины подразделяются на три разряда: 1) Уставщиков и кондукторов. 2) Писарей, урядников и мастеровых. 3) Писцов и подмастерьев…<...>

6. Все нижние чины получают казённую обмундировку, два пуда провианта в месяц и жалованье по разряду или должности.

7. Уставщики или кондукторы (штейгера, гиттенмейстеры и др.) суть старшие руководители главных технических работ.

8. Никто не может быть назначен в уставщики, как по предварительном приготовлении в Алтайском горном училище или Санкт-Петербургской технической школе.

9. Уставщики, прослужившие в сём звании не менее 12 лет, с особым отличием и знанием своего дела, могут быть представлены к производству в первый классный чин…<...>

11. Отличившийся из каждого рода уставщиков… может с утверждением главного начальника получить звание старшего уставщика (обер-штейгер и т.п.), вместе с коим приобретает право по выслуге узаконенных лет быть произведённым прямо в XIII класс.

12. Уставщикам старшим определяется жалованье в год по 400 руб., а прочим от 250 до 300 руб.<...>

14. Писари и урядники (унтер-шихтмейстеры) суть нижние чины второго разряда: первые по части письменной, последние по части хозяйственной и полицейской…

15. Писари и урядники, выслужившиеся в сём звании беспорочно 20 лет, могут быть уволены от службы, а если предпочтут остаться на оной и местное начальство признает сие полезным, то получают полуторное противу жалованье.

16. Те из писарей и урядников, кои по примерному усердию своему и способностям своим заслуживают особенное отличие, могут после означенного 20-летнего срока быть представлены в первый классный чин…<...>

20. Урядникам и писарям полагается жалованье: первой статьи 120 руб., второй 90, третьей 60…<...>

22. Мастера суть ближайшие руководители отдельных технических или ремесленных работ…

23. Мастера, выслужившиеся в сём звании беспорочно 20 лет, могут… получить отставку или полуторное жалованье.

24. Там, где не положена для мастеров задельная плата, назначается им жалованье от 60 до 120 руб., соразмерно их усердию и званию…<...>

26. Писцы суть низшие канцелярские чины; к разряду их относятся тоже младшие пробирщики, младшие чертёжники, кои сохраняют отличительные свои звания.

27. Чинам сим полагается жалованье… от 30 до 50 руб.<...> По мере особого отличия или вакансии они могут быть произведены в писари, урядники или соответственное сему разряду звание.

28. Подмастеры суть помощники мастеров или сами руководствуют производства, когда они незначительны. Из них исключительно производятся мастера.

29. Подмастер, прослуживший в своём звании беспорочно 25 лет, может получить отставку или… полуторное жалованье.

30. Там, где нет задельной платы, подмастеру определяется жалованье от 40 до 60 руб. в год… Подмастеры собственно горные (унтер-штейгера и т.п.) получают жалованье от 60 до 100 руб., смотря по их усердию.

31. К разряду мастеровых принадлежат те горнорабочие, коих занятия требуют некоторого предварительного звания и навыка в деле горном, заводском или ином, таковы суть:

1) Плавильщики (шмельцера, абтрейбера, шплейзера и т.п.), распоряжающиеся ходом плавиленных, извлекательных, разделительных и других печей.

2) Машинисты, наблюдающие за действием механических устройств.

3) Бурщики. 4) Плотники. 5) Столяры. 6) Кузнецы. 7) Слесаря. 8) Токари. 9) Каменщики. 10) Резчики. 11) Шорники. 12) Коновалы. 13) Цирюльники. 14) Стекольщики и другие им подобные…<...>

34. Мастеровые, выслужившиеся в сём звании беспорочно 30 лет, получают либо отставку, либо… полуторное жалованье.

35. Там, где установлена задельная плата, мастеровые получают сверх провианта жалованья в год: плавильщики по 36, а прочие по 32 руб. …<...>

36. Все горнорабочие, имеющие от роду по 18 лет и не вошедшие в разряд мастеровых, причисляются к разряду работников...<...>

38. Работникам назначается жалованье сверх провианта: первой статьи по 30 руб., второй статьи по 24, а третьей статьи по 20 руб. в год. Одни лишь работники первой статьи могут быть произведены в мастеровые».

Вопросы

- Чему посвящён документ?

- На какие разряды были разделены горные нижние чины?

- Кратко охарактеризуйте каждый из них.

- Какое жалованье устанавливается каждой категории и почему?

- Сколько лет они должны были проработать в своей должности, чтобы уйти в отставку?

- Объясните, почему служащему, не ушедшему в отставку, полагалось полуторное жалованье.

- Почему, кроме жалованья, всем нижним чинам полагались ещё обмундирование и провиант?

- Как и в каком случае полагалось повышение по службе?

- О каком XIII классе говорится в тексте?

- Почему уставщиками могли стать только выпускники горных и технических училищ?

- Что нового из текста вы узнали о служащих и рабочих алтайских горных заводов?

2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

На кабинетских заводах и рудниках широко использовался детский труд. Мальчики с 7 лет брались на учёт, а с 9 до 12 лет использовались на разработке руды. Целыми днями и в любую погоду они дробили молотками камни, отделяя руду от пустой породы. В день каждый из них должен был разобрать от 5 до 6 пудов руды, а зарабатывал за год не более 4 рублей. Некоторые из них жили в казармах и годами не видели своих родителей. Измученные тяжёлой работой, они спали как убитые. Тех, кто опаздывал на работу или не выполнял задания, нарядчики таскали за волосы, били палками, пороли розгами.

Чем вы можете объяснить использование детского труда и жестокое обращение с малолетними рабочими?

3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

На алтайских горных заводах и рудниках часто использовались разные наказания рабочих, особенно за побеги. Один мастеровой был подвергнут наказанию шпицрутенами «через тысячу человек» шесть раз. Нередко один и тот же человек за побег наказывался 4000 ударов, за новый побег – ещё 5000 ударов и затем ещё 6000, 7000 или большим числом ударов. Жертву избивали до потери сознания. Свалившегося без чувств человека «пробовали» привести в сознание раствором соли или калёным железом и, записав, сколько он вынес ударов, отправляли в госпиталь, а по излечении выводили для дальнейшего наказания. Так поступали до тех пор, пока мера наказания не была исчерпана полностью.

Объясните, почему на алтайских заводах были такие жестокие наказания. Почему, несмотря на строгость наказаний, рабочие часто сбегали с заводов?

4. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Известный писатель и общественный деятель второй половины XIX в. Н.И. Наумов так описал условия труда и быта старателей на золотых приисках Мариинской тайги: «Гигиенические условия, в которых находится приисковый рабочий, неминуемо приводят его к болезни. Пища, которую он получает во время пребывания на прииске от хозяина, заключается из одной солонины, вопреки тексту контракта, доброкачественности весьма подозрительной. Достаточно ли может вознаграждать потери в организме, вызываемые 17-часовою работой, жиденький навар из солонины с кислой капустой и крупами, с ржаными сухарями и только по праздникам со свежевыпеченным хлебом? Прямым последствием подобного питания являются цинга, скорбут и тиф, особенно же последний, часто свирепствующий на приисках. К развитию тифа и ревматизмов много способствуют и условия работы среди постоянной сырости и холода. Сырость преследует рабочего и в тесных бараках, сколоченных из досок, где каждый из них спит на соломе, настланной на землю… Заболевшие рабочие лежат в тех же бараках, как и здоровые, то есть в холоду и сырости, при этой же заражённой атмосфере от преющей грязной одежды, от дыма махорки и при той же пище из солонины. На каждом прииске найдётся много могил, где обрели последний приют бесследно прожитые жизни».

Вопросы

- Что нового вы узнали о жизни рабочих на сибирских приисках XIX в.?

- Чем можно объяснить полное несоблюдение норм охраны труда?

- Почему, несмотря на это, было много желающих работать на золотых приисках?

5. Проанализируйте данные и сделайте все возможные выводы.

В неурожайные 1812–1813 гг. крестьяне Тутальской и Чаусской волостей отправили ходоков к Томскому губернатору и отказались выполнять заводские повинности.

В 1830–1850-е гг. золотые прииски Мариинской тайги стали центром стачечного движения не только Сибири, но России. Здесь только в 1836–1837 гг. произошло 11 выступлений рабочих. Стачки носили стихийный, кратковременный характер и заканчивались в основном поражением бастующих. Исключение составляет стачка на Воскресенском прииске, в результате которой власти вынуждены были отдать под суд пайщиков Казанцевых, управляющего прииском и нескольких других высокопоставленных лиц, включая самого Томского губернатора.

В 1868 г. произошли волнения мастеровых в Салаирской волости. Поводом для открытого проявления недовольства стал приезд великого князя Владимира Александровича. Предъявленные ему экономические требования власти удовлетворять отказались. Волнения, в которых приняло участие более 1000 человек, продолжались около года.

В 1890-е гг. частыми были забастовки строителей Транссибирской железной дороги. Рабочие требовали выдачи зарплаты, вежливого обращения, улучшения питания и бытовых условий.

В 1897 г. состоялась первая в Кузбассе стачка железнодорожников. На станции Мариинск кондукторы в ультимативной форме потребовали выдачи жалованья и послали телеграмму министру путей сообщения.

В 1898 г. на Судженских копях Михельсона 100 рабочих отказались работать, требуя выплаты задержанной на два месяца заработной платы. Через несколько дней в стачке участвовало уже 350 рабочих, требующих сокращения рабочего дня и увеличения зарплаты. После того, как стачка стала всеобщей, Михельсон был вынужден пойти на частичные уступки бастующим.

6. Прочитайте тексты и ответьте на вопросы.

Н.А. Соколовский: «Не трудно убедиться, какой обильный запас… горючего материала сокрыт в недрах этой части Сибири для будущей промышленной деятельности.

Каменноугольная… площадь не менее 40 тыс. кв. вёрст. Прибавить к этому месторождения железных руд, сопровождающие здешний каменный уголь, близость лесов, необходимых для горных работ, и, наконец, быструю судоходную Томь, которая разрезает каменноугольную область на две половины и представляет столь удобный путь сбыта произведений здешнего края в Томск как центр Сибири, в Обь, и далее, должно согласиться, что сама природа сосредоточила здесь все средства для развития обширного заводского производства».

П.А. Чихачёв: «Наличие каменного угля подтверждается в нескольких местах, начиная с окрестностей г. Кузнецка до местности, примыкающей к р. Ине, т.е. на пространстве, охватывающем части основного района, которые я попробовал заключить под общим названием "Кузнецкого каменноугольного бассейна" и всё протяжение которого могло бы, следовательно, рассматриваться как образующее тот же осадочный слой. В таком случае Северный Алтай является одним из крупнейших резервуаров каменного угля в мире, который до сих пор только известен, занимая в среднем пространство в 250 км в длину и 100 км в ширину».

Г.Е. Щуровский: «Это – обширнейшая каменноугольная котловина из всех известных. Какой обильный запас горючего материала сокрыт в ней для будущей промышленности!..

Кузнецкая котловина представляет столько выгод для здешнего края, что в этом отношении могут соперничать с ней только Англия, Бельгия, да и сама Россия своим… Донецким бассейном. Но все эти выгоды – в будущем! В настоящее время, по обширности лесов и по ничтожно малому железному производству, древесный уголь предпочитается каменному… По всему видно, что ещё долго не дойдёт очередь до каменного угля. Всю деятельность поглотило золото».

Вопросы

- Как учёные оценивали богатства и перспективы Кузбасса?

- Кто из них и почему, на ваш взгляд, внёс наибольший вклад в изучение богатств края?

- Чем можно объяснить их мнение, что все выгоды Кузбасса проявятся «в будущем»?

- Что нового вы узнали о нашем крае?

7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.

Из «Отечественных записок» (1856): «В Алтайском округе каменный уголь находится между кряжами Кузнецким и Салаирским. Южный предел его находится верстах в 50 от Кузнецка по течениям рек: Кондомы, Мрассы и Томи, восточная граница простирается вдоль западного уклона Кузнецкого кряжа и в одних местах более приближается к вершинам его, в других находится до половины Томи. Западная граница идёт вдоль восточной подошвы Салаирского кряжа, но местами от неё удаляется и приближается к Томи. Таким образом, пространство, занимаемое каменным углём в Алтайском округе, составляет площадь в 40 000 квадратных вёрст, в которых уже тронут или, может быть, открыт каменный уголь. В последнее время в местах, ближайших к Салаирскому руднику и Томскому заводу, приведено в известность более семидесяти месторождений угля».

Вопросы

- Чему посвящён документ?

- Опишите границы Кузнецкого угольного бассейна, известные к середине XIX в.

- Как тогда определялась общая площадь распространения угольного бассейна и месторождений угля?

- Объясните, почему в тексте Кузбасс назван Алтайским округом.

8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.

Из рассказа «Деревенский торгаш» Н.И. Наумова: «Прохор Игнатьевич Белкин, по-уличному названный “Петлёй”… выселился из г. Кузнецка в с. Локти и открыл в нём лавочку. Как человек сметливый… в короткое время… купил дом и обзавёлся прочным оседлым хозяйством… Он скупал у крестьян, пользуясь постоянной нуждой их в деньгах, по мелочам: мёд, воск, хлеб и другие продукты, какими богат Кузнецкий округ; брал и скот, задавал деньги инородцам под зимний улов зверя и ежегодно по первому зимнему пути отправлял купленный по мелочам и за бесценок товар значительными обозами в Томск, где продавал с тройной выгодой. Давал он и деньги в ссуду застигнутым какой-нибудь крайностью крестьянам: приезжали ли, например, волостные чины за сбором податей – угрожаемые розгами в случае неуплаты денег, неимущие шли к нему; падал ли у кого скот – он не отказывал просителю в деньгах на покупку нового. Но только облагодетельствованные мужики долго потом не могли оправиться от его обязательной ссуды и немало дивились, почёсывая затылки, нарастающим процентам, хотя предусмотрительный Прохор Игнатьевич всегда умалчивал о них при ссуде.

И в несколько лет небольшой вывезенный им капиталец благодаря подобному ведению дел возрос до значительного».

Вопросы

- Как бы назвали сегодня деятельность Белкина?

- Что он предпринимал, чтобы умножить свой капитал?

- Свидетельствует ли описанная ситуация о развитии капиталистических отношений в Притомье во второй половине XIX в.?

- Что в тексте говорит о негативном отношении автора и крестьян к деятельности Белкина?

Это интересно

«Турок получает коровье масло из Сибири через Ростов-на-Дону, – писал в статье, опубликованной в "Отечественных записках", Н.М. Ядринцев, – лондонская гостиная освещается стеариновой свечкой из сибирского сала, широкая, пуховая шляпа, покупаемая европейцем, приготовлена из шерсти сибирского зайца, сапоги, выделываемые в Лейпциге из сибирской кожи, красуются на ногах немца. Сибирский мех обвивает шею европейской певицы и служит подкладкой плаща китайского императора».

Как текст статьи свидетельствует о вовлечении Сибири второй половины XIX в. в мировую экономику? Подумайте, как это повлияло на развитие товарно-денежных отношений в нашем крае.

Иллюстрации

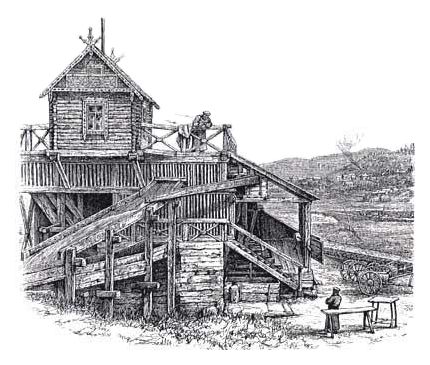

Золотой прииск в Сибири.

Источник: Дважды бывшая столица. (статья в газете «Коммерсант»)

Источник: Дважды бывшая столица. (статья в газете «Коммерсант»)

Рабочие Салаирского рудника. XIX в.

Монета номиналом 2 копейки. Медь. 1818 г.

Номер в госкаталоге: 9793962.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Номер в госкаталоге: 9793962.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Монета номиналом 1 копейка серебром. 1842 г.

Номер в госкаталоге: 9477755.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Номер в госкаталоге: 9477755.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Монета номиналом 1 рубль образца 1829 г. Серебро.

Номер в госкаталоге: 7699592.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Номер в госкаталоге: 7699592.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Государственный кредитный билет номиналом 1 рубль образца 1898 г.

Номер в госкаталоге: 8493671.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Номер в госкаталоге: 8493671.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Вокзал города Мариинска. 1899 г.

Источник: Мариинск - старый город (блог «Архив следопыта»)

Источник: Мариинск - старый город (блог «Архив следопыта»)