Кузбасс в XIX — начале XX века

В XIХ в. Сибирь являлась отдалённой окраиной Российской империи, которую царское правительство использовало как место ссылки и каторги. В то же время продолжалось переселение крестьян, особенно усилившееся в конце XIХ – начале ХХ в. Росла численность населения. Появлялись и развивались новые населённые пункты. Помимо старого Кузнецка, в Притомье возникли новые города – Мариинск (1856) и Тайга (1911).

В этот период территория современной Кемеровской области входила в Томскую губернию, большую часть которой составляли земли Алтайского горного округа, являвшиеся личным владением царской семьи под управлением Кабинета Его Императорского величества.

Социально-экономическое развитие края к середине XIX в. привело к кризису кабинетской промышленности, складыванию товарно-денежных отношений и формированию золото- и угледобывающей промышленности Кузбасса.

Постройка на рубеже XIX–XX вв. Транссибирской магистрали ускорила социально-экономическое развитие Сибири и Кузбасса, способствуя формированию сибирской буржуазии и складыванию местного рабочего класса.

Шло дальнейшее хозяйственное, культурное и научное освоение Кузнецкого края.

§ 18.

Население нашего края в XIX в.

Рост численности населения. В XIX в. численность населения Сибири продолжала расти. Если в 1795 г. насчитывалось 595 тыс. ревизских душ (около 1,2 млн человек), то в 1820 г. – 1,693 тыс., а в 1852 г. – 2,712 тыс. человек. Из этого числа на долю аборигенного населения приходилось лишь 583 тыс. человек.

Жители Сибири разделялись на две группы сословий – служилые (чиновничество, духовенство, военные) и податные (крестьяне, ясашные, мещане, ремесленники, купцы). Основную часть населения составляли государственные крестьяне. За ними следовали нерусские народы Сибири, крестьяне, приписанные к заводам, мещане и цеховые, ямщики, мастеровые при заводах. Бо́льшая часть населения, как и раньше, проживала в сельскохозяйственных районах Западной Сибири, одним из которых была территория нашей области.

Особенностью её развития было то, что в последней четверти XVIII – начале XIX в. приток нового населения в Притомье практически прекратился. Рост населения происходил за счёт естественного прироста и переезда местных крестьян-старожилов. Исключение составляли только северные районы края, через которые проходил Московско-Сибирский тракт. В первой половине XIX в. более трети населения Томской губернии населяло узкую полосу вдоль тракта. Здесь возникали и быстро росли новые поселения, а в 1856 г. крупное село Кийское было преобразовано в окружной город Кийск, который в 1857 г. был переименован в Мариинск, в честь супруги императора Александра II Марии.

Во второй половине XIX в. население продолжало расти. В 1858 г. в Мариинском и Кузнецком округах Томской губернии проживало 120 тыс. человек. Из них 75 тыс. относились к «заводским людям», 20 тыс. из них жило в заводских, рудничных или приисковых поселениях, остальные – в деревнях. В 1896 г. уже только в Мариинском округе проживало 124 461 чел., в том числе в Мариинске – 15 тыс. человек. В Кузнецком округе насчитывалось 29 тыс. человек, в том числе в Кузнецке – 3,5 тыс. человек.

Переселенческая политика правительства. Переселение в Сибирь, как и раньше, шло в двух основных формах – принудительной колонизации по инициативе государства и в виде стихийного народного переселения, которому по-прежнему принадлежала решающая роль.

В 1806 г. было составлено положение о переселении в Сибирь. «Водворение людей» должно было производиться по усмотрению губернаторов и под надзором генерал-губернатора. Учреждались должности смотрителей поселенцев, которые разделялись на «казённых» и «собственных». Первые водворялись в селениях, специально построенных за счёт казны, вторые селились по собственному усмотрению.

В Томскую губернию направляли преимущественно государственных крестьян, прибывших по собственному желанию из внутренних губерний России. Они освобождались на пять лет от платежей, податей и выполнения повинностей, за исключением воинской, и получали из Казны денежную ссуду. Только в 1813 г. в Томскую губернию прибыло и поселилось около 16 тыс. государственных крестьян.

На каждую переселенческую семью полагались лошадь, корова, две-три овцы, сельскохозяйственный инвентарь. До первой жатвы на месте поселения переселенцы получали семена на посев и хлеб или кормовые деньги. Все категории переселенцев получали временную податную льготу. По окончании льготного срока они были обязаны выполнять все казённые подати наравне со старожилами и в течение 15 лет выплатить ссуду.

Ссыльнопоселенцы. Царское правительство на протяжении всего XIX в. использовало Сибирь как место ссылки и каторги для уголовных и политических преступников. Только с 1823 по 1862 г. в Сибирь было сослано 350 тыс. человек. В течение столетия туда отправляли декабристов, участников польских восстаний, петрашевцев и народовольцев. Более половины всех ссыльных составляли административно-ссыльные, отправленные в ссылку по распоряжению начальства или общественным приговорам. Среди них было много крепостных, высланных по воле помещика за неповиновение или бунтарские речи. Так, в 1816 г. в Томскую губернию прибыл Алексей Синельников с женой из Тамбовской губернии, «за произношение слов нащот ево начальства, наказан плетьми и сослан на поселение». Встречались и загадочные личности, вроде старца Фёдора Кузьмича, которого сибиряки считали «ушедшим в народ» царём Александром I.

Ссыльных отправляли в Сибирь пешими партиями. Как мужчины, так и женщины, закованные в кандалы, конвоируемые солдатами, нестройными рядами двигались по Московско-Сибирскому тракту. В час такая партия продвигалась вперёд на 3–4 версты, за месяц проходила около 500 вёрст. На всём протяжении тракта, на расстоянии 20–25 вёрст друг от друга были поставлены этапы и полуэтапы. Они представляли собой огороженные места, внутри которых располагались 2–3 здания. В одном помещались офицеры, в другом — солдаты, в третьем – арестанты. Обычно арестантская партия делала в день по одному «станку» (20–25 вёрст) с днёвками через два дня на территории этапа. Когда арестанты входили в селения, то затягивали «милосердную песню», и навстречу им выбегали жители, преимущественно женщины, вынося несчастным подаяние.

Ссыльнопоселенцы размещались правительством в основном в Каинском и Мариинском уездах Западной Сибири. В начале XIX в. для них строили казённые поселения. Дома состояли из двух срубов, разделённых сенями. В каждой половине помещалось по два человека. Однако оставались на постоянное жительство в казённых поселениях лишь немногие. Их обитатели уходили на заработки или постепенно сливались со старожилами, поэтому в 30-х годах XIX в. устройство таких селений было прекращено.

Ссыльные поселенцы увеличивали население Сибири, но это был неэффективный и неустойчивый источник увеличения населения. Отбыв каторгу или тюремное заключение, они нередко выходили на поселения престарелыми, больными, нетрудоспособными. Таких ссыльных называли «пропитанными». Они существовали главным образом за счёт незначительного казённого пособия и подаяния старожилов. Трудоспособные ссыльнопоселенцы нанимались на работу к зажиточным старожилам. Некоторые обзаводились небольшим крестьянским хозяйством, уходили на заработки, на золотые прииски или частные заводы, занимались ремеслом, становились бродягами. Ссыльнопоселенцы, имевшие семьи, прочно водворялись в сибирских деревнях и через определённое время причислялись к государственным крестьянам. Их потомки считали себя коренными сибиряками.

Вольное переселение. Наиболее эффективным и прочным было вольное переселение, которое осуществлялось в значительной степени стихийно и часто вопреки правительственным запретам. В нём участвовали в основном государственные крестьяне, а также беглые помещичьи крестьяне, рабочие, бежавшие с казённых предприятий, торговцы и ремесленники. Помимо русских, в Сибирь также переселялись представители других народов Российской империи.

Целые караваны повозок в сто и более семей, по 300 и 400 человек, двигались по сибирским дорогам. Преодолевая от 3 до 4 тысяч вёрст, переселенцы с ранней весны до глубокой осени находились в пути. В дождь и непогоду продолжали они передвижение, ночуя в поле под открытым небом, питаясь скудными подаяниями старожилов. Многих в пути заставали осень и зима. Значительные затраты по содержанию переселенцев несли сибирские старожилы. Одни из вольных переселенцев селились в старожильческих сёлах и деревнях, другие образовывали новые населённые пункты.

Отношение местной администрации к переселенцам было противоречивым. С одной стороны, их использовали для заселения края, с другой — «чинился розыск» беглых, которых отправляли обратно в Россию по этапу.

Несмотря на обилие свободной земли, получить её в Сибири было невероятно трудно, особенно на кабинетских землях Притомья. Для того чтобы легально занять участок земли, следовало или приписаться к какому-нибудь старожильческому обществу, или получить разрешение поселиться на участке, отведённом начальством. По положению 1865 г. переселенцы могли поселяться в селениях старожилов, если получали на то их согласие, то есть если старожильческое общество выносило «приёмный приговор». Старожилы, которые обычно нуждались в рабочих руках на период полевых работ, как правило, разрешали пришлым людям селиться у себя. Но как только заканчивались полевые работы и, тем более, как только переселенцы обзаводились скотом, пашней, домом, отношение к ним со стороны зажиточных старожилов резко менялось. Переселенцам отказывались давать «приёмный приговор», начинали выживать их, разрушать их постройки или просили суд и полицию выселить их, как самовольно поселившихся. Кабинетские власти помогали тогда старожилам преследовать переселенцев на «законном» основании.

По мере усиления потока переселенцев старожилы всё более повышали плату за «приёмные приговоры». С 5–10 рублей с души она постепенно поднялась до 50–100 рублей. Такие расходы были переселенцам, конечно, не по карману. Не меньше трудностей, хотя и другого рода, встречали переселенцы, решившие основать новые посёлки в степи или в тайге. Отвод наделов затягивался на долгие годы. Те же из переселенцев, кто самовольно оседал на земле, жили под страхом выселения или разорения. Трудности переселения подрывали возможности развития хозяйства переселенцев на новых местах. Большинство их вынуждено было наниматься на работу к зажиточным крестьянам. Этот источник дешёвой рабочей силы создавал благоприятные условия для зарождения сибирской деревенской буржуазии, которая богатела, эксплуатируя переселенцев и ссыльнопоселенцев.

В связи с увеличением русского населения обострились отношения между ним и местным ясачным населением. Несмотря на запрет правительства, крестьяне захватывали охотничьи угодья кузнецких татар и распахивали принадлежавшие телеутам пастбища. Скупщики скупали за бесценок пушнину у аборигенов-охотников Горной Шории. Хотя закон запрещал давать в долг инородцам более 5 рублей ассигнациями, скупщики ссужали их деньгами вперёд под хлеб и звериные шкуры, снабжая необходимыми для охоты и жизни товарами и продуктами, постепенно закабаляя целые таёжные аалы.

Под влиянием русских аборигены осваивали новые методы ведения сельского хозяйства, хлебопашество и огородничество. Среди инородцев постепенно распространялись русские дома, бани, одежда и праздники. Отдельные их группы были ассимилированы русскими, другие, наоборот, стали консолидироваться в телеутскую и шорскую народности, чему способствовала «инородческая политика» властей.

По «Уставу об управлении инородцев» 1822 г. все ясачные татары Кузнецкого края были приписаны к «кочевым инородцам». За ними закреплялись занимаемые ими владения и сохранялась власть родовой знати. Вводились волостное правление и управы.

В Кузнецком уезде было три телеутских управы: у Кузнецка, Тогучина и по рекам Ур, Малый и Большой Бачат. С этого времени возникают места постоянного местожительства телеутов – улусы Челухоевский, Бабанаковский, Чертинский, Каралдинский и др. Начался постепенный процесс перехода телеутов к оседлости, который затянулся на долгие годы. Хотя телеутам предписывалось соединяться с русскими общинами Беково, Бачат, Салаира, получать землю и заниматься землепашеством, они долго противились указу, так как это нарушало их национальную самобытность. Кроме этого, телеуты облагались налогами наряду с русскими крестьянами. Поэтому многие из них отказывались получать землю, откочёвывали в глухие места и даже жаловались царю, предпочитая по-прежнему платить ясак, размеры которого постоянно увеличивались.

Произвол зайсанов, а затем волостных старшин, которые осуществляли судебную и полицейскую власть над своими сородичами, падёж скота часто ставили простых телеутов на грань голодной смерти. В тяжёлые годы бедняки в отчаянии направлялись в русские деревни и продавали своих детей, чтобы не видеть их гибели. Детей покупали бездетные крестьяне, крестили и воспитывали их как своих родных.

В горно-таёжных районах Кузнецкого Алатау и Горной Шории в XIX в. проживали предки шорцев, малочисленные этнические группы ясачных инородцев. По переписи человек 1897 г. их насчитывалось 14 800. Главными занятиями были охота и рыбная ловля, а главной обязанностью – уплата ясака. Охотничьи угодья превратились в собственность отдельных сеоков, тёлей и сельских общин, и охранялись от посещения «посторонними» охотниками. Чужаков, застигнутых на промысле, прогоняли, добычу у них отбирали и разрушали их охотничьи шалаши.

Охотились коллективно, небольшими группами, обычно состоявшими из родственников, а добычу делили поровну. Так же поступали и охотники сельских общин где охотничьи артели на время промысла комплектовались по соседскому, а не по родственному принципу. Коллективный труд на промысле, коллективная собственность на добычу и коллективное её распределение являлись характерными для таёжных охотников. Однако и здесь возникали новые товарно-денежные отношения.

Вопросы и задания

- Что собой представляло население Сибири и нашего края в XIX в.?

- Почему наиболее заселённые районы располагались вдоль Московско-Сибирского тракта?

- В чём заключалась переселенческая политика правительства?

- Кого и как определяли в сибирскую ссылку?

- Почему она была малоэффективна?

- Каковы были преимущества и особенности вольного переселения?

- Почему увеличение численности русского населения привело к ухудшению положения аборигенов Притомья?

- В чём заключалась инородческая политика правительства?

- Что в тексте параграфа свидетельствует о развитии капитализма в Кузбассе и чем это можно объяснить?

- Прочитайте текст и объясните, почему местное население сгонялось с мест и почему освобождённые земли так и не были использованы.

Работа с источниками

1. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы к нему.

Из «Отпускного билета» уроженца нашего края, рядового Г.Н. Неклюева: «В российских пределах против французских войск в действительных сражениях находился: июля 11 при селении Салтановка, … августа 4 и 6 при городе Смоленске, 24–26 при селении Бородине, октября 12 при городе Малом Ярославце, ноября 6 и 7 при местечке Красном. Генваря 1813 года с 28 по июня 26 при блокаде крепости Модлин, октября 1 в сражении при городе Дрезден, 6 и 7 при городе Лейпциг. А оттоль при блокаде крепости Ревеля и потом, пройдя через город Париж обратно в герцогство Варшавское. 1815 года в апреле выступил из герцогства Варшавского. По 18 апреля в Пруссии, с 18 апреля по 4 мая в Богемии, с 4 мая по 13 июня в Баварии, с 13 по 20 в Рейнском владении, с 20 июня сего года по 1818 год во Франции. Обратно 1818 года, февраля 6 дня прибыл в Российские пределы».

Вопросы

- Каким событиям посвящён документ?

- Кратко охарактеризуйте боевой путь нашего земляка.

- В каких крупнейших сражениях он участвовал, какие страны посетил?

2. Проанализуруйте результаты обследования 1894 г. в Мариинском округе недавно приехавших переселенцев и сделайте все возможные выводы.

В пос. Владимирском не все новосёлы сразу сумели обзавестись хозяйством. Большинство из них за низкую плату работало на местных старожилов.

В пос. Ильинском старожилы гостеприимно встретили новосёлов, бесплатно их кормили и пускали на ночлег.

В пос. Пузановском все старожилы-«кержаки» не пожелали жить с православными и, бросив свои дома, отселились в другое место.

В пос. Куликовском новосёлы без разрешения старожилов захватили их землю, оставленную под пар. Старожилы в ответ не стали подпускать их к своим пашням. Дело доходило до драк и побоев.

В пос. Белгородском старожилы с самого начала стали ругать и стращать новосёлов, отказывались продавать им семена, а если и продавали хлеб, то на 70–80% выше базарной цены.

Отношения среди самих новосёлов неважные: численно преобладающие малороссы недолюбливают великороссов-переселенцев из Курской губернии, в то же время к русским переселенцам из Казанской губернии они относятся как к «своим хохлам».

Иллюстрации

Крестьянская семья Томской губернии.

Гравюра М. Гофмана (Германия), по эскизу О. Финша (1876).

Из книги «Путешествие в Западную Сибирь д-ра О. Финша и А. Брэма». — М., 1882.

Источник: Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях

Гравюра М. Гофмана (Германия), по эскизу О. Финша (1876).

Из книги «Путешествие в Западную Сибирь д-ра О. Финша и А. Брэма». — М., 1882.

Источник: Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях

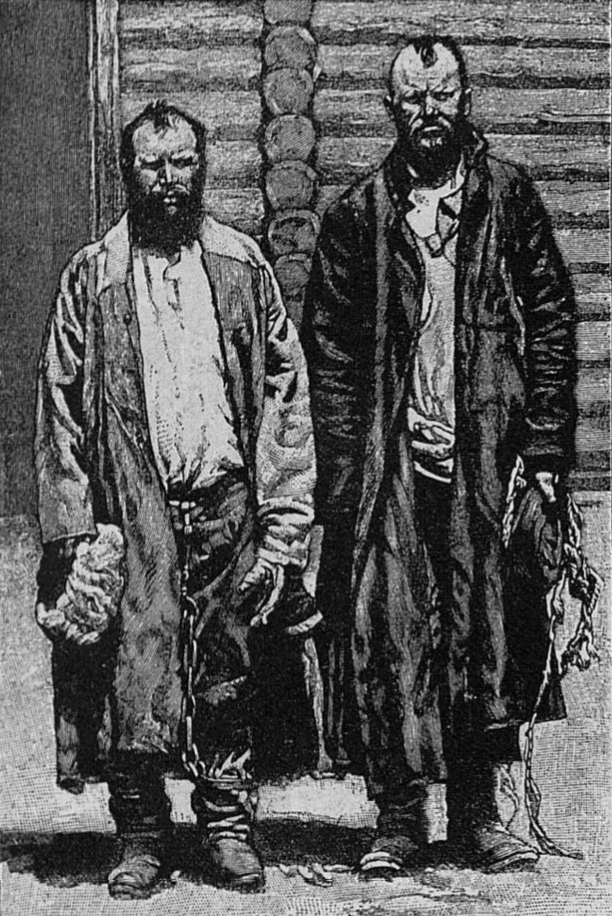

Сопровождение каторжников

В дороге. Иллюстрация.

Из книги «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» / под ред. П.П. Семёнова. — СПб., 1895. — Т. XII. Ч.1. Очерк 10. — С. 213.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Из книги «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» / под ред. П.П. Семёнова. — СПб., 1895. — Т. XII. Ч.1. Очерк 10. — С. 213.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Каторжники. Иллюстрация.

Из книги «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» / под ред. П.П. Семёнова. — СПб., 1895. — Т. XII. Ч. 1. Очерк 10. С. 232.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Из книги «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» / под ред. П.П. Семёнова. — СПб., 1895. — Т. XII. Ч. 1. Очерк 10. С. 232.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

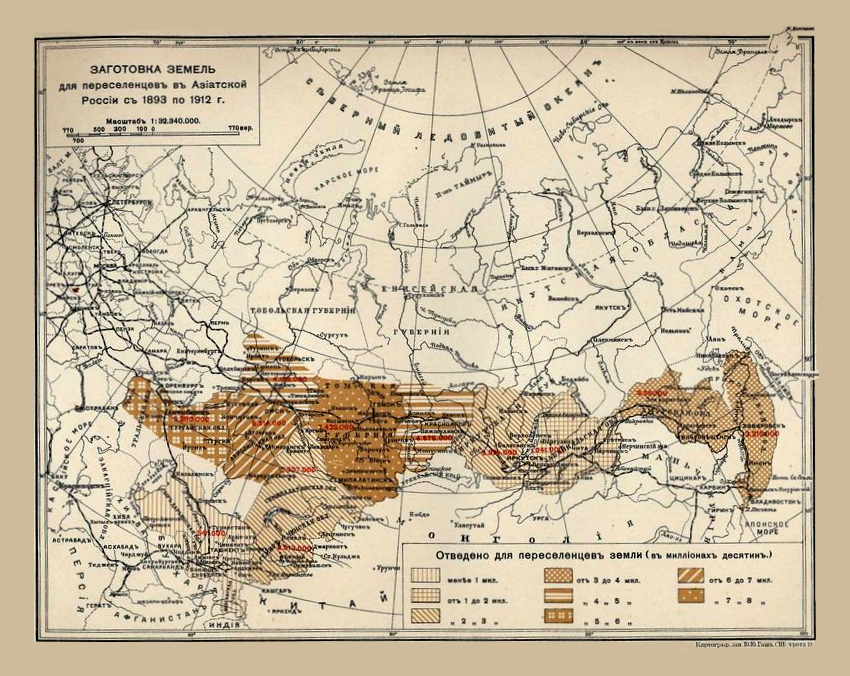

Карта земель, выделенных для переселенцев.

Конец XIX – начало ХХ в.

Источник: Алтайский край. Официальный сайт

Конец XIX – начало ХХ в.

Источник: Алтайский край. Официальный сайт

Заготовка дров в Горной Шории. Фото Г. Иванова. Начало XX в.

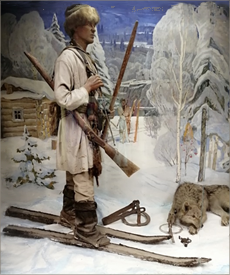

Охотник. Горная Шория.

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Южной Сибири» КемГУ

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Южной Сибири» КемГУ

Шорский улус «Кезек». Фото В.М. Кимеева.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»