§ 17.

Культура русского и коренных народов

Православие в Притомье. В XVIII в. складывалась внутренняя структура Русской православной церкви в Сибири. Тобольская епархия делилась на заказы (в конце XVIII в. они были заменены на благочиния) во главе с духовными правлениями. Приходы Русской православной церкви в Притомье подчинялись Томскому и Кузнецкому духовным правлениям

Тобольская епархия делилась на духовные правления. Территория Притомья входила в Томское и Кузнецкое духовные правления.

Крупнейшими православными центрами по-прежнему оставались Томск и Кузнецк. К 1771 г. в Кузнецке было три церкви. Главным храмом города являлся Спасо-Преображенский собор, которому в 1718 г. Пётр I пожаловал трёхметровый деревянный крест, расписанный изографом Яковом Лосевым. В 1734 г. церковь пострадала от пожара, и в 1792 г. на её месте началось строительство нового каменного храма, законченное в 1835 г.

Источник: И.С. Конюхов. Кузнецкая летопись.

Под ред. Ю.В. Ширина, Е.И. Блинова, С.Д. Мартина, Б.А. Рахманова, Е.И. Сущенко. — Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 1995 г.

Книга издана по заказу администрации г. Новокузнецка.

Муниципальное бюджетное учреждение Архив города Новокузнецка

Под ред. Ю.В. Ширина, Е.И. Блинова, С.Д. Мартина, Б.А. Рахманова, Е.И. Сущенко. — Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 1995 г.

Книга издана по заказу администрации г. Новокузнецка.

Муниципальное бюджетное учреждение Архив города Новокузнецка

Первым каменным строением в Кузнецке и в Кузнецком округе стала Одигитриевская церковь, торжественно заложенная в 1773 г. Новый храм строился на пожертвования горожан и крестьян окрестных деревень. Руководил строительством купец Иван Муратов, лично внёсший 400 рублей серебром на постройку церкви. По рекомендации купца Щербакова в город была приглашена артель каменщиков из Иркутска во главе с Д. Почекуниным. Иркутяне наладили производство фигурного кирпича и возвели из него своды церкви. В Иркутске же заказали колокола. Церковь построили в стиле сибирского барокко: пятиглавой, двухэтажной, с четырёхъярусной колокольней. Храм имеет два престола: верхний — в честь иконы «Одигитрия» и нижний в честь Георгия Победоносца.

Русские праздники и фольклор. Основу культуры русского населения Притомья составлял богатейший фольклор, тесно связанный с ежегодным земледельческим циклом, христианскими праздниками и народными верованиями.

Главными народными праздниками были Рождество Христова, Крещение, Пасха, Троица, Иван Купала, Петров и Ильин день, Покров (далее все даты праздников приводятся по старому стилю). С 3 по 11 февраля праздновался Влас – покровитель домашнего скота. Во время Масленицы устраивали весёлые выезды на тройках, угощения блинами, сжигали чучело зимы. Вербное воскресенье праздновали за неделю до Пасхи. 23 апреля отмечали праздник Егория Вешнего (святого Георгия Победоносца) – ещё одного покровителя скота. 1 мая праздновали день Еремея Запрягальника, а 2 мая – праздник Бориса и Глеба. Оба праздника знаменовали начало сева. 5 мая праздновалась Арина Рассадница. 9 мая, в день Николы Вешнего проходил крестный ход. На седьмой четверг после Пасхи плели венки, а через два дня, в Троицу, украшали горницы домов ветками берёзы и пускали венки по воде. 23 июня, на Аграфену Купальницу, собирали последние травы. Иван Купала был связан с сенокосом. 8 июля праздновали Прокопия Жатвенника. 13 июля отмечали Акулину Гречишницу. Окончание жатвы, 14 сентября, совпадало с Воздвижением. 29 октября праздновали Анастасию–Хранительницу овец. К этому времени в основном заканчивалась уборка овощей, льна и конопли.

Особенностью крестьянского мировоззрения являлось сочетание христианских и языческих представлений. Широко были распространены христианские легенды и предания, принесённые с Руси и передаваемые устно из поколения в поколение. Почитали хранителей очага–домовых и кикимор. На все случаи жизни использовали многочисленные заговоры и отвороты, гадания. Любили загадывать и разгадывать загадки, слушать и рассказывать бывальщины и сказки, которые отразили своеобразие жизни и мировоззрения русских крестьян. Героями сказок были простой мужик Иван, жадный поп, злая мачеха и добрая падчерица, черти и русалки.

Сибиряки любили различные свадебные и игровые песни, пляски и игры: шахматы, катание на лыжах с гор, скачки на лошадях, борьбу и кулачные бои, городки, чехарду, в мяч, свайку,бабки и кости. Несмотря на запрет церкви, любимыми народными зрелищами были выступления скоморохов. Большой популярностью пользовались былины о русских богатырях Илье Муромце, Алёше Поповиче и Добрыне Никитиче, исторические песни о взятии Казани, о Степане Разине и Ермаке, солдатские и бергальские песни.

Грамотность и образование. В конце XVII – начале XVIII в. под влиянием преобразований Петра I возрос спрос на «учительские книги». Администрация Сибирского приказа стала даже закупать учебники в Москве и посылать их сибирским воеводам, для «продажи с прибылью».

Нужда в грамотных людях заставила Тобольскую епархию приступить к созданию специальных учебных заведений для подготовки священнослужителей. В 1703 г. в Тобольске при архиерейском доме была открыта первая в Сибири школа для подготовки низшего звена духовенства. В 1746 г. при Богородице-Алексеевском монастыре открылось Томское духовное училище.

В 30-40-х гг. XVIII в. во многих сибирских городах появились гарнизонные школы. В 1758 г. в Тобольске была открыта геодезическая школа, а несколько позднее – в Томске. В 1781 г. в шести школах Колывано-Воскресенского горного округа обучалось около 800 человек. Всё это несколько повысило процент грамотных среди солдат и мастеровых, но в целом не изменило ситуацию. Среди 884 работников Салаирских рудников в 1795 г. было лишь 10 человек грамотных, в том числе 7 из детей мастеровых и 1 из крестьян.

Большинство грамотных крестьян учились читать и писать у частных учителей, в основном отставных солдат или писарей. Обучение было платным и доступно только зажиточным крестьянским семьям. Родители учеников радостно отмечали переход своего сына от одной книги к другой: от Азбуки или Букваря к Часослову, а от него к Псалтырю. Учителю в такой день преподносили горшок с кашей, осыпанный сверху деньгами.

Большое внимание образованию своих детей уделяли крестьяне-староверы. Переселяясь в Сибирь, они везли с собой старообрядческие книги, которые затем переписывали вручную и распространяли среди единоверцев.

В конце XVIII в. появились первые народные училища. По Уставу 1786 г. их содержание возложили на местный бюджет и поручили заботу о них городским думам. В 1788–1790 гг. в Сибири было открыто 13 народных училищ.

В Кузнецке 22 июля (2 августа) 1790 г. начало работу первое в нашем крае малое двухклассное народное училище. В первый год в нём обучались «словесной грамоте» 31 человек, а письму и счёту – 29 ученика. В 1794 г. в училище обучалось 35 человек, среди них 18 мещанских детей, 7 – купеческих, 5 – крестьянских и 5 сыновей инородцев. Но в 1798 г. народное училище из-за отсутствия финансирования в городском бюджете закрылось, и обучение желающих опять вернулось в руки частных учителей. В конце XVIII – начале XIX в. у 10 частных кузнецких учителей занималось 80 учеников.

Мировоззрение и фольклор коренного населения. Аборигены Притомья в XVII–XVIII вв., несмотря на усиливавшееся влияние православия и ислама, оставались шаманистами. У них также были широко распространены анимистические и тотемистические представления.

Посредниками между людьми и духами были шаманы (камы). Шаманство имело родовой характер. Камы наследовали свой дар и духов-покровителей своего сеока. Камлания устраивали для достижения удачи в промысле зверя и для излечения больных. Атрибутами кама были бубен и колотушка. За камлание шаман получал шкуру жертвенного животного. Кам лечил больных, предсказывал будущее, «встречался» с духами предков и божествами, благодарил и угощал их за помощь, которую они оказывали людям.

Коренные жители Притомья считали, что миром правят две силы – силы тьмы и света, зла и добра. Между ними идёт постоянная борьба. Воплощением зла является Эрлик, воплощением добра – Ульгень.

Согласно мировоззрению аборигенов, мир был разделён на три сферы: ульген-чер (небо, небесная земля Ульгеня), орты чер (средний мир, земля людей и животных) и айна чер (подземный мир, земля злых духов). Ульген-чер, в свою очередь, имеет девять небес. На первом, самом нижнем небе кошкан находится молния сарыджы – плеть для бело-серого коня Ульгеня, гром – удары этой плёткой. Второе небо называется кок кур – синий пояс. Там помещается синяя часть радуги – тенгри челизе. Третье небо – кызыл кур (красный пояс), четвёртое небо – кыр кур (серый пояс), пятое небо – кектамош кур (голубой пояс). Шестое небо называлась кызыл тенгри (красное небо), и на нём жили красные женщины. На седьмом небе находятся Луна и звёзды, а на восьмом – Солнце. На девятом небе живёт сам великий Ульгень, который сотворил Солнце, Луну, звёзды, ровную землю и реки. В ответ его брат, злой Эрлик, разбросал по земле горы. Затем Ульгень создал птиц и зверей, а потом человека, но не мог вдуть в него душу. Это сумел сделать Эрлик. Взамен он потребовал, чтобы тело человека принадлежало Ульгеню, а душа Эрлику. Поэтому власть Ульгеня и Эрлика над человеком одинакова, счастье, здоровье и богатство людей зависит от обоих верховных божеств.

По воле Ульгеня Эрлик был изгнан в айна чер и стал её властелином. Помощниками Эрлика являются айна, злые духи, которые забирают души человека, принося ему болезни и смерть. Если человек сделал в жизни много хорошего, его душа после смерти отправляется в верхний мир Ульгеня. Если человек сделал в жизни много зла, то его душа попадала в подземный мир Эрлика. Души умерших людей (кёрмесы), попавшие в подземный мир, также как и айна, становятся слугами Эрлика.

Орты чер заселена не только людьми и животными, но и многочисленными духами (ээзи), хозяевами тайги, гор, рек и озёр. Наибольшим почитанием пользовались духи гор (таг-ээзи), которые покровительствовали охоте. Отправляясь на охоту, охотники останавливались у подножия гор и «кормили» таг-ээзи, разбрызгивая вокруг себя жертвенный напиток – абыртку. Переваливая через хребет, подбрасывали собранные пихтовые ветки, обращаясь к горам с просьбой об удачном промысле. Придя на промысловый участок, кропили абырткой охотничий балаган и бросали во время вечерней трапезы кусочки мяса в костёр духу огня (от-ээзи). Специально взятый на промысел сказитель-кайчи рассказывал присутствующим и духам сказки или исполнял горловым пением богатырские сказания, сопровождая их игрой на двухструнном музыкальном инструменте комусе.

Во время охотничьего промысла соблюдали строжайшие запреты. Нельзя было шуметь, кричать, ругаться, так как звери в тайге понимают человеческую речь. Охотники общались между собой только знаками или иносказательным языком, чтобы звери не догадались. Соболя вместо алба называли аскыр, то есть красивый. Медведя вместо апшак величали улуг кижи, то есть старый человек. Считалось, что душа зверя находится на кончике его носа, поэтому убитому зверю отрезали нос, сушили его и хранили как амулет.

Каждый сеок имел изображения охотничьих духов (сарас, колунак, каннатыг, канатулар). Их хранили в амбаре или под крышей вместе с изображениями других духов и «угощали» жирной пищей, обычно маслом и кашей без соли. Считалось, что за «непочтение» к себе дух мог наслать на охотника болезни или мешал ему прицелиться в зверя, мелькая перед глазами.

Аборигены также поклонялись изображениям родовых и семейных покровителей, тотемам и священным деревьям. Изображения духов делали и хранили в каждой семье женщины. Родовые духи, называемые в разных местах по-разному: орекеннер, ене-кижи, тер-кижилер, — покровительствовали домашнему очагу, способствовали рождению и здоровью детей. Изображения духов хранили в мешке или берестяном коробе на печи или под крышей амбара и не реже одного раза в год угощали салом и маслом. Когда девушка выходила замуж, она получала их от своей матери и привозила в дом мужа.

Особое место среди домашних духов занимала Умай – покровительница детей до трёх лет. По представлениям шаманистов, она жила одновременно и на небе, и на земле. Умай могла быть доброй – Умай-иче и злой – Кара-Умай. Умай-иче оберегала детей от болезней, а Кара-Умай, наоборот, насылала на них болезни и смерть. Символами Умай-иче и детскими оберегами были повешенные над колыбелью маленький лук со стрелой.

Аборигены Притомья обладали богатым фольклором, включающим в себя былины, сказки, охотничьи рассказы и легенды, предания, песни и танцы, поговорки, пословицы и загадки. Названия месяцев лунного календаря отражали хозяйственные занятия: «месяц охоты на марала», «месяц сбора кандыка», «месяц обработки пашни» и т.д.

Вопросы и задания

- Расскажите о развитии православия в нашем крае в XVIII в.

- В чём заключались особенности мировоззрения русских крестьян и чем это можно объяснить?

- Назовите главные народные праздники.

- Почему сибиряки любили кулачные бои, конные бега, катания на лыжах и санках, игры, сказки и песни?

- Как на протяжении XVIII в. шло развитие грамотности и образования?

- Почему первое в нашем крае малое двухклассное народное училище в Кузнецке было закрыто всего через несколько лет?

- Если бы вы учились в то время, то какие предметы и почему бы вы изучали?

- Что собой представляли мировоззрение и фольклор аборигенов Притомья?

- Кто такие Ульгень, Эрлик и Умай? Расскажите об одном из них.

- Почему в параграфах даны двойные даты?

- Объясните новые термины в тексте параграфа.

Иллюстрации

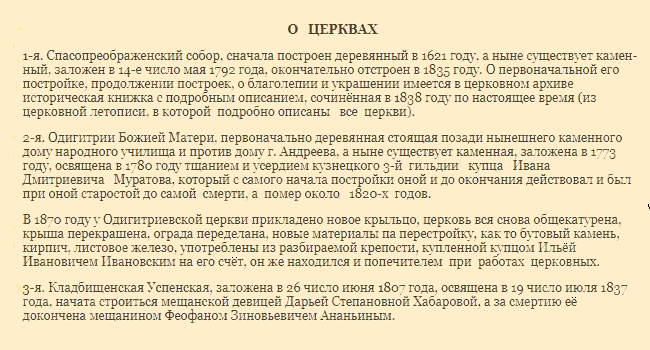

Титульный лист с сообщением из Кузнецка об отражении набега калмыков. 1709 г.

Источник: Памятники Сибирской истории

Источник: Памятники Сибирской истории

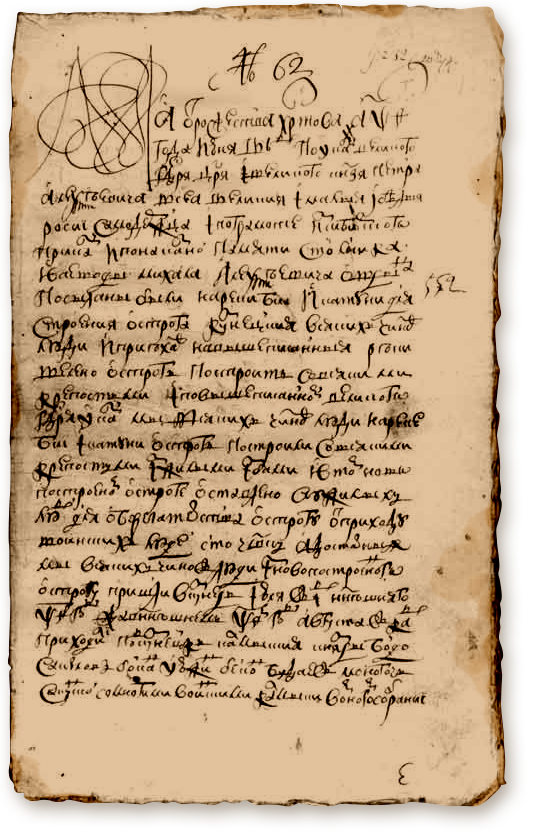

Книга «Апостол». Россия. Середина XVIII в. Дар И.Д. Одновал.

КП 2487.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

КП 2487.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

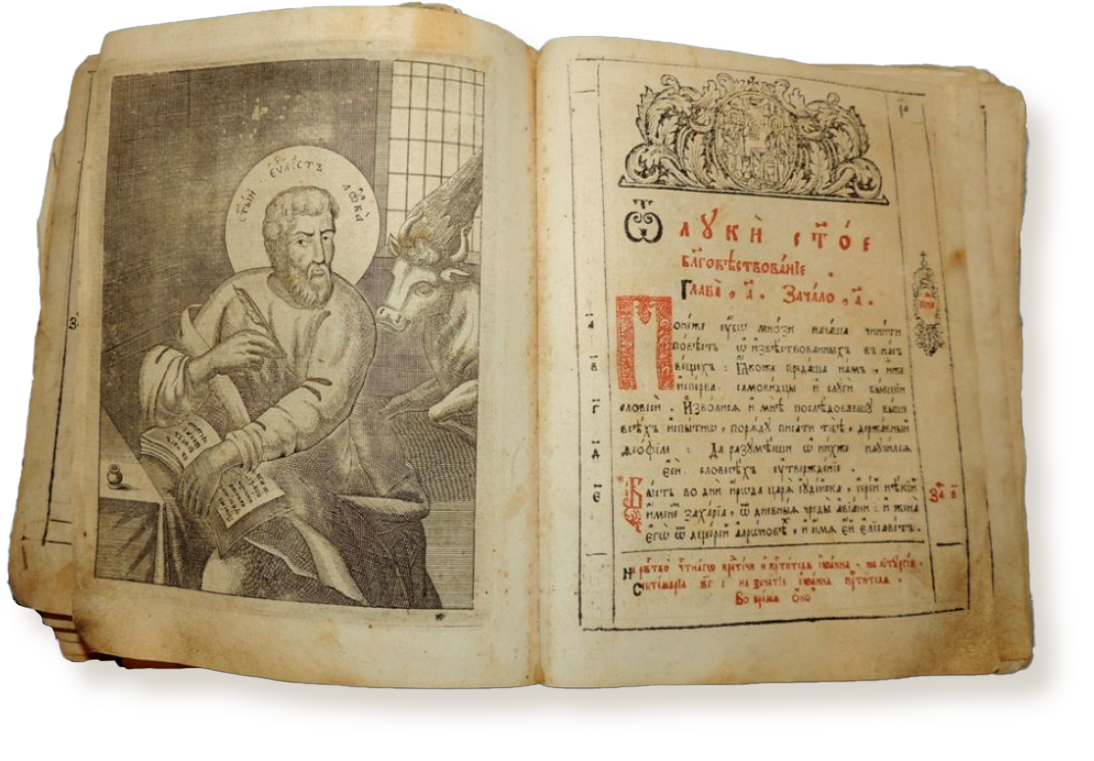

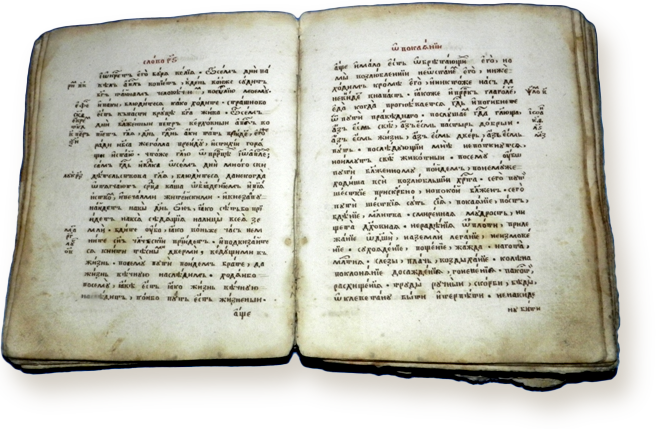

Книга «Каноник». 1789 г.

Номер в Госкаталоге: 14398124.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Номер в Госкаталоге: 14398124.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Жития святых. Рукопись, полуустав. Конец XVIII — начало XIX в.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крест нательный четырёхконечный. XVII–XVIII вв. Медь.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Культовый предмет онгон. Фигурка в виде деревянной антропоморфной фигуры.

Номер в Госкаталоге: 25211726.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Номер в Госкаталоге: 25211726.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Андрей Ханов. Хан-соболь стережёт богатства Эрлика.

Номер в Госкаталоге: 7653054.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Номер в Госкаталоге: 7653054.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»