§ 16.

Русская сибирская семья

Русское население Сибири, в том числе Притомья, осваивая новые земли, нуждалось в прочном семейном быте. Но первоначально большинство служилых людей, пашенных крестьян, промышленных и гулящих людей были холосты или жили по нескольку лет вдали от своих семей, оставшихся в европейской части России. Это было связано с постоянной военной опасностью со стороны кочевников, разъездами и походами казаков, промыслом охотничьих артелей, насильственным прикреплением к государевой пашне гулящих людей и ссыльных.

Неустроенность семейного быта вызывала в XVII – начале XVIII в. большие проблемы, о чём свидетельствуют многочисленные челобитные, посланные на имя царя в Сибирский приказ: «Все мы людишки одинокие и холостые. Как, государь, с твоей государевой пашни придём – хлебы печём, и ести варим, и толчём, и мелем сами. Опочиву нет ни на мал час! А кабы, государь, у нас, сирот твоих, жёнушки были, мы бы хотя избной работы не знали. Милосердный государь царь, смилуйся, пожалуй нас, сирот твоих бедных, своим царским денежным жалованьем на платьишко и на обувь, и вели, государь, нам прислати жёночек, на ком женитися». Томские и кузнецкие казаки не раз в челобитных слёзно умоляли разрешить им забрать в Сибирь своих «законно венчанных жён, с коими не виделись много лет» или, возвращаясь из Москвы по делам службы, сговаривались с вдовами и девицами ехать с ними. Нехватка женщин заставляла служилых людей, отправлявшихся в поход, из которого они могли и не вернуться, доверять жён своим товарищам. Широко было распространено умыкание или удержание чужих жён, женитьба на захваченных в плен или крещёных аборигенках.

К середине XVIII в. соотношение мужского и женского населения среди русских старожилов выровнялось, но диспропорция оставалась. В XIX в. из-за возросшего притока ссыльных мужчин опять стало больше, чем женщин.

Первоначально среди русских крестьян преобладали малые семьи, состоявшие из родителей с детьми или без них. В них было от одного до трёх мужчин, что затрудняло ведение сельского хозяйства. Крестьяне стали привозить из «Рассеи» братьев с семьями, своих родителей и родителей жён, дядей и племянников. Это привело к складыванию больших неразделённых семей, которые были не редкостью и позднее, в XIX в. Родственники предпочитали вести общее хозяйство и совместно отрабатывать повинности. Если в такой семье главой был старший в роду дед или отец, то такая семья называлась «отцовской», если совместно проживали семьи братьев или родственников, то такая семья считалась «брацкой». Со второй половины XVIII в. неразделённая семья включала до 30 человек, по 7–10 мужчин в каждой.

Права и обязанности всех членов семьи закреплялись и определялись традициями. Главой большой неразделённой семьи был отец-«большак». Все женщины семьи, в том числе и жёны сыновей, дети подчинялись матери («большухе»). При немощи она могла передать старшинство («большину») одной из своих невесток полностью или частично. Отец («большак») обеспечивал материальное благополучие семьи – организовывал все сельскохозяйственные работы, накопление и распределение имущества, взаимодействие с властью, общиной, мать («большуха») была хозяйкой в доме. Она организовывала и вела домашнее хозяйство, обеспечивала взаимодействие внутри семьи. У родителей был непререкаемый авторитет и значительная власть над детьми, и это воспринималось как норма взаимоотношений между членами семьи.

В старожильческих крестьянских семьях женщина занимала заметное место, её честь и достоинство защищались семьёй, мужу предписывалось уважительно относиться к жене, он не имел права применять к ней физическую силу. Любой мужчина-

старожил не допускал обиды женщин своей семьи и всячески их защищал.

В сибирских деревнях во время праздников и поминок женщины играли ведущую роль, а их организация входила в обязанности женщин-большух. В эти дни семья собиралась вместе. Если изба была тесной, то женщины сидели, а мужчины – стояли.

Лучшими качествами, которые ценились в жёнах, были трудолюбие, чистоплотность, опрятность, умение быстро справляться с работой, поддерживать мир в семье.

В конце XVIII – начале XIX в. начинается постепенное выделение семей сыновей и племянников из больших отцовских семей. Разделение семей происходило в соответствии со строго установленными традициями и ритуалами. В семье желающего отделиться сына все домочадцы собирались вокруг стола, на котором размещались коврига хлеба, солонка и свеча. Некоторое время они сидели молча, затем отец-большак отрезал ломоть хлеба и передавал его сыну. Этот ломоть сын забирал в свой дом. Такой ритуал символизировал раздел хозяйства и появление нового домохозяйства. При этом семейные связи разделённых семей по-прежнему сохранялись. Родственники помогали друг другу при сельскохозяйственных работах, отмечали праздники, провожали усопших в последний путь.

При разделении семьи все сыновья, как правило, получали равные доли, но если один из них «в труде заслужил право достойного домохозяина», а его братья «шлялись по разным селениям как бездомные», преимущество отдавалось первому. В крестьянских старожильческих семьях при их разделе равные права имели и «законнорождённые», и приёмные, и «незаконнорождённые» дети. Свою долю получали и дочери.

Прародителями большинства старожильческих семей стали первые засельщики края. Браки заключались, как правило, внутри волости, между представителями двух-трёх соседних деревень. Соседи обычно хорошо знали друг друга. Родители договаривались между собой о браке детей, но старались учитывать и интересы молодых.

В XVII – начале XVIII в. большинство мужчин женилось в среднем в 35 лет, позднее их возраст вступления в брак снизился до 16–17 лет. Девушек выдавали замуж значительно позже, поэтому в то время было много семей, где жена была старше своего мужа. Семье и невесте необходимо было приготовить приданое, которое определяло уровень достатка в семье и трудолюбие девушки. Девочка начинала его готовить с малого возраста, училась прясть, ткать, шить, вышивать. В приданое включали одежду, украшения, полотенца, скатерти, посуду, ткани. В семье мужа жена должна была «почитать мужа, свёкра и свекровь, не лениться, работать и жить честно». Если брак заключался по обоюдному согласию семей, родители благословляли своих детей. Брак освящался в церкви по православному обряду с записью в метрической книге. В старообрядческих деревнях часты были невенчанные браки, так как браки старообрядцев церковью не освящались. Практически отсутствовали у сибиряков и разводы. После смерти супруга можно было вступать в новый брак. Не единичны были вторые, и даже третьи браки.

Для старожилов Сибири были характерны высокая продолжительность жизни и рождаемость. Семьи с семью и более детьми не являлись редкостью. Семья без детей считалась «обиженной Богом». Такие семьи часто брали на воспитание сирот или детей из многодетных семей родственников.

Важную роль играли родственные отношения. Даже в третьем-пятом поколениях потомки продолжали поддерживать тесные связи и помогать друг другу. Родственники совместно поднимали целину и распахивали пашню, собирались на общих праздниках, встречались в «съезжие праздники», на свадьбах и крестинах, на проводах в рекруты и похоронах.

Для обозначения родственных связей использовались традиционные для России термины: свёкор и свекровь – родители мужа; тесть и тёща – родители жены; сват, сватья – родители супругов по отношению друг к другу; сноха – жена сына по отношению к свёкру; невестка – жена сына для его матери и по отношению ко всем родственникам мужа; зять – муж дочери, сестры, золовки; свояки – мужья сестёр по отношению друг к другу; свояченицы – жёны братьев по отношению друг к другу; деверь – брат мужа; золовка – сестра мужа; шурин – родной брат жены; ятровица – сестра жены; кум и кума – крёстные отец и мать по отношению к родителям окрещённого и по отношению друг к другу; крестник – крёстный сын; побратим – названный брат; сводные братья – родные дети мужа и жены, сведённые вместе при создании новой семьи, а также двоюродные и троюродные братья; единокровные братья – родные сыновья одного отца от разных матерей; единоутробные братья – родные сыновья матери от разных отцов.

Важнейшая функция семьи – воспитание подрастающего поколения – обеспечивалась в сибирской – старожильческой семье нравственными ценностями народной педагогики. Воспитание ребёнка включало в себя семейно-родственное, общественное воспитание и самовоспитание.

Крестьяне-старожилы считали, что молодые родители ещё не созрели для воспитания своих детей. Поэтому внуков и внучек в первую очередь воспитывали дедушки и бабушки, а затем уже мать и отец, старшие братья и сёстры. Все дети большой неразделённой семьи воспитывались вместе, помогая друг другу и родителям.

Сразу же после рождения ребёнка бабка-повитуха давала ему нравственное напутствие: «Не будь крикливым, не будь ревнивым, будь умным, будь угомонным, не будь жадным, будь аушным». В первый же год жизни делали всё, чтобы сохранить и укрепить здоровье малыша. Ему правили головку, вправляли врождённые вывихи и грыжу, закаливали. Трёх-пятилетние дети, не боясь сибирского мороза, босиком выбегали на улицу и валялись в снегу. Большую роль в укреплении детского здоровья играла баня.

Дедушки и бабушки уважительно относились к внукам, часто шутливо именовали их по имени-отчеству, спрашивали совета, беседовали на серьёзные темы.

С малых лет в детях воспитывалось уважение к традициям семьи и русского народа, к христианству, к крестьянскому труду. С первых лет жизни формировались представления о добре и зле, понятии греха. Ребёнок знал, что если он согрешит, то обязательно произойдёт несчастье: заболеют родители, скотина, придёт непогода. Сказки, былины, песни и поговорки, которые ребёнок слышал от старших членов семьи, восхваляли смелость и трудолюбие. Детские игры, считалки развивали в нём необходимые во взрослой жизни качества. Подрастая, ребёнок незаметно овладевал традиционным набором умений и навыков, соответствующих его возрасту, силам и здоровью. Ему постепенно прививалась серьёзность и чувство ответственности.

До 6–7 лет мальчики и девочки воспитывались вместе, без различия в занятиях и поручениях. Вместе с дедушкой и бабушкой они следили за порядком в доме и на подворье, самостоятельно ухаживали за домашней птицей.

Подрастая, мальчики и девочки всё больше и больше принимали участие в жизни семьи, постигая азы мужских или женских умений и навыков. Они собирали ягоды и грибы, учились распознавать травы, пригоняли с речки гусей, загоняли во двор возвращавшийся с пастбища скот. С девяти лет мальчики стерегли лошадей и ловили рыбу.

К 10–11 годам круг мужских и женских занятий определялся более точно.

В 11 лет мальчики ездили верхом на лошади, работали на бороне во время сева, перенимали навыки земледелия, плотницкого и сапожного мастерства. 11–летние девочки выполняли все посильные виды женской работы по дому и на подворье, обрабатывали пряжу, пряли на прялке и самопрялке.

С 14 лет мальчики-подростки учились пахать, работали на покосе, самостоятельно водили лошадей в «ночное». Четырнадцатилетние девочки умели вышивать, вымачивать холсты, шить рубахи, доить коров и ухаживать за скотом. Вместе с матерью и старшими сёстрами пропалывали грядки в огороде, жали серпом и вязали снопы во время уборки хлеба. К 15 годам девушки ткали на кроснах и начинали готовить приданое к свадьбе, а с 16 лет – участвовали во всех работах на покосе, обрабатывали лён и коноплю.

С 17 лет юноша выполнял все виды сельскохозяйственных работ: косил сено, ставил копны, полностью управлялся с конём, ремонтировал упряжь. Он получал свой земельный надел – 15 десятин и совместно с родственниками обрабатывал пашню. Юноша становился «женихом» и мог участвовать в деревенских сходках. К 17–18 годам девушка становилась полноправной работницей в доме. Она выполняла все работы на поле, знала все сорта холста, умела шить одежду. В то же время девушек старались не учить варить и печь в своём доме, так как жена не может нести традиции своего дома в дом мужа, а должна научиться этому у будущей свекрови.

Дети с раннего возраста усваивали сотни выражений, слов, поговорок и присказок, которые формулировали правила поведения, одобряли или порицали те или иные действия.

Воспитание и самовоспитание детей шло во время игр и времяпрепровождения со сверстниками, братьями и сёстрами. В играх «обыгрывались» многие стороны взрослой жизни, были свои правила и запреты. Чтобы не прослыть «неумёхой», «бессовестным», «непутёвым» или «ябедой» и не быть изгнанным из игры, ребёнок должен был следовать высоким этико-нравственным нормам сибиряков-старожилов.

Наиболее порицаемым в обществе было нескромное («разбитное»), грубое поведение. Постыдным также считалось: грубить («зубатить»), браниться («лаяться»), ворчать («бухтеть»), сплетничать («чмутить»), громко бестолково кричать («хайлать»), быть всегда чем-то недовольным («фырчать»), обманывать («мухлевать»), без спросу брать чужое («пакостить») и делать неприятности («изгаляться»).

Сельское общество зорко следило за воспитанием детей, подавало пример традиционного поведения и осуждало нарушения. Любой взрослый мог сделать замечание и пожурить ребёнка за проступок. Об этом сразу же становилось известно родителям. Семья, не желая падения своего авторитета в обществе, за проступки строго наказывала сына или дочь. Честь рода ставилась на первое место. «Не позорь рода-племени своего, предков своих!» – внушалось ребёнку с раннего детства.

Вопросы и задания

- Составьте план параграфа.

- Какие проблемы, связанные с семьёй и семейным бытом, и почему возникли у первых русских поселенцев в Сибири?

- Как они решались?

- Почему даже в XIX в. в Сибири сохранялась диспропорция в соотношении женщин и мужчин?

- Какие два вида семьи существовали в Сибири? Какой из них был предпочтительнее и почему?

- Почему права и обязанности членов семьи были строго определены, а родители имели большую власть над детьми?

- Чем можно объяснить, что в семьях сибирских старожилов женщины занимали более важное положение, чем в семьях крестьян европейской части России?

- Как заключались браки?

- Почему бездетная семья считалась «обиженной Богом»?

- Как воспитывали детей в крестьянских старожильческих семьях?

- Что вы знаете о своих предках из XVIII в.? Жили ли они в то время на территории Сибири и нашего края?

- Объясните термины в тексте параграфа.

Работа с источниками

Проанализируйте ситуацию и сделайте все возможные выводы.

16 сентября 1705 г. в Томске был оглашён указ Петра I об обязательном бритье бород и ношении европейской одежды. Многие служилые и посадские люди наотрез отказались его выполнить, а некоторые сбежали в леса и в степь. Томская приказная изба провела тщательное расследование, составила многочисленные списки недовольных и вместе с их объяснительными, отправила отчёт в Москву. Царским указом всех тех, кто отказывался брить бороды и носить европейскую одежду, обложили высоким денежным налогом, но и тогда томичи предпочли заплатить деньги, чтобы сохранить бороды и русскую одежду. 21 апреля 1706 г. в Томск пришёл новый указ Петра Великого, которым он разрешил сибирякам носить русскую одежду и не брить бороды. Многие томичи тут же обратились в воеводскую канцелярию и получили назад ранее уплаченные за бороды деньги.

Иллюстрации

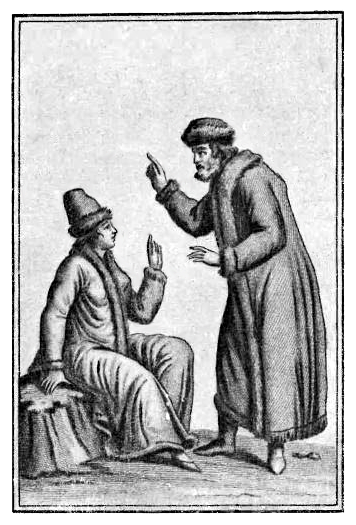

Жители Сибири.

Гравюра начала XVIII в.

Источник: Собрание Государственного исторического музея в Москве

Гравюра начала XVIII в.

Источник: Собрание Государственного исторического музея в Москве

Самопрялка. Веретёна.

Из экспозиции музея «Археология, этнография и экология Южной Сибири» Кемеровского государственного университета.

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Южной Сибири» КемГУ

Из экспозиции музея «Археология, этнография и экология Южной Сибири» Кемеровского государственного университета.

Источник: Музей «Археология, этнография и экология Южной Сибири» КемГУ

Самовары. Конец XIX в.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»