§25-26.

Кузбасс в начале ХХ века

Социально-экономическое развитие края. В начале ХХ в. Томская губерния, включавшая в свой состав территорию современной Кемеровской области, оставалась отсталой аграрной окраиной Российской империи. Большинство её населения составляли крестьяне. Из 1 927 932 жителей губернии в 1901 г. в городах проживало только 135 100 человек. Средняя плотность населения не превышала 2,5 человека на квадратную версту. Сохранявшиеся примитивные способы обработки земли приводили к регулярным неурожаям. На рубеже веков губернию охватил сильнейший неурожай, заставивший крестьян резко сократить посевные площади, а правительство — организовать ввоз хлеба в Сибирь, чтобы не допустить голода.

Слабо была развита социальная инфраструктура. Крайне низкими были уровни грамотности и медицинского обслуживания населения, особенно в сельской местности. В 1903 г. на одного деревенского врача приходилось от 10 980 до 72 320 пациентов, проживавших в радиусе от 71 до 172 вёрст, а на каждую сельскую начальную школу – 28,6 ученика. Большинство детей в школе вообще никогда не училось.

В то же время шло развитие капиталистических отношений, особенно вдоль Транссибирской магистрали. Традиционная для Алтая и Кузбасса кабинетская промышленность всё больше и больше проигрывала конкуренцию частным предприятиям, основные капиталовложения которых были направлены в золотодобывающую и угольную промышленность.

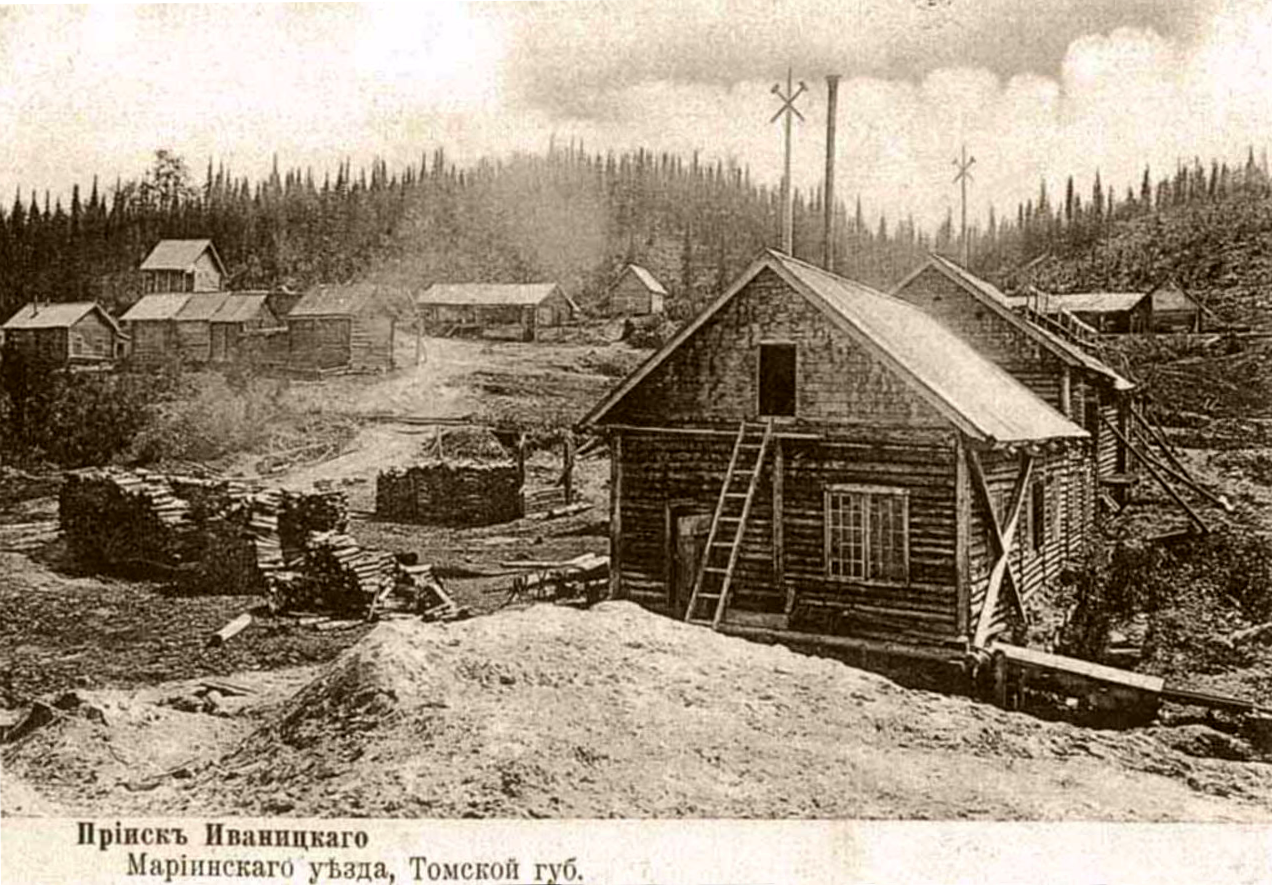

В начале ХХ в. возникали первые акционерные общества с привлечением иностранного капитала. В 1901 г. многие золотопромышленники Кузбасса вошли в акционерное общество «Драга» с уставным капиталом в 500 000 рублей. Главными акционерами компании стали Н.В. Асташев, А.А. Баландин, братья Кузнецовы и Родюковы, П.К. Гудков, А.А. Савиных, В.П. Усков и И.А. Хейн. В мае 1903 г. было образовано «Берекульское золотопромышленное общество».

Золотые запасы Сибири и Притомья привлекли к себе внимание иностранных предпринимателей. Первым из них стал американец Дайтли (Даниил Францевич) Китинг. Более двадцати лет он скупал золотоносные участки в Мариинской тайге, а в 1901 г. основал в Лондоне английское «Сибирское золотопромышленное общество» с капиталом в 2 млн рублей.

Активно скупали золотоносные участки Мариинской тайги также гражданин Франции Альфред Лео Симон, австрийские и германские подданные Карл Генрих Лисснер, Георг Лебрехт Конрад Рюхард, Гуго Маврикиевич Марк, Георгий Дмитриевич Браун. Немецкое акционерное общество «Boray» за 600 000 рублей приобрело богатые месторождения россыпного и рудного золота в долине реки Кия.

Только в 1907 г. было образовано 25 золотодобывающих компаний с иностранным капиталом. Американские, английские, бельгийские, голландские, немецкие и французские капиталисты активно участвовали в деятельность акционерных обществ. Главной их целью являлось получение прибыли от добычи сибирского золота и спекуляций на Лондонской бирже акциями русских золотопромышленных предприятий.

Наряду с золотодобывающей развивалась и угольная промышленность. Помимо расширяющихся Бачатских, Анжерских, Судженских и Кольчугинских копей, стали открываться новые угольные шахты с горняцкими посёлками возле них. 28 августа (10 сентября) 1907 г. управляющим Кольчугинскими копями Николаем Семёновичем Вьюковым, горным инженером Александром Александровичем Жарковым и штейгером Виктором Афанасьевичем Шалковым была заложена первая шахта Кемеровского рудника.

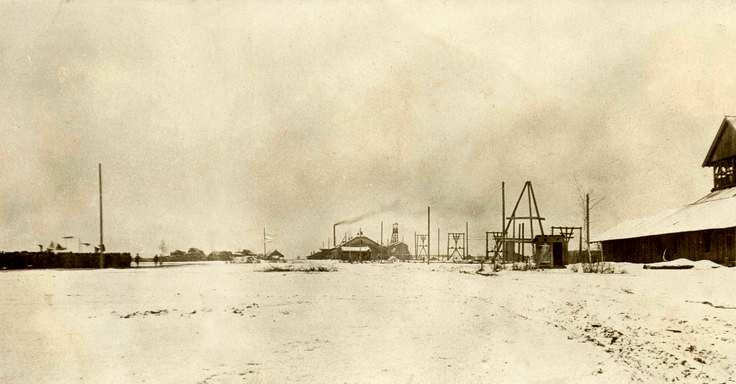

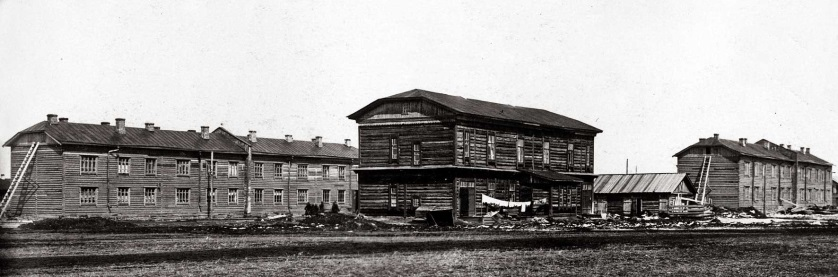

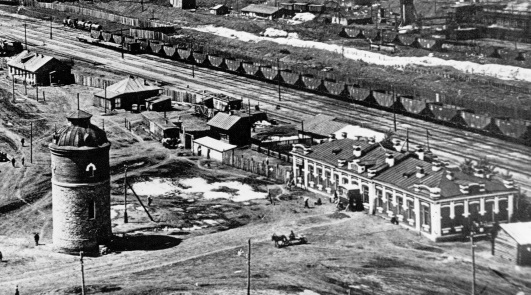

Здание механических мастерских Кемеровского рудника.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Обрабатывающая промышленность была представлена небольшими заводами. На рубеже веков в Кузнецке насчитывалось 15 предприятий, а в Мариинске – 86.

Станции Транссибирской магистрали, золотые прииски и угольные копи стали местами формирования рабочего класса в Кузбассе, который в начале ХХ в. активно боролся за свои права, чем воспользовались революционеры. Первый рабочий кружок возник в 1900 г. на станции Тайга. Под влиянием помощника начальника паровозного депо Глеба Максимилиановича Кржижановского он вскоре превратился в социал-демократическую группу, установившую тесные контакты с Сибирским социал-демократическим союзом.

Кузбасс и кузбассовцы во время Русско-японской войны. Русско-японская война, начавшаяся нападением японцев на Порт-Артур и русские корабли в Чемульпо, первоначально вызвала рост патриотизма в России и в нашем крае. 1 (14) февраля 1904 г. в Томске и во всех городах губернии прошли шумные манифестации в поддержку провительства. Манифестанты качали офицеров на руках и приветствовали солдат.Кузбассовцы – герои Русско-японской войны.

2 (15) февраля 1904 г. началась массовая мобилизация войск Сибирского военного округа. Призываемым нижним чинам давалось трое суток на устройство домашних дел, офицерам – двое суток на устройство домашних дел и трое суток на экипировку. Все мобилизованные получали военно-подъёмные деньги и походные порционы на питание. Штаб-офицерам полагалось по 150 рублей подъёмных и 3 рубля порционных, обер-офицерам – по 100 и 2 рубля, остальным чинам – по 50 рублей и 50 копеек соответственно. Призванные на военную службу чиновники и служащие сохраняли за собой жалованье и казённые квартиры. Жёнам мобилизованных выдавались удостоверения, гарантировавшие им получение денежных пособий.

В начале войны было мобилизовано более 150 тыс. сибиряков, каждый четвёртый из них был жителем Томской губернии. Из числа мобилизованных сибиряков был создан 4-й Сибирский армейский корпус, в состав которого вошёл 8-й пехотный Томский сибирский полк 2-й Сибирской пехотной дивизии. Солдаты и офицеры отправлялись в Маньчжурию в надежде на скорую победу. «Едем, братцы, к Порт-Артуру, чтоб содрать с японца шкуру!»

Местное население приветствовало следующие по Транссибирской магистрали военные эшелоны и оказывало им всяческую поддержку. В Мариинске, на станции Тайга и в других местах стоянок эшелонов на средства жителей было организовано для солдат чайное довольствие с хлебом.

Полки 4-го Сибирского корпуса прекрасно показали себя в боях с японцами под Дашичао, Хайченом и Ляояном. Несмотря на большие потери, сибирские стрелки ни разу не были разбиты врагами и не отступили с поля сражения.

Сибиряки-кузбассовцы также героически сражались на море и при обороне Порт-Артура.

Участником боя крейсера «Варяг» с японской эскадрой 27 января (9 февраля) 1904 г. у Чемульпо стал наш земляк, матрос канонерской лодки «Кореец» Иван Павлович Сырельников.

26 февраля (10 марта) 1904 г. в разгар боя миноносца «Стерегущий» с четырьмя японскими кораблями отличился матрос Василий Николаевич Новиков. Чтобы не допустить захвата корабля врагом, он открыл кингстоны и затопил миноносец. За свой подвиг Новиков был награждён Георгиевским крестом 2-й степени, а позже император Николай II пожаловал ему Георгиевский крест 1-й степени.

Во время ночного боя 19–20 апреля (2–3 мая) 1904 г. с японскими брандерами у Порт-Артура старший фейерверкер крепостной артиллерии Кузьма Родионович Барсуков метким огнём вынудил японские корабли выброситься на берег. За это он был награждён Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней.

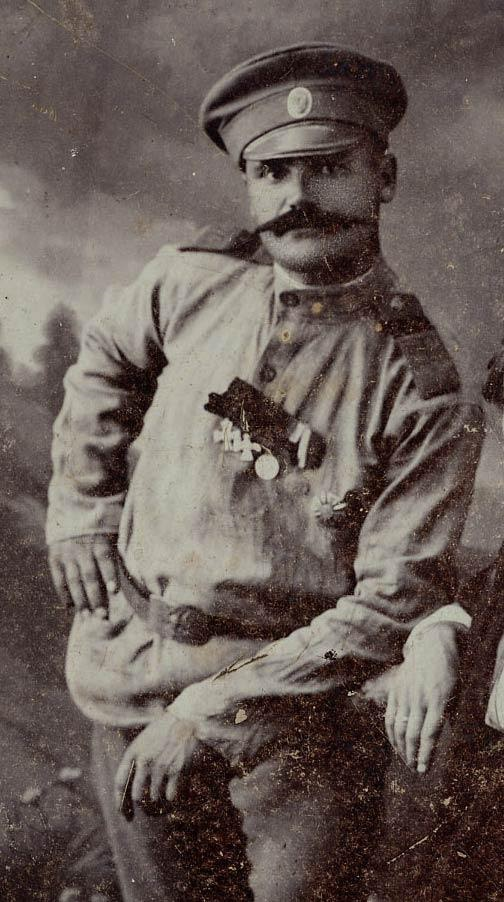

Наш земляк, солдат 27-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Дмитрий Степанович Труфанов много раз отличился при обороне Порт-Артура, за что был произведён в унтер-офицеры и награждён Георгиевскими крестами трёх степеней (4-й, 3-й, 2-й) в начале Первой мировой войны Д.С. Труфанов получил Георгиевский крест 1-й степени.

Отличился при обороне Порт-Артура и матрос броненосца «Ретвизан» Гавриил Алексеевич Степанов. Подвиги нашего земляка были отмечены тремя Георгиевскими крестами и медалью.

В разгар Цусимского боя 14 (27) мая 1905 г. был тяжело ранен комендор броненосца «Орёл» Сидор Яковлевич Чечиков, но не покинул орудие и вёл огонь по врагу, пока не потерял сознание. Восемь месяцев он провёл в японском плену и вернулся в Россию в начале 1906 г. За мужество и храбрость Чечиков был награждён Георгиевским крестом и медалями.

Многие сибиряки с воодушевлением откликнулись на призыв властей «встать на защиту Родины и послужить личным трудом и пожертвованиями на помощь больным и раненым воинам». Уже 4 (17) февраля 1904 г. служащие Томского городского общественного управления предложили удержать из своего жалованья 1% в денежный фонд «В поддержку детей нижних чинов, ушедших на войну с Японией». Общество Красного Креста Томской губернии организовало сборы пожертвований для фронтовиков в волостных правлениях, церковных приходах и на железной дороге. Проводились благотворительные концерты. Крестьяне жертвовали сухари. Дамские комитеты собирали и отправляли на Маньчжурский фронт посылки с вещами. Только 1 (14) августа 1904 г. было отправлено пять тюков одежды, включавших 382 рубахи, 257 кальсон и 154 пары портянок для воинов 8-го пехотного Томского сибирского полка.

Большую помощь кузбассовцы оказывали раненым и больным солдатам, поступавшим в Мариинский госпиталь. Когда 28 марта (10 апреля) 1905 г. в нём не хватило места для вновь доставленных 100 раненых, тридцать мариинских семей разместили их у себя дома.

В губернии сложилась система семейного попечительства. Уездные комитеты опекали родственников фронтовиков. Помощь оказывали с учётом имущественного положения и количественного состава, а также политической благонадёжности семьи. Дети-сироты имели возможность получить тёплую одежду, дополнительные выплаты, бесплатное питание и образование.

Война вызвала огромные трудности. Призыв большого числа мужчин в армию привёл к разорению крестьянских хозяйств. В деревнях оставшиеся без кормильцев семьи объединялись для совместного ведения хозяйства, но часть пашен осталась необработанной. Не смогли собрать и созревший урожай с оставшихся бесхозными полей.

Начался рост цен. Война способствовала распространению инфекций, спекуляции, безработицы и обнищанию населения. На этом фоне «скверные новости» о неудачах русской армии в Маньчжурии привели к росту антиправительственных настроений и распространению революционных идей.

Кузбасс во время Первой российской революции. События 9 (22) января 1905 г. вызвали возмущение по всей России, в том числе в Притомье. Инициаторами забастовочного движения в нашем крае стали железнодорожники станции Тайга. 12 (25) января 1905 г. они провели митинг солидарности с рабочими Санкт-Петербурга, на котором осудили действия царского правительства. 14 (27) января 1905 г. на станции были распространены листовки Томского комитета РСДРП, содержавшие призыв к революционной борьбе с самодержавием. А 27 января (9 февраля) 1905 г. тайгинские рабочие провели однодневную политическую забастовку.

Находясь под влиянием социал-демократов, тайгинцы пытались распространить его на другие железнодорожные станции нашего края и выдвигали требования с учётом интересов рабочих. Главными требованиями были: повысить подённую плату на 30 %, предоставить квартиры и обмундирование нуждающимся, оплачивать время болезни, открыть на больших станциях школы и разрешить собрания рабочих по вопросам труда и быта.

Весной 1905 г. произошли выступления рабочих в Мариинске, на Анжерских и Судженских копях. Летом 1905 г. в Мариинске возникла одна из крупнейших в Сибири организаций Партии социалистов-революционеров (эсеров), которая через Крестьянский союз попыталась распространить своё влияние на многие деревни Притомья. На Анжерских и Судженских копях действовали организации РСДРП.

На первом этапе революции эсеры и социал-демократы часто действовали сообща. И те и другие призывали к вооружённому восстанию и свержению самодержавия, вели антивоенную агитацию среди солдат, следовавших по Транссибирской магистрали.

Летом 1905 г. по призыву Сибирского союза РСДРП забастовали железнодорожники по всей Сибирской магистрали. 15–16 (28–29) августа 1905 г. состоялась стачка железнодорожников станции Тайга. Более месяца, с 3 (16) сентября по 7 (20) октября 1905 г., продолжалась стачка шахтёров Анжерских копей, в которой приняло участие 1800 горняков.

В октябре 1905 г. рабочие Транссиба приняли активное участие во Всероссийской политической стачке. 16 (29) октября 1905 г. забастовавшие рабочие станции Тайга перекрыли железнодорожную магистраль. Был создан стачечный комитет под руководством социал-демократа Иннокентия Васильевича Писарева, без разрешения которого не отправлялся ни один поезд. Пропускались только воинские эшелоны с солдатами, возвращавшимися с русско-японской войны. Почти каждый день в Тайге проходили митинги. После обнародования манифеста Николая II от 17(30) октября 1905 г. администрация станции попыталась использовать его для прекращения забастовки. Рабочие были собраны в депо для оглашения царского манифеста, но на стихийно возникшем по этому поводу митинге с речью «Ответ тайгинских рабочих монарху» выступил член РСДРП Сергей Миронович Костриков (Киров), и стачка была продолжена.

20 октября (2 ноября) 1905 г. эсеры и социал-демократы организовали в Мариинске антиправительственную демонстрацию. Забастовали анжерские шахтёры. Министерству путей сообщения и местным властям только после значительных уступок рабочим удалось добиться возобновления движения поездов через станцию Тайга с 24-го, а через Мариинск – с 26 октября (8 ноября) 1905 г.

Всеобщее недовольство в Сибири вызвал организованный томским губернатором В.Н. Азанчевским-Азанчеевым 20–22 октября (2–4 ноября) 1905 г. черносотенный погром в Томске, в результате которого было убито 66 человек и 126 ранено.

В ноябре 1905 г. забастовали горняки Судженских копей и Салаирских рудников. В Тайге прошёл I съезд рабочих и служащих Сибирской железной дороги. Важнейшими его решениями стали: требования создания профсоюза, введения 8-часового рабочего дня, пособий по болезни и беременности, равной оплаты работы мужчин и женщин, запрет труда подростков до 16 лет.

25 ноября (7 декабря) 1905 г. в Мариинске взбунтовались солдаты местной воинской команды, не получившие кормовых денег. Они разграбили лавки местных купцов и торговцев, один из которых был убит, а другой ранен.

23 декабря 1905 (5 января 1906) г. в Томской губернии было введено военное положение, которое сохранялось до 1908 г. Томский губернатор получил полномочия арестовывать и высылать за пределы губернии всех подозрительных и политически неблагонадёжных лиц, отстранять от должности чиновников, запрещать собрания, закрывать печатные издания, торговые и промышленные предприятия.

В январе 1906 г. присланный из Москвы для подавления революционного движения на Транссибирской магистрали отряд генерала А.Н. Меллер-Закомельского устроил расправу над бастующими рабочими. Только в Тайге арестовали 78 человек. В Мариинске, на станциях Анжерская и Тайга были размещены воинские части.

В 1906–1907 гг. революция события в нашем крае, как и по всей России, пошла на спад. Социал-демократы и социал-революционеры ушли в подполье и перешли к тактике распространения среди населения антиправительственных прокламаций.

В январе 1906 г. в Кузнецком уезде произошли выступления крестьян, демобилизованных солдат, вернувшихся с русско-японской войны и недовольных тем, что их жёны не получили полагающиеся правительственные пособия. Весной в Кузнецком уезде начались «лесные бунты», во время которых крестьяне самовольно рубили лес, принадлежавший Кабинету Его Императорского Величества.

В июне 1906 г. рабочие станции Тайга провели успешную двухнедельную забастовку, вынудив администрацию удовлетворить почти все свои требования. 19 ноября (2 декабря) 1906 г. произошла крупнейшая в Сибири стачка анжерских горняков, в которой приняли участие 6000 человек.

Осенью 1906 г. крестьяне Кузнецкого уезда отказались платить подати, и, чтобы усмирить «бунтарей», исполняющий обязанности начальника Томской губернии барон К.С. фон Нолькен вынужден был направить в Бачатскую и Ильинскую волости Кузнецкого уезда роту солдат.

Крупнейшими событиями последнего года революции в нашем крае стали демонстрация рабочих станции Тайга 1 (14) мая 1907 г. и массовые порубки кабинетских лесов в мае–июле 1907 г. крестьянами села Красный Яр Кузнецкого уезда.

Участие представителей от Кузбасса в деятельности российского парламента.

7 мая 1906 г. в Томске состоялось избрание выборщиков, в котором победили кандидаты конституционно-демократической партии, а 30–31 мая 1906 г. прошли выборы депутатов Государственной думы. От Томской губернии в I Государственную думу были избраны:Е.С. Ерлин, крестьянин – от волостей Кузнецкого уезда; Г.И. Ильин, крестьянин – от волостей Барнаульского уезда; А.И. Макушин, врач, общественный деятель, городской голова г. Томска; А.Г. Мягкий, крестьянин, – от волостей Змеиногорского уезда; Д.Н. Немченко, крестьянин, унтер-офицер, участник русско-японской войны – от волостей Томского уезда, М.И. Овчинников, крестьянин – от волостей Бийского уезда и Е.П. Пуртов, крестьянин, унтер-офицер, участник русско-японской войны – от волостей Каинского уезда. За исключением А.И. Макушина, все выбранные в члены Государственной думы были крестьянами, не имевшими высшего или среднего образования, но умевшими читать и писать. В ходе избирательной кампании только А.И. Макушин декларировал свою принадлежность к конституционно-демократической партии, остальные депутаты от Томской губернии вошли в эту фракцию уже в ходе работы Государственной думы. Исключением стал Е.С. Ерлин, примкнувший в Думе к «Союзу 17 октября».

Переселенческая политика. Революционные события заставили Николая II издать 19 сентября (2 октября) 1906 г. закон «О передаче кабинетских земель в Алтайском округе в распоряжение Главного управления землеустройства и земледелия для образования переселенческих участков» и пойти на масштабную аграрную реформу П.А. Столыпина.

Алтай и Кузбасс открывались для свободного переселения крестьян из Европейской России, с распространением на эту категорию мигрантов общегосударственных льгот. На юг Сибири хлынул огромный поток переселенцев, здесь оседали 48% крестьян, направлявшихся в сибирские губернии, что привело к быстрому росту численности населения Притомья.

С 1906 по 1916 г. в Томской губернии было заселено 5092 переселенческих участка. В Томском переселенческом районе насчитывался 21 подрайон водворения и устройства переселенцев, из них в Притомье располагались Томский и Кузнецкий подрайоны. Переселенческие участки создавались на пустующих землях или после межевания отрезались от владений старожильческих сельских обществ.

В 1911 г. на территории Притомья переселенческие участки были организованы и заселены в следующих волостях Томского и Кузнецкого уездов: в Варюхинской волости – 13 участков, Пачинской – 8, Литвиновской – 33, Тутальской – 22, Ильинской – 5, Бачатской – 2, Верхотомской – 11, Крапивинской – 7, Мунгатской – 2, Кондомской – 6 участков. Всего в 1911 г. в Томском подрайоне образовалось 95 переселенческих участков, а в Кузнецком – 43 участка.

Образование новых участков происходило ежегодно, и число их постоянно росло. В течение 1913 г. только в одной Верхотомской волости образовалось 12 новых поселений, среди них 7 переселенческих участков.

В целом в результате аграрной реформы начала ХХ в. численность населения Томской губернии увеличилась вдвое. Это способствовало развитию сельского хозяйства и промышленности.

Экономическое развитие края после Первой российской революции. В Кузнецком и Мариинском уездах с 1908 по 1914 г. посевные площади увеличились с 261 тыс. до 442 тыс. десятин, а общий сбор зерновых в 1914 г. достиг 30,5 млн пудов. Резко увеличилось производство сливочного масла. В 1913 г. в Кузнецком и Мариинском уездах действовало 323 небольших маслодельных завода с 507 рабочими. За год все маслозаводы произвели 127 тыс. пудов масла на 1,5 млн рублей. Славились производством масла город Мариинск, сёла Брюханово, Топки, Усть-Сосновское и Юрга.

С 1909 г. начался подъём в золотодобывающей и угольной промышленности края. Происходила постепенная механизация добычи золота. Крупные прииски Мариинской тайги оснащались электростанциями. Использовались перфораторное бурение, дробление руды на бегунных фабриках и цианирование. Золотопромышленник Е.А. Черкасов изобрёл гидравлическую установку «Водобой» для размыва золотоносных пластов, которая успешно применялась как самим Черкасовым, так и другими золотопромышленниками. К 1914 г. в Томском горном округе было добыто 640 пудов рудного золота.

Быстро развивалась угольная промышленность Кузбасса. В 1913 г., когда на шахтах Кузнецкого края было добыто 774 тыс. т угля, угольная промышленность Притомья вышла на первое место по стоимости продукции, опередив добычу золота.

Развитие промышленных предприятий привело к увеличению числа рабочих. На 1 (14) января 1914 г. из 630 890 человек населения Притомья около 60 тыс. человек составляли промышленные и железнодорожные рабочие и члены их семей, проживающие в рабочих посёлках при шахтах, станциях и приисках, которые быстро росли.

27 января (9 февраля) 1911 г. крупный железнодорожный узел – станция Тайга была преобразована в безуездный город Тайга. На тот момент в нём проживало 10 тыс. человек, были две православные церкви, католический костёл, синагога, почта и школа.

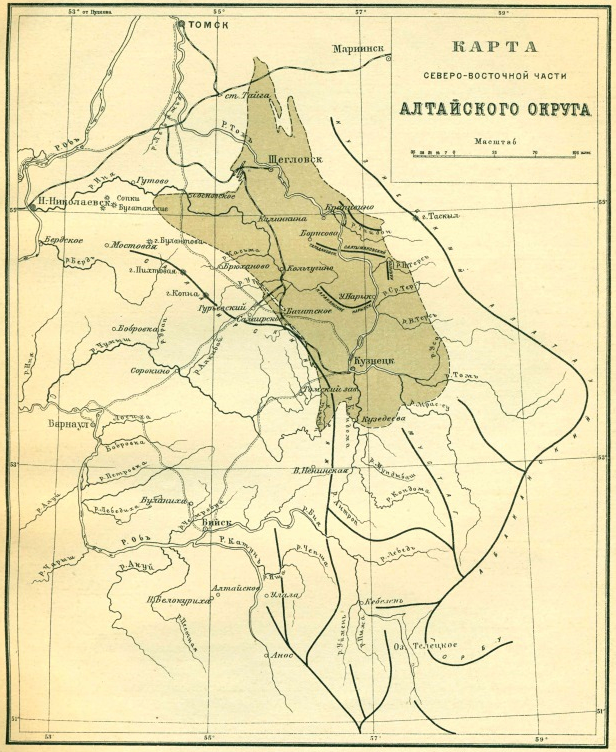

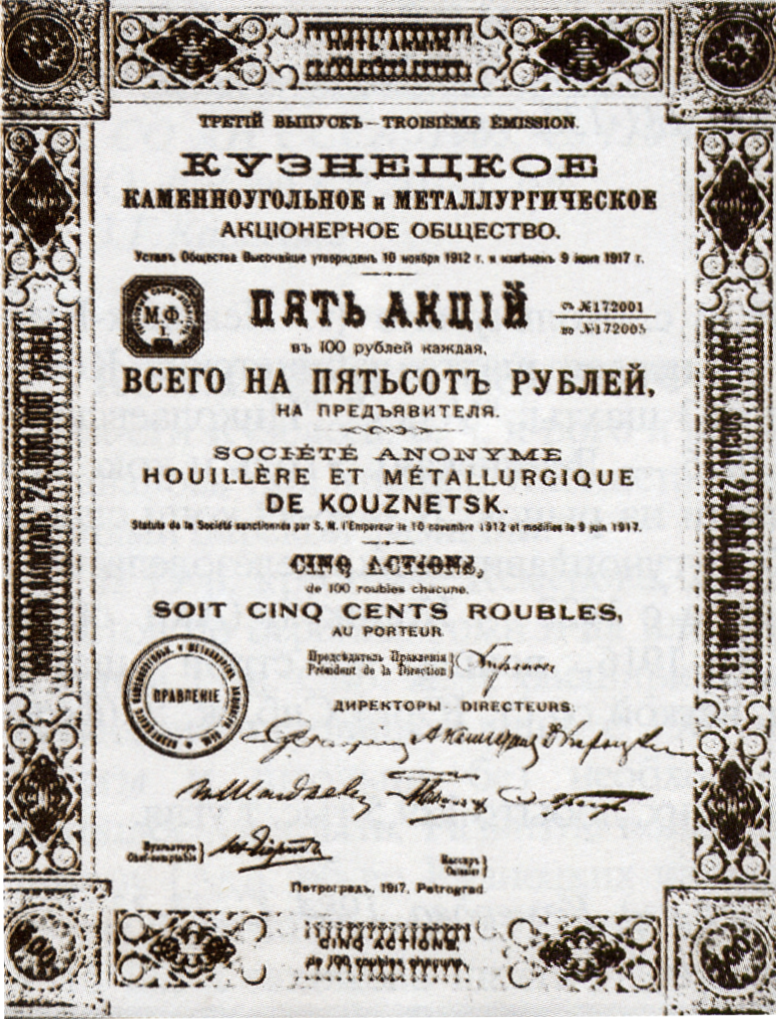

Копикуз. Крупнейшим угольным предприятием Кузбасса стало акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей «Копикуз», образованное в 1912 г.

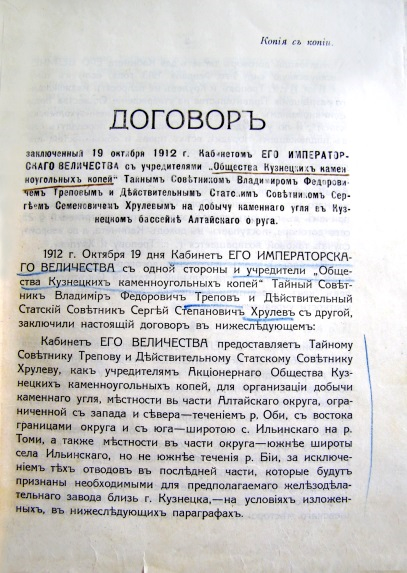

Учредителями акционерного общества были тайный советник В.Ф. Трепов и действительный тайный советник, председатель Международного коммерческого банка С.С. Хрулёв. Главными акционерами «Копикуза» стали крупные бельгийские, французские и российские банки. Директором-распорядителем «Копикуза» был назначен горный инженер Иосиф Иосифович Федорович.

«Копикуз» получил от Кабинета Его Императорского Величества на 60 лет монопольное право на разведку угольных и железорудных месторождений, строительство шахт и заводов в Алтайском горном округе на площади, в два раза превышающей территорию современной Кемеровской области. В его ведение перешли Гурьевский завод, Салаирские и Тельбесские железные рудники. За каждый пуд добытого угля «Копикуз» обязан был выплачивать Кабинету по 0,5 копейки, за каждый пуд выплавленного чугуна по – 2,5 копеек.

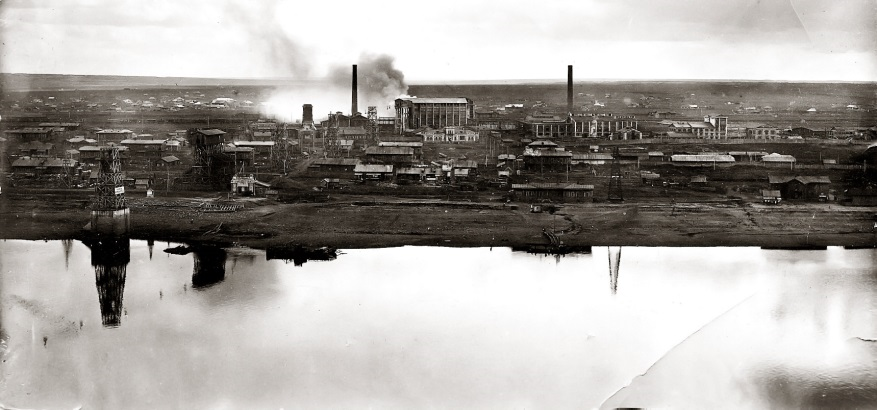

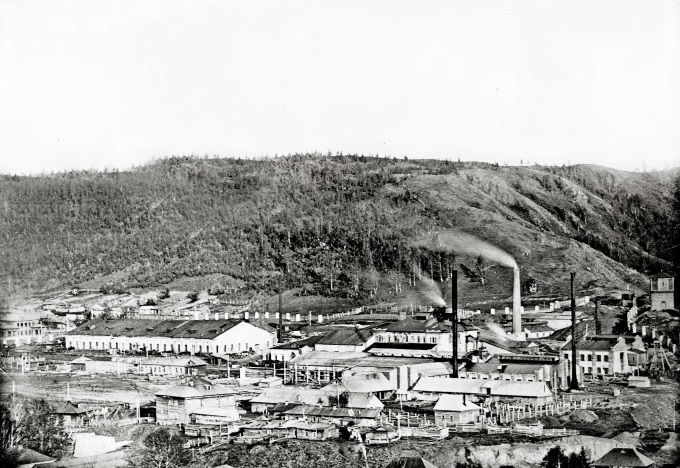

В «Копикуз» входили шахты Кемеровского и Кольчугинского рудников, строящаяся железная дорога от Юрги до Кольчугина с ответвлением к станции Кемерово и Коксохимический завод возле села Щеглово. Главная контора «Копикуза» располагалась на Кемеровском руднике. Начались усиленное строительство предприятий, расширение добычи каменного угля и широкие геологические изыскания.

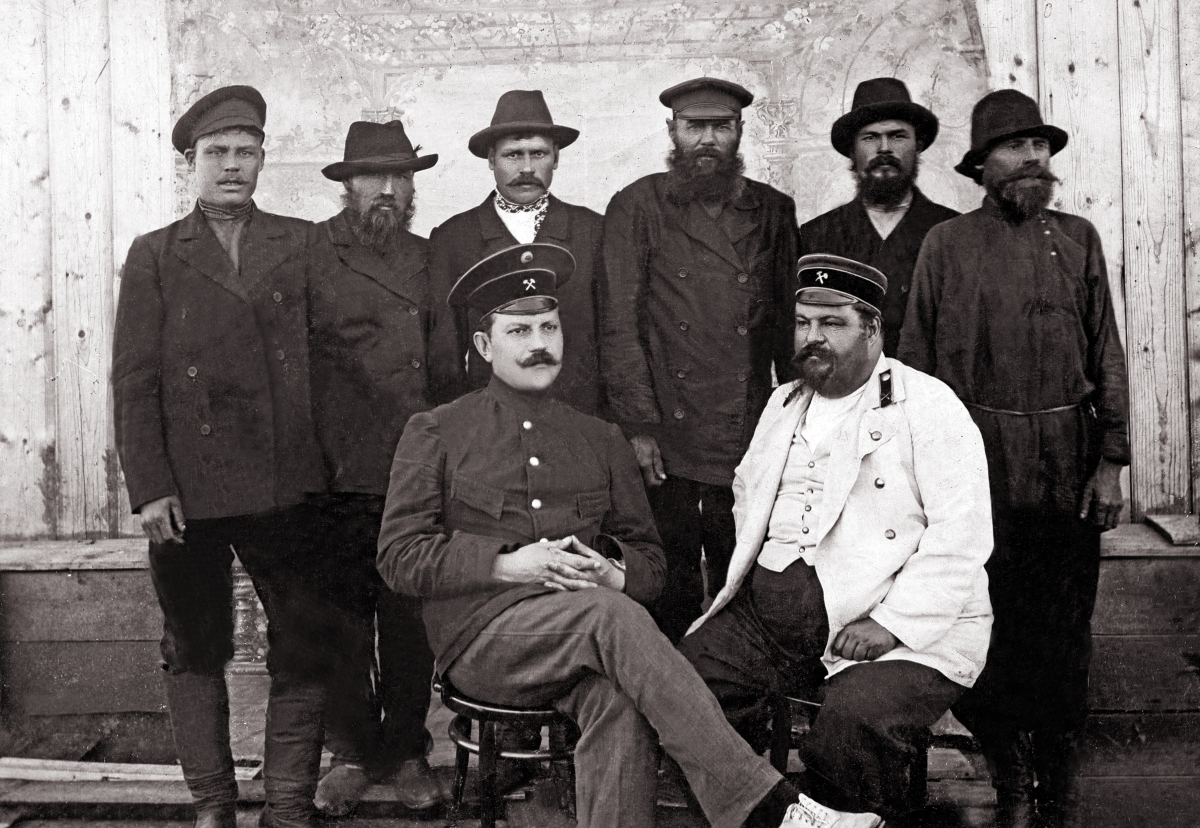

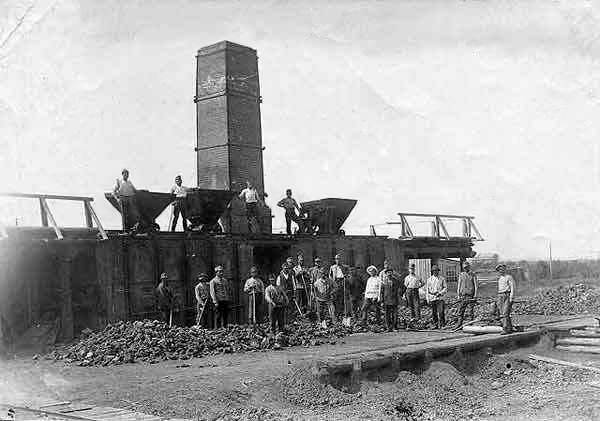

Управляющий Кемеровским рудником Владимир Николаевич Мамонтов

и штейгер Виктор Афанасьевич Шалков с рабочими. 1910 г.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

и штейгер Виктор Афанасьевич Шалков с рабочими. 1910 г.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Продолжалось освоение Кемеровского рудника, начальником которого стал горный инженер Владимир Николаевич Великорецкий. В 1915 г. была построена канатная дорога через реку Томь, доставлявшая уголь к строящимся печам Коксохимзавода и к станции Кемерово. Возле Кемеровского рудника возведена дамба-причал для загрузки углём пароходов. Были заложены шахты «Центральная» и «Южная». На первой к 1917 г. был окончен ствол до горизонта 90 м, установлен копёр и частично построены надшахтные здания. За 1914–1916 гг. добыча угля на Кемеровском руднике увеличилась в 1,7 раза – с 42,6 тыс. т до 73,7 тыс. т.

Успешно была решена проблема выхода к Транссибирской магистрали. 5 (18) сентября 1915 г. открыто временное товарное движение на Кемеровской ветви Кольчугинской железной дороги, а 1 (14) декабря 1915 г. – временное пассажирское движение до станции Кемерово. Уже с сентября по декабрь 1915 г. по железной дороге было вывезено 16 388 888 пудов угля.

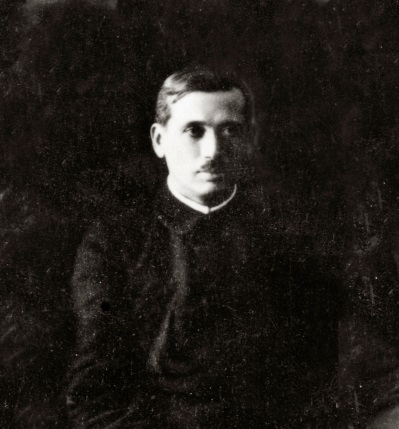

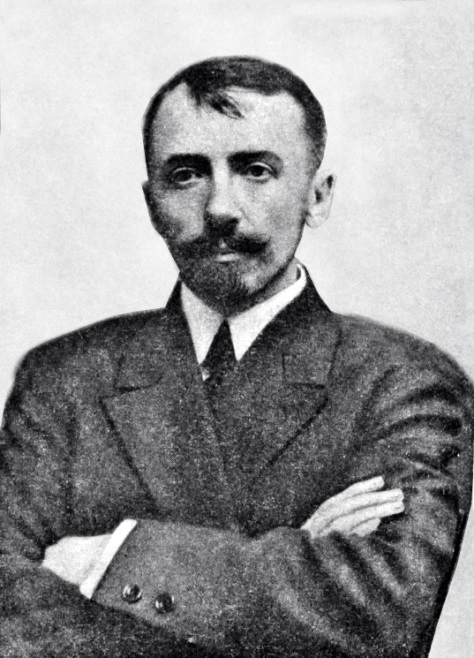

На Коксохимзаводе к началу 1916 г. было возведено большинство заводских сооружений – водокачка, котельная, электростанция, мастерские и начата кладка 50 печей 1-й коксовой батареи, на которой было занято 1952 человека. Главным инженером строящегося завода был назначен инженер-технолог Иван Иванович Лоханский.

Большую роль в изучении угольных запасов Кузбасса сыграли приглашённый руководством «Копикуза» выдающийся русский геолог Леонид Иванович Лутугин и прибывшие с ним Павел Ильич Бутов, Александр Александрович Гапеев, Авенир Авенирович Снятков, Василий Иванович Яворский. Богатство Кузбасса углём поразило учёных. «Уже через год нам стало ясно, – писал А.А. Гапеев в 1915 г., – что перед нами не захудалый второстепенный бассейн, а одно из крупнейших в мире месторождений угля». Если в 1913 г. запасы угля в Кузбассе определялись 13 млрд т, то в 1916 г. – уже 250 млрд т.

Широкие строительные работы на предприятиях «Копикуза» привлекали большое количество рабочих рук. Во время Первой мировой войны к рабочим добавились военнопленные, в основном австрийцы, венгры и чехи.

Постоянно росла добыча угля. В 1914–1916 гг. добыча угля в Кузбассе поднялась до 1 256 тыс. т. Наибольший объём добычи на копях, принадлежащих Копикузу, был достигнут в 1917 г. – 285,4 тыс. т.

Вопросы и задания

- Назовите основные особенности развития Притомья в начале ХХ в.

- Как и почему в Кузбасс стал проникать иностранный капитал?

- Расскажите о развитии золотодобывающей и угольной промышленности края на рубеже XIX–XX вв.

- Объясните, почему первый рабочий революционный кружок возник на станции Тайга?

- Как во время русско-японской войны проявился патриотизм жителей Кузбасса?

- Почему в начале войны преобладали патриотические настроения, а затем наступило разочарование?

- Кто из наших земляков, на ваш взгляд, наиболее отличился во время русско-японской войны? Сделайте о нём сообщение в классе.

- Как война способствовала складыванию революционной ситуации в России и Притомье?

- Расскажите о событиях революции 1905–1907 гг. в Кузбассе.

- Как Столыпинская аграрная реформа повлияла на социально-экономическое развитие Притомья?

- Почему после революции произошло ускорение развития золотодобывающей и угольной промышленности Кузбасса?

- Когда и почему на территории края возник город Тайга?

- Расскажите о деятельности «Копикуза».

- Какую роль «Копикуз» сыграл в развитии Кузбасса и вашего населённого пункта?

- Установите, не является ли один из ваших предков участником названных в параграфах событий. Сделайте о нём сообщение в классе.

- Почему в тексте использованы двойные даты?

- Объясните новые термины и понятия в тексте параграфов.

- На основании материала параграфов составьте хронологическую таблицу:

Дата события Описание события

Работа с источниками

1. Проанализируйте факты и сделайте все возможные выводы.

К началу XX в. произошли большие изменения в быту, жилищах, и одежде телеутов. Дома строили по русскому образцу. Мужчины-телеуты одевались так же, как и русские, – высокие сапоги, синие или белые льняные штаны на шнурке у живота, белые или пёстрые рубахи из домотканого полотна до колен, шубы из овчин или кафтаны из домотканого же сукна русского покроя. Использовали как свои, телеутские, так и русские имена. В то же время, хотя телеуты официально были православными, среди них по-прежнему камлали шаманы, а сами они верили не только во Христа, но и в различных духов – хозяев огня, воды, гор и др.

В Телеутской волости, центром которой было село Беково, проживало немногим больше одной тысячи человек оседлых телеутов. Им принадлежало 4182 десятины земли. Посев зерновых составлял около 1900, картофеля – 37 десятин. Урожай зерновых получали около 5 центнеров с десятины, картофеля – по 10 центнеров. В среднем русском хозяйстве получали примерно такие же урожаи.

Имелось около 3 тыс. лошадей, 3312 голов крупного рогатого скота, 2500 овец, 85 коз. В Челухоеве у богатых телеутов хозяйство состояло из 30–40 лошадей, 10–15 коров. В хозяйстве телеутов-середняков было 2–3 лошади и столько же коров.

2. Проанализируйте содержание таблицы «Начальное образование в Мариинском и Кузнецком уездах (1904)» и ответьте на вопросы к ней.

Данные об учебных заведениях

и учащихся

|

Мариинский уезд |

Кузнецкий уезд |

Городские приходские училища Министерства народного просвещения |

2 |

2 |

Сельские училища Министерства народного просвещения |

1 |

5 |

Бывшие горнозаводские школы |

0 |

1 |

Сельские училища Министерства внутренних дел |

38 |

12 |

Частные школы при приисках |

1 |

0 |

Итого училищ |

58 |

21 |

Церковно-приходские школы |

32 |

30 |

Школы грамоты |

43 |

66 |

Итого церковно-приходских школ |

75 |

96 |

Количество учащихся в городах |

297 |

180 |

Количество учащихся в сёлах |

5309 |

3366 |

Общее количество учащихся |

5603 |

3546 |

Число детей школьного возраста в городах |

1555 |

287 |

Число детей школьного возраста в сёлах |

15 400 |

14 688 |

Общее число детей школьного возраста |

16 955 |

14 975 |

Вопросы

- Перечислите основные типы учебных заведений.

- В чём заключалось отличие церковно-приходских школ от школ других типов?

- Чем можно объяснить то, что в Кузнецком уезде преобладали церковно-приходские школы, а в Мариинском – учебные заведения Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел?

- Почему в сельской местности было больше учащихся и детей школьного возраста?

- Во сколько раз общее количество детей школьного возраста превышало количество учащихся?

- Как это можно объяснить?

- Что нового вы узнали о состоянии начального образования в Кузбассе начала ХХ в.?

Это интересно:

1. В семейных преданиях старожилов Щегловых говорится, что Василий Гаврилович Щеглов вернулся с русско-турецкой войны домой с «полонянкой», юной красавицей-турчанкой Фатимой. Она была с красивыми волнистыми каштановыми волосами и зелёными глазами. Вскоре турчанка стала женой Василия и матерью его детей. Прожив в Сибири до глубокой старости, Фатима так и не научилась хорошо говорить по-русски. Накануне Октябрьской революции она благословила семейной иконой брак своей внучки. Предположите, в какой русско-турецкой войне принимал участие Василий Щеглов. Объясните, почему вы так решили.

Проанализируйте ситуацию и сделайте все возможные выводы.

В 1910 г. в школах Мариинского уезда работало 140 учителей. Среди мужчин 44 были учителями Закона Божьего (в основном это были священники). Из 37 мужчин: 9 закончили семинарию, 3 – двухклассную семинарию, 1 – гимназию, 4 – церковно-учительские школы, 2 – педагогические курсы, 7 – городские училища, 2 – уездные училища, 8 сдали экзамены на получение звания учителя по окончании учебных заведений. Из 89 женщин: 20 окончили гимназии, 27 – епархиальные училища, 15 – прогимназии, 9 – педагогические курсы, остальные не окончили обучения, но сдали экзамены на звание учителей.

Какие выводы можно сделать на основании следующих фактов?

В Мариинске на 1 января 1910 г. на содержание одного училища тратился в среднем 831 рубль, один класс обходился в 77 рублей, а на одного ученика отпускалось 14 рублей 57 копеек в год.

Школы Мариинского уезда содержались за счёт следующих средств: земских сборов – 24 150 рублей (34%), государственного казначейства – 27 216 рублей (38%), общественные и сословные сборы – 5621 рублей (8%), городские суммы – 376 рублей (0,5%), пожертвования частных лиц и обществ – 12 680 рублей (18%), плата за обучение (пять рублей в год) – 1380 рублей (2%).

В начале 1913 г. на содержание полиции власти Кузнецка отпустили 1734 рубля, что на 127 рублей больше, чем на содержание школ.

Иллюстрации

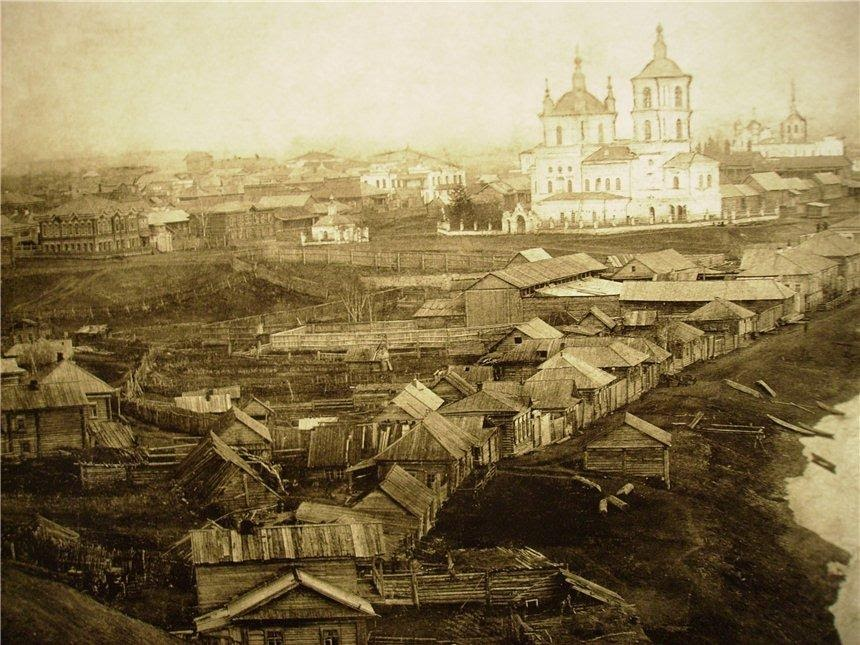

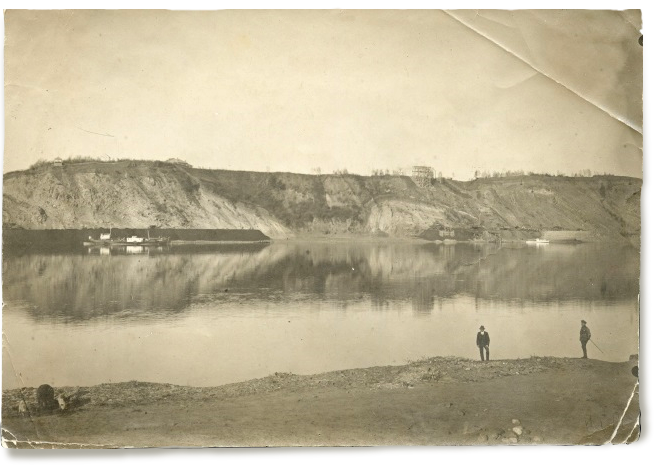

Город Кузнецк на рубеже XIX-XX вв.

Источник: И.М. Яковлева. Мои сибирские предки

Источник: И.М. Яковлева. Мои сибирские предки

Прииск Иваницкого. Мариинский уезд Томской губернии.

Источник: Золотая долина Анагоя (блог «Ермак Тимофеевич»)

Источник: Золотая долина Анагоя (блог «Ермак Тимофеевич»)

Карта северо-восточной части Алтайского округа.

Из книги «Кузнецкий каменноугольный бассейн».

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Из книги «Кузнецкий каменноугольный бассейн».

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Группа геологов. 3-й слева–Л.И. Лутугин, 5-й–А.А. Гапеев, 6-й–П.И. Бутов.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Работы по разведке угольного пласта.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Вид на угольный склад, каменную пристань и канатную дорогу.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Погрузка угля с Кемеровского рудника на пароход (рисунок).

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Панорама Кемеровского рудника.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Устье одной из первых штолен (шахт) Кемеровского рудника.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Шахта «Центральная» Кемеровского рудника.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

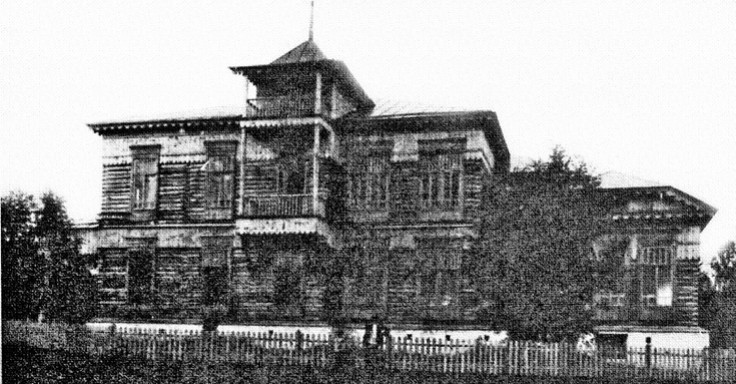

Здание Кольчугинской рудной конторы.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Инженеры Кольчугинского рудника.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Герой Порт-Артура Дмитрий Степанович Труфанов.

Источник: Золотые медали Российской империи

Источник: Золотые медали Российской империи

Акция «Копикуза».1917 г.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Договор Кабинета Его Императорского Величества с обществом «Копикуз». 1912 г.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

И.И. Лоханский – главный инженер Коксохимзавода.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Панорама Кемеровского коксохимзавода и канатной дороги.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Рабочие котельного цеха коксохимзавода.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Жилой посёлок Коксохимзавода.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Австрийские военнопленные у коксовой печи Коксохимзавода. 1916 г.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

М.К. Курако – металлург, основатель школы русских доменщиков.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Гурьевский завод.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Железнодорожная станция Кемерово. Начало XX в.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

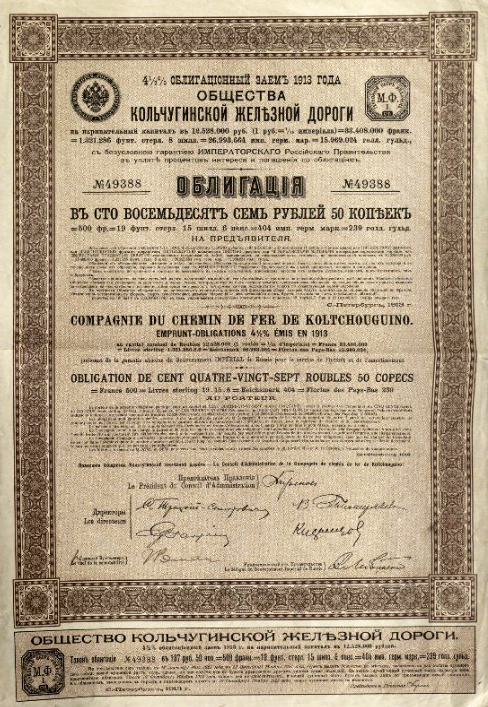

Облигация Общества Кольчугинской железной дороги.

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Источник: Музей-заповедник «Красная горка»

Монета номиналом 1 копейка 1902 г. Санкт-Петербургский монетный двор.

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Источник: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Государственный кредитный билет номиналом 3 рубля образца 1905 г.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Государственный кредитный билет номиналом 10 рублей образца 1909 г.

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»

Источник: Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница»