§ 14.

Складывание

и развитие горнорудной промышленности в крае

и развитие горнорудной промышленности в крае

Алтайские заводы Демидова. Приток русского населения на Северный Алтай и необходимость экономического освоения его рудных богатств положили начало созданию здесь горнозаводского округа , основу которого составили предприятия уральского промышленника Акинфия Никитича Демидова.

Весной 1726 г. Демидов получил разрешение Берг-коллегии на добычу медной руды и строительство заводов в Томском и Кузнецком уездах, на землях, которые «лежат впусте». В этом же году демидовские приказчики основали Колыванский, в 1730 г. Барнаульский, а в 1736 г. Змеиногорский заводы. Началась разработка алтайских месторождений. Вокруг заводов и рудников быстро росли посёлки и деревни, но рабочей силы не хватало. Расширяя производство, Демидов использовал труд своих собственных мастеровых, вольнонаёмных рабочих и приписных крестьян. В 1727 г. Берг-коллегия разрешила ему селить на алтайских заводах «пришлых, кои живут в лесах и у калмыков, и шатающихся по сёлам дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян», и приписала к мануфактурам 400–500 дворов крестьян Кузнецкого уезда. В 1730 г. Демидов перевёл на Алтай 200 уральских мастеровых, а в 1736 г. получил право оставлять у себя беглых крестьян, обучившихся мастерству, с условием «платить за них подушные и четырёхгривенные деньги ». Другим предпринимателям запрещалось вести работы там, где находились предприятия Демидова. В 1738 г. пришлые и беглые крестьяне, учтённые на его заводах, были навечно закреплены за ними. К заводам Демидова снова приписали часть государственных крестьян из деревень Сосновского острога и Малышевской слободы Кузнецкого уезда. В 1743 г. на демидовских заводах работало 1702 ревизские души, свыше 40 % крестьян Кузнецкого уезда.

С помощью царского правительства Демидову удалось захватить огромные территории на Алтае и в Притомье.

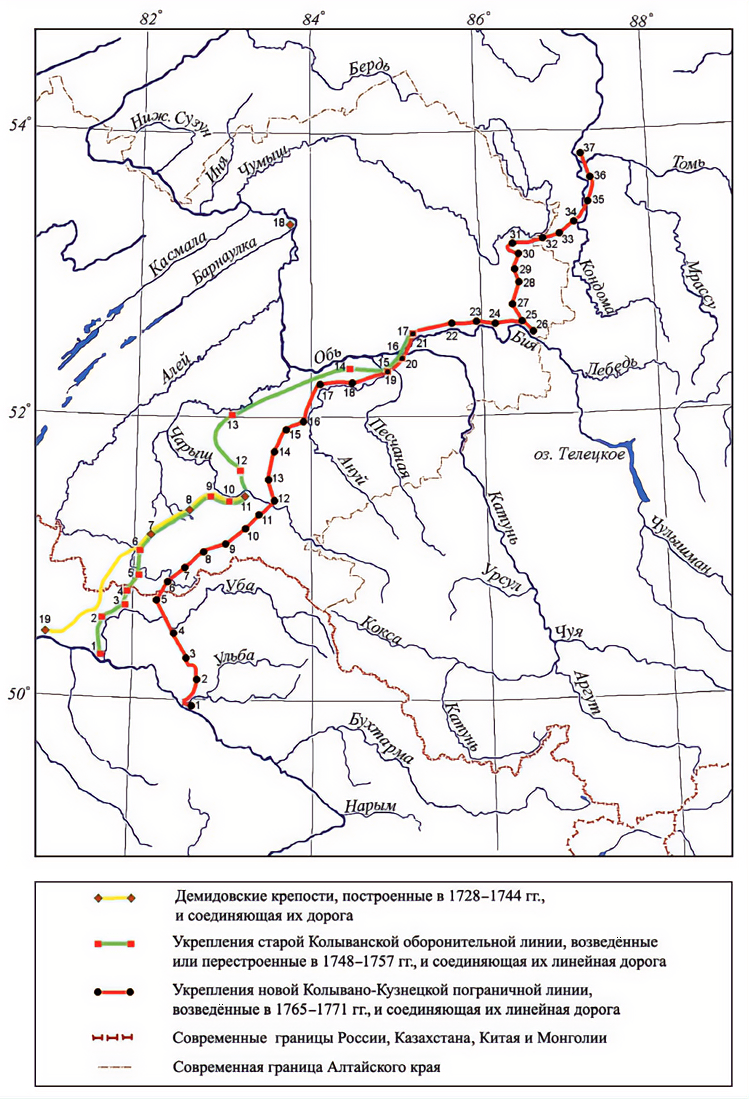

Русские крепости в Верхнем Приобье и Прииртышье (середина – вторая половина XVIII в.).

Источник: Кузнецк в истории России. Атлас. XVII – начало XX века / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин. – Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. – 80 с.

Кузнецк в истории России. Атлас

Источник: Кузнецк в истории России. Атлас. XVII – начало XX века / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин. – Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. – 80 с.

Кузнецк в истории России. Атлас

Его владения простирались с севера на юг почти на 400 вёрст, а с запада на восток более чем на 200 вёрст. На этой территории в 1730–1740-е гг. разрабатывались Воскресенский, Гольцовский, Змеёвский, Медвежий, Пихтовый, Плоскогорный и ещё несколько полиметаллических рудников, руду которых переплавляли заводы, представляющие собой предприятия мануфактурного типа. Выплавка меди на них достигала 15 т в год. На заводах существовало разделение труда между мастеровыми разных специальностей. Большинство производственных операций выполнялись вручную. Наиболее трудоёмкие процессы осуществлялись с помощью водяных колёс, которые приводили в действие воздуходувки , молоты, толчеи, пилы и другие механизмы. При заводах были открыты первые в Сибири аптека и госпиталь, а на случай джунгарских набегов имелись небольшие крепости с гарнизонами.

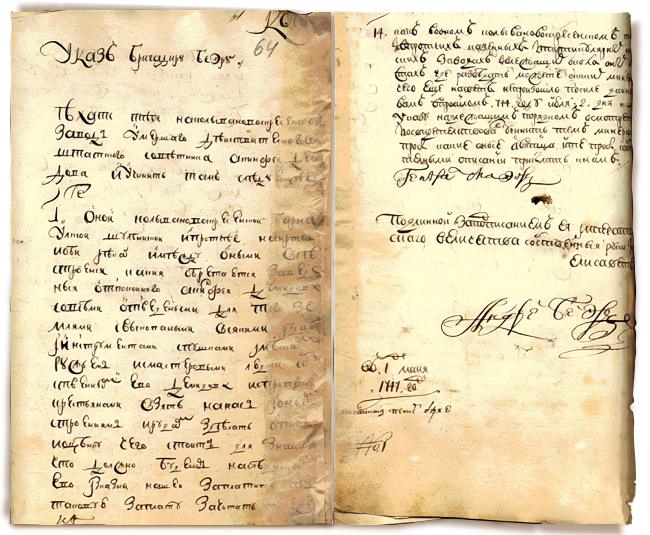

В начале 30-х годов XVIII в. главный начальник горных заводов Урала и Сибири В.Н. Татищев узнал, что Демидов захватил на Алтае богатейшие месторождения руд, содержащих не только медь, но и серебро и золото. В 1735 г. алтайские заводы были отобраны в казну, но в 1736 г., с помощью фаворита императрицы Анны Иоанновны, графа Эрнста Иоганна Бирона, Демидов получил их обратно и продолжил расширять горный округ. В июне 1739 г. ему было выдано разрешение на разработку каменного угля в Кузнецком уезде и проведение розысков в других местах Томского, Кузнецкого и Енисейского ведомств «одного уголья и других металлов и минералов». В начале 40-х гг. XVIII в. Демидов нелегально наладил выплавку серебра, о чём стало известно в 1744 г. императрице Елизавете Петровне, которая послала на Алтай комиссию во главе с бригадиром Андреасом Бенедиктовичем Беэром. После смерти Демидова в 1747 г. все его заводы были объявлены личной собственностью императорской фамилии и переданы под управление Кабинета Его Императорского Величества.

Указ императрицы Елизаветы Петровны бригадиру А.Б. Беэру о взятии предприятий Демидова на государево имя.

Автограф А.Б. Беэра. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 64, 70 об. Рукописная копия.

Хронология Сузуна как поселения горного округа. Часть 1

Автограф А.Б. Беэра. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 64, 70 об. Рукописная копия.

Хронология Сузуна как поселения горного округа. Часть 1

Колывано-Воскресенский горный округ. С переходом алтайских заводов под управление Кабинета начался новый этап в развитии горного округа, который получил название Колывано-Воскресенского и скоро стал крупнейшим в России и Европе центром выплавки серебра.

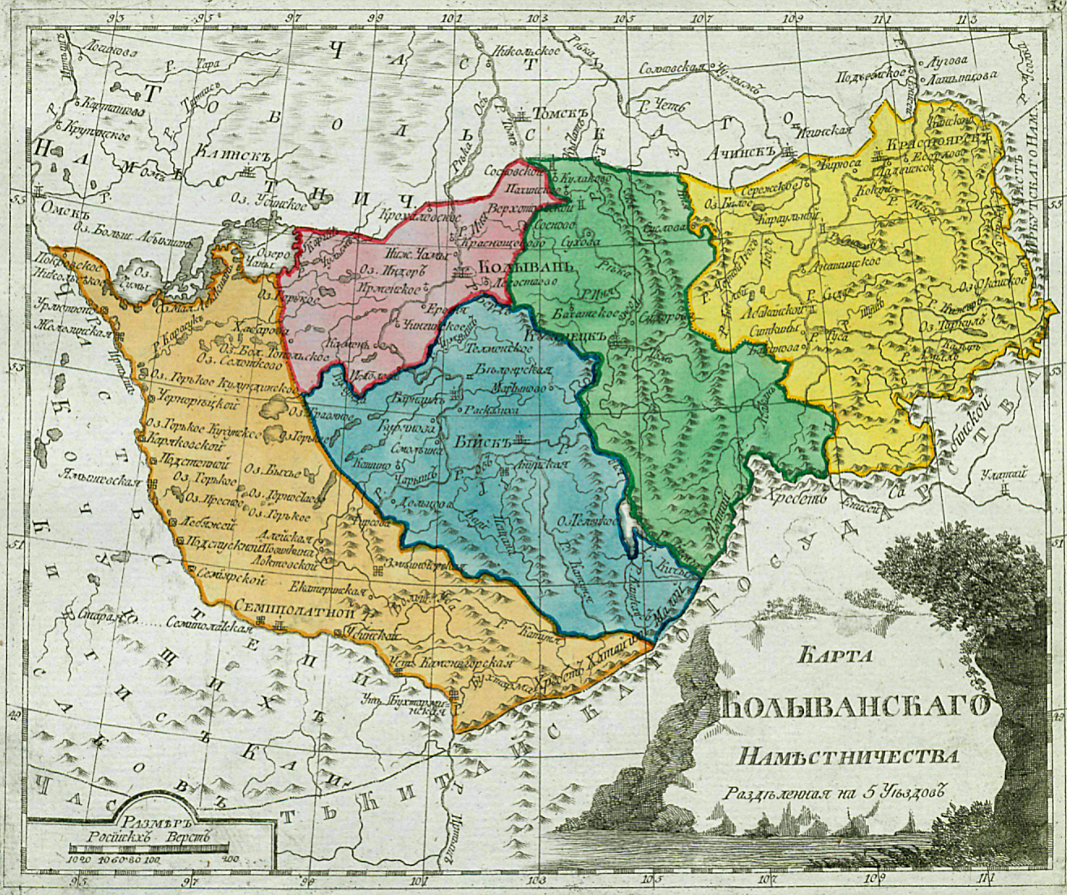

Карта Колыванского наместничества из типографского атласа 1792 г.

Показаны границы пяти уездов: Семипалатинского, Колыванского, Бийского, Кузнецкого и Красноярского.

Источник: Кузнецк в истории России. Атлас. XVII – начало XX века / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин. – Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. 80 с.

Кузнецк в истории России. Атлас

Показаны границы пяти уездов: Семипалатинского, Колыванского, Бийского, Кузнецкого и Красноярского.

Источник: Кузнецк в истории России. Атлас. XVII – начало XX века / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин. – Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. 80 с.

Кузнецк в истории России. Атлас

Первый начальник Колывано-Воскресенских заводов А.Б. Беэр провёл реформу производства. Барнаульский и Колыванский заводы были расширены и переоборудованы на выплавку серебра. Для обеспечения мануфактур постоянными рабочими сибирский губернатор Алексей Михайлович Сухарев приказал набрать тысячу 20–35-летних рекрутов. Они и их потомки до конца дней своих становились бергалами, горнщиками и мастеровыми других профессий. Позднее рекрутские наборы проводились через год-два, по мере надобности из числа приписных крестьян. Для работы на кабинетских заводах Алтая по всей Сибири ловили беглых, гнали колодников и приписывали всё больше крестьян. 22 июня (3 июля) 1759 г. вышел сенатский указ о приписке к колыванским заводам всех не приписанных крестьян Томского и Кузнецкого уездов. А к 1799 г. на алтайских заводах и рудниках работало 63 387 приписных крестьян.

К концу XVIII в. Колывано-Воскресенский горный округ занимал огромную территорию на юге Западной Сибири. Он располагался в пределах современных Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Хакасии, Алтайского края, Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области Казахстана. С юга её прикрывала Колывано-Кузнецкая укреплённая линия. Крупнейшими предприятиями округа были Алейский, Барнаульский, Колыванский, Локтевский и Павловский сереброплавильные заводы, Сузунский монетный двор и Локтевская шлифовальная фабрика.

К этому времени Колывано-Воскресенский горный округ стал важнейшим в Сибири центром научно-технической мысли. На его рудниках и заводах сформировался большой отряд русской технической интеллигенции, среди которого было много изобретателей и новаторов. В том числе: крупный горный специалист, организатор и руководитель горнозаводского производства на Алтае Василий Сергеевич Чулков; замечательный техник-строитель Дорофей Фёдорович Головин, положивший начало каскадным гидроустановкам в заводском строительстве; талантливый конструктор заводских гидроустановок Фёдор Савельевич Ваганов; выдающийся минеролог и горняк Пётр Иванович Шангин – один из первых коренных сибиряков, признанный в учёном кругу за свои исследования Сибири; механик и специалист по «огненным машинам» Дмитрий Левзин.

При рудниках и заводах имелись лазареты и аптеки, а вся медицинская служба была объединена под руководством главного лекаря, назначаемого Медицинской канцелярией. Первыми главными лекарями были выдающиеся врачи Абрам Эшке и Никита Григорьевич Ножевников. А. Эшке в книге «Краткое известие о Колывани и около лежащих мест, о свирепствующих там болезнях между людьми и скотами» первым в России описал заболевания рудокопов. Н.Г. Ножевников в книге «О болезнях, встречающихся среди людей в Колывано-Воскресенском округе и Иртышской линии» первым среди европейских учёных описал сибирскую язву и профессиональные заболевания мастеровых.

Медики горного округа оказывали помощь не только мастеровым и бергалам, но и жителям окрестных деревень. В 1772 г. горнозаводской медик Алексей Иванович Шангин был специально послан в Притомье, чтобы поставить первые в нашем крае прививки от оспы крестьянам Кузнецкого уезда.

Путём беспощадной эксплуатации мастеровых и приписных крестьян Кабинет получал баснословные доходы при незначительных капитальных вложениях. Каждый затраченный рубль в 1747–1776 гг. приносил 4–5 рублей дохода в год. В казну ежегодно поступало с Алтая большое количество серебра и золота. Динамика производства серебра выросла с 44 пудов в 1745 г. до рекордного показателя в 1277 пудов в 1772 г. В дальнейшем, до середины XIX в., ежегодно выплавлялось до 1000 пудов серебра и по 50–60 пудов золота.

Первые промышленные предприятия на территории области. В 70–90-е г. XVIII в. в связи с освоением месторождения железной руды на реке Томь-Чумыш и мощного полиметаллического Салаирского местонахождения на западе современной Кемеровской области в составе Колывано-Воскресенского горного округа оформился Салаирский край, где началось строительство новых заводов и рудников.

Первым предприятием, сооружённым на территории области, был Томский железоделательный завод. Он был построен в 1770–1771 гг. техником-строителем Д.Ф. Головиным и находился в 50 км к западу от Кузнецка, в глухой салаирской тайге. На новый завод были переведены рабочие из закрытого Ирбинского завода на Енисее.

Корпуса Томского завода были деревянные, а домна и кричные горны сложены из кирпича. В домне выплавляли чугун и сталь, а в кричных горнах варили железо. Плавка чугуна велась «на глазок». Условия труда были тяжёлыми. Горнщики по 12 и больше часов не отходили от домны. Засыпщики, задыхаясь от газов, вручную засыпали в неё руду, уголь и флюсы. В процессе плавки более тяжёлый, чем шлак, чугун скапливался на дне печи. Четыре раза в сутки чугун выпускали из печи, он тёк по «дорожкам», специально сделанным в земляном полу, и застывал в особых песчаных формах. Сырьём для плавки был бурый железняк, добываемый бергалами в 7,5 км от завода, и магнитный железняк Тельбесского и Сухаринского месторождений Горной Шории, а топливом – древесный уголь.

Для дальнейшей обработки металлических заготовок на Томском заводе имелись три больших и три малых пятипудовых молота, различные горны и гидросильные установки для плавки и обработки металлов. Для дробления руды использовалась вододействующая толчея. На территории завода также действовали проволочная фабрика, мукомольня и водяные мельницы. Все заводские гидроустановки обеспечила водой плотина с верхнебойными колёсами, возведённая на реке Томь-Чумыш. В 1773 г. на заводе была построена первая в Кузнецком крае лесопильная водяная мельница.

Администрация Томского завода стремилась расширить выпуск продукции, модернизировала оборудование и применяла новые виды сырья. В 1789 г. под руководством обер-бергмейстера Андрея Захаровича Дейхмана на заводе была построена воздуходувная печь для более быстрого разогревания мелкого чугунного литья и выплавки цементированной стали. На ней впервые применили каменный уголь. Для этого в 1789–1790 гг. на Байдаевском угольном местонахождении возле деревни Атамановой добыли и на казённых лошадях перевезли на завод 2150 пудов каменного угля. Кроме воздуходувной печи, каменный уголь был опробован на заводской кузнице и дал хорошие результаты. Однако технические сложности и необходимость коренной перестройки металлургического процесса заставили заводское начальство отказаться от использования каменного угля.

В 80-х г. XVIII в. началась разработка Салаирского местонахождения. В 1782 г. на первом Салаирском руднике была заложена Харитоновская шахта и проложены Борисоглебовская и Духовская штольни. Вокруг них выросли казармы горнорабочих, жильё для мастеров и смотрителей за работами, дома горных инженеров и управляющего рудника. Для хранения продовольствия, материалов и инструментов был построен «магазинный амбар». На руднике также имелись лаборатория с плавильной печью для проведения опытов с местной рудой, кузница и важня, устройство для взвешивания отпускаемой возчиками руды. В 1783 г. на руднике были построены лазарет и кирпичный завод. В 1784 г. Салаирский рудник дал более 400 000 пудов полиметаллической руды с большим содержанием серебра.

Рядом с первым Салаирским рудником за несколько лет недалеко друг от друга возникло ещё два рудника. К концу XVIII в. на салаирских рудниках работало 760 бергалов.

В 1787 г. управляющим салаирских рудников стал выдающийся минеролог и горняк Алтая П.И. Шангин. К работе на первом Салаирском руднике он привлёк известного на колыванских заводах изобретателя Ф.С. Ваганова, который построил на нём гидроустановку, значительно улучшившую добычу руды.

Первоначально добытая на рудниках руда отправлялась на Барнаульский и Павловский заводы. Перевозка обходилась дорого. Поэтому в 1795 г. рядом с рудниками был построен и пущен в действие сереброплавильный завод, названный в честь начальника Колывано-Воскресенского горного округа Гавриила Симоновича Качки Гавриловским.

По уровню техники и организации производства он представлял собой мануфактуру, на которой работали подневольные мастеровые и приписные крестьяне. Завод имел плавильные печи и четыре чугунные воздуходувки. Механические приспособления приводились в движение силой падающей воды, которая поступала по штольне из пруда, устроенного на реке Большой Талмовой. Вначале на заводе из бедных серебром салаирских руд получали полупродукт – штейн, который отправляли на Барнаульский завод для извлечения серебра. Из 200 000 пудов руды ежегодно получалось 100 000 пудов штейна, из которого выплавлялось 30–48 пудов серебра.

Служащие и работники алтайских заводов. В XVIII в. на Колывано-Воскресенских заводах сложились две основные группы работников: заводские служащие и мастеровые и приписные крестьяне.

В первую группу входили постоянные работники, жившие при заводе, получавшие твёрдо установленную заработную плату и выполнявшие работу, требовавшую определённой квалификации. Среди них были высокооплачиваемые служащие и канцелярские работники, но основную группу составляли мастеровые. Каждый работник этой группы находился на строгом учёте. Количество работников разных специальностей на конкретном заводе, их оклады – всё предусматривалось специальным «штатным расписанием». Роспись горнозаводских чинов Колывано-Воскресенских горных заводов по регламенту 1799 г. включала в себя различные должности.

Верхний слой специалистов, получавших офицерские звания, формировался из небогатых дворян и разночинцев, направляемых на заводы из горных учебных заведений. Среди них были и мастеровые, прошедшие специальную подготовку. Но кабинетское начальство с большой неохотой давало офицерские звания талантливым выходцам из непривилегированных сословий. Если дворянские сыновья получали чин шихтмейстера через 1–2 года действительной службы, независимо от способностей, то дети мастеровых могли служить 10–20 лет, но так и не получить этого чина. Потребность же в специалистах была такова, что даже офицеры-дворяне не имели права самостоятельно уйти со службы или без разрешения перейти с одного завода на другой.

Мастеровые распределялись по специальностям и видам работ. Только в непосредственном процессе плавки участвовали работники не менее десяти специальностей (абтрейберы, ауфтрайгеры, гармахеры, мусоротолчельщики, обжигальщики, пепломыльщики, форлейферы, шмельцеры), каждая из которых требовала особых производственных навыков. Внутри любой специальности существовала сложная иерархия: мастер, подмастерья, ученики первой и второй статей, рядовые работники первой и второй статьей. Все они получали различную заработную плату. Пробирный мастер зарабатывал 120 рублей в год, а пробирный ученик от – 9 до 18 рублей. Инструментальный подмастерье получал 50 рублей в год, а ученик инструментального дела – 5–12 рублей. Токарный подмастерье зарабатывал 30 рублей в год, а токарный ученик – от 18 до 20 рублей. Рядовыми работниками и учениками оставались по много лет, так как администрации было выгодно удерживать мастера на более низкой оплате.

Служба мастеровых на Колывано-Воскресенских заводах была бессрочной. Начав службу в 8-летнем возрасте, они продолжали её до полной потери трудоспособности. Вся жизнь мастеровых была строго регламентирована. Им не полагались выходные и отпуска. Работа продолжалась даже в праздники. Мастеровые жили в заводских посёлках, обычно в плохо оборудованных помещениях. Продукты, которые они получали в заводских магазинах, не всегда были лучшего качества. За малейшую провинность их строго наказывали без всякого разбора: мужчин и женщин, взрослых и детей. Не спасали от наказания ни старость, ни болезнь. Обычными были рукоприкладство, наказания плетьми и заточение в кандалы. Не случайно мастеровые считали свою службу на заводах хуже каторги.

Приписные крестьяне. Вторую группу работников кабинетских заводов составляли приписные крестьяне, количество которых постоянно увеличивалось. Они работали на заводах в счёт подушного оклада, который составлял 1 рубль 70 копеек с ревизской души, и обычно выполняли вспомогательные работы: вырубку леса и рубку дров для жжения древесного угля, перевозку руд, угля, флюсов и другие работы. Расценки на разные виды работ, выполняемых приписными крестьянами, были низкими, и, чтобы отработать нужную сумму, им требовалось 1–2 месяца. Крестьяне со своими лошадьми и телегами, работающие на перевозке грузов, быстрее отрабатывали оклад, так как конные работы оплачивались выше пеших. Каждый работоспособный мужчина отрабатывал повинность не только за себя, но и за малолетних детей, престарелых и инвалидов. Если крестьянин по какой-то причине не отработал полностью подушный оклад, разница взималась с него деньгами. Срок отработки удлинялся за счёт переезда от деревни к заводу, расстояние между которыми составляло от 150 до 600 вёрст.

Длительное отсутствие работников, особенно в летнее время, подрывало личное хозяйство крестьян, и они всячески пытались избежать отработки на заводах. Зажиточные крестьяне предпочитали нанимать вместо себя наёмных работников, часто платя им сумму, в несколько раз превышающую размер подушного оклада. Бедные же и разорившиеся крестьяне вынуждены были наниматься выполнять заводские работы за 5–6 ревизских душ, что постепенно приводило их к полному отрыву от сельского хозяйства и превращало в мастеровых.

Помимо отработки на заводах, приписные крестьяне были обязаны выплачивать деньгами оставшуюся часть подушной подати, размер которой к концу XVIII в. достиг 3 рублей 70 копеек, выполнять ямскую и подводную повинность, по сниженным ценам поставлять хлеб для кабинетных мастеровых. Продавать хлеб частным лицам им запрещалось. Крестьяне платили также за пользование сенокосами, лесами и водоёмами. Из числа приписных крестьян набирались рекруты для прикрепления мастеровыми к заводам и бергалами к рудникам.

Несмотря на вынужденные ежегодные отработки на кабинетских заводах, приписные крестьяне оставались особой группой государственных крестьян и имели, в отличие от крепостных крестьян, определённую самостоятельность и юридические права. Они самостоятельно решали многие общинные дела, могли свободно перемещаться в пределах территории Колывано-Воскресенского горного округа, основывать новые поселения, переезжать из одной деревни в другую, распахивать земли и заводить хозяйство на новом месте. Администрация заводов не имела права вмешиваться в «земские дела, крестьянские разбирательства, распоряжения и установления», а если крестьяне не являлись на заводские работы, должна была обращаться в нижние земские суды. Но если приписной крестьянин покидал приделы горного округа, то тогда он считался беглым и преследовался по закону.

Вопросы и задания

- Что собой представляли алтайские заводы Демидова?

- Почему к ним стали приписывать крестьян Притомья?

- В чём суть конфликта между Демидовым и Татищевым?

- Чем можно объяснить то, что Акинфий Демидов сначала вернул свои заводы, а потом потерял?

- Почему алтайские заводы Демидова вошли в состав Кабинета Его Императорского Величества?

- Расскажите о Колывано-Воскресенском горном округе.

- Какие меры применяла царская администрация для его расширения?

- Почему Колывано-Воскресенский горный округ стал одним из центров научно-технической мысли?

- Сделайте в классе сообщение об одном из видных изобретателей и новаторов, работавших в то время на алтайских заводах.

- Расскажите о возникновении первых промышленных предприятий на территории области.

- Назовите основные группы служащих и рабочих алтайских заводов и охарактеризуйте каждую из них.

- В чём заключалось основное отличие приписных крестьян от других групп государственных крестьян?

- Объясните встречающиеся в тексте параграфа термины.

- На основании материала параграфа составьте хронологическую таблицу.

Дата события Описание события

Работа с источниками

Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы к нему.

Из указа 1796 г. по Колыванскому горному округу

«Собрать как с посадских и цеховых, так и с приписных к заводам обывателей, крестьян и разночинцев по ныне состоявшемуся указу со ста пятидесяти душ по человеку, а со всех двести шестьдесят семь человек крепких, здоровых, к мастерствам годных, корпусами и членами плотных, постоянных и к службе надёжных, по очереди от семьи, летами от осмнадцати до тридцати и по сборе всех, в том числе посадских и цеховых, не отсылая в Кузнецк, с указанным платьем, обувью, провиантом и деньгами для укомплектования горных и заводских ремёсел представить в здешнюю канцелярию неотменно сего года декабря к 15-му числу».

Вопросы

- Чему посвящён документ?

- Из кого и для чего набирались рекруты?

- Какие требования к ним предъявлялись?

- Почему в XVIII в. на алтайских горных заводах набор рекрутов был одной из форм обновления рабочих кадров?

Иллюстрации

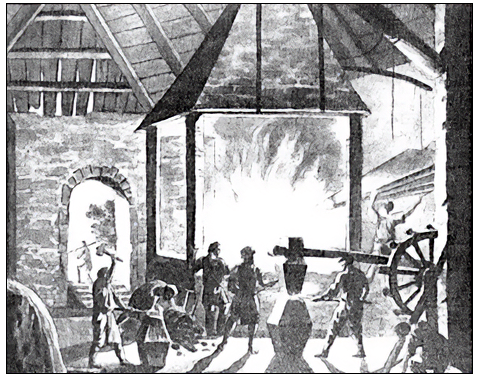

Горные работы на рудниках. Фрагменты чертежа XVIII в.

Источник: Фонды Алтайского краеведческого музея

Источник: Фонды Алтайского краеведческого музея

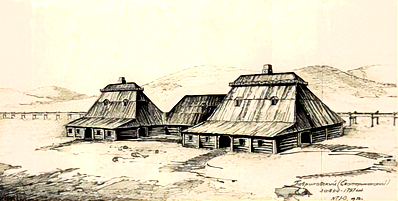

Гавриловский сереброплавильный завод в XVIII в.

Реконструкция М.А. Юдина.

Источник: Хронология Сузуна

Реконструкция М.А. Юдина.

Источник: Хронология Сузуна