§ 13.

Первые исследователи края

Поиски полезных ископаемых в XVIII вв. На рубеже XVII–XVIII вв. поиски серебряных и медных руд на северо-востоке современной Кемеровской области были продолжены. Казачий сын Иван Великосельский и князец Ичачел привезли в Томск образцы руды, найденной в горе на Большом Китате, но серебра там не оказалось. Поиски меди и серебра в бассейнах рек Китат и Яя прекратились только после открытия богатых медных и серебряных руд на Алтае в 20-е годы XVIII в.

В 1719 г. правительство Петра I объявило Берг-привилегию всем «охотникам рудных дел». Было разрешено свободно искать и разрабатывать полезные ископаемые, обещаны премии рудознатцам и субсидии предпринимателям. В этом же году томские крестьяне Степан Костылев и Фёдор Комаров открыли в «томских урочищах» медную и серебряную руды. В последующие годы, следуя по древним «чудским копям», они обнаружили медь и серебро на Салаире и Алтае.

Заинтересовавшись открытиями группы Комарова, начальник уральских и сибирских заводов Василий Никитич Татищев отправил в Сибирь опытных уральских рудознатцев Павла Бровцына и Никиту Петрова, чтобы вместе с Комаровым осмотреть месторождения. Ими в Берг-коллегию были доставлены богатые по содержанию меди образцы руд с Верхней Оби.

В отряде Костылева работал тобольский сын казачий Михайло Волков. В 1721 г. он открыл возле современного Кемерова первые в Притомье залежи каменного угля. В 1722 г. Волков сделал заявку на железную руду, найденную в Томском уезде, и каменный уголь, обнаруженный им в «горелой горе» в семи верстах от Верхотомского острога. Открытие Михайлы Волкова вызвало большой интерес. Образец каменного угля, предоставленный им, был зарегистрирован за № 1 и отправлен в Москву в Главную канцелярию Берг-коллегии. Однако в XVIII – XIX вв. открытие рудознатца не нашло применения и только в ХХ в. стало основой экономического могущества Кузбасса и России.

Уральский промышленник Акинфий Никитич Демидов, узнав об открытиях Комарова и Костылева, отправил на Алтай своих рудознатцев Дмитрия Семёнова, Матвея Кудрявцева и Никифора Клеопина, произведших геологическую разведку руд Салаира и Алтая. С 1725 по 1745 г. демидовские рудознатцы открыли на Алтае и в Притомье более 90 местонахождений разных руд.

В декабре 1732 г. боярский сын Иван Шестаков и отставной казак Яков Панов нашли серебряные и медные руды недалеко от Кузнецка, на берегу реки Кондомы. В Кузнецкую воеводскую канцелярию они доставили «около двух пудов руды».

В июне 1768 г. горный техник шихтмейстер Василий Сергеевич Чулков с помощью кузнецких ясашных татар открыл месторождение железной руды по реке Томь-Чумыш. Он не только описал месторождение и доставил образцы руды в Барнаул, но и присмотрел площадку для металлургического завода.

В 1781 г. крестьянин Иван Новиков заявил месторождения железных руд близ деревень Кемерово и Мозжухиной, у горы Порывая и по реке Промышленной возле Верхотомского острога.

В этом же году рудоискатель Дмитрий Попов вёл поиски руд в Салаирском кряже. Он расспрашивал местных ясашных татар о камнях, встречающихся в тайге, и обещал им награду. Охотник Нарышев за лошадь с седлом и ружьё указал Попову местонахождение полиметаллических руд. В 1784 г. Попов открыл Ариничевское месторождение железной руды на Салаире.

В 1786 г. партия берггешворена Георгия Линденталя открыла выходы мрамора и порфиритов в Горной Шории, каменный уголь по притокам реки Мрассу – Анзасу и Казасу и железную руду на реке Тельбес.

В марте 1787 г. ученик плотника Яков Ребров нашёл каменный уголь недалеко от Кузнецка, близ деревни Атамановой.

Открытие рудных месторождений в Кузнецком уезде позволило во второй половине XVIII в. основать здесь первые заводы и рудники.

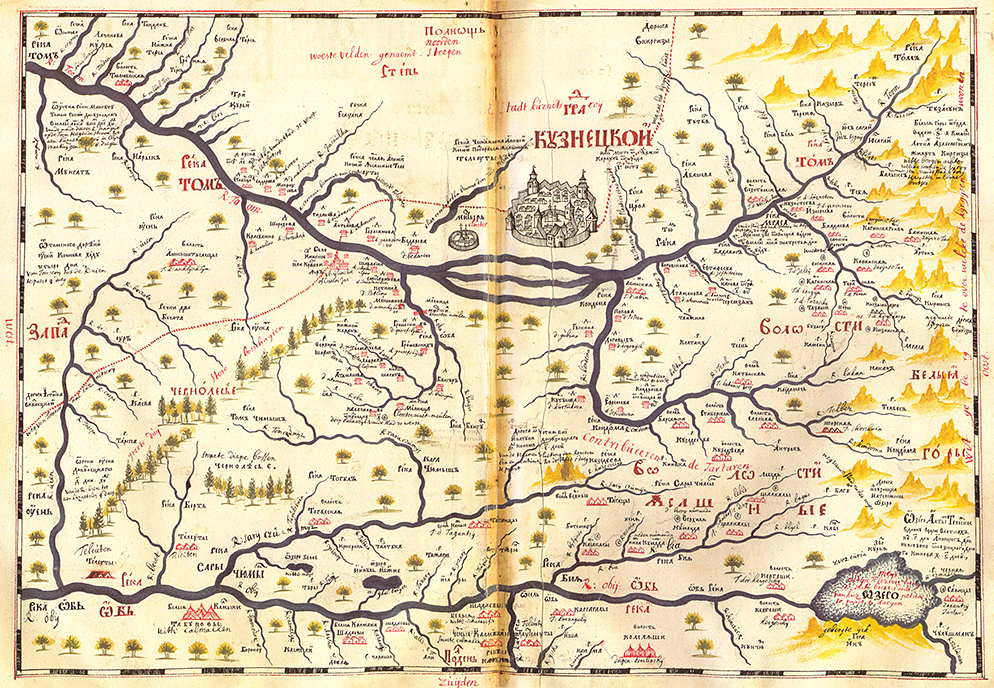

Первые карты и географические описания нашего края. В 1696 г. Пётр I велел составить карты сибирских земель. С этой задачей успешно справился тобольский сын боярский Семён Ульянович Ремезов. Являясь одним из выдающихся деятелей русской культуры, историком, этнографом, картографом, художником, архитектором и строителем конца XVII – начала XVIII в., он вместе с сыновьями создал «Историю Сибирскую», «Описание о народах и граней их земель», «Хорографическую чертёжную книгу», «Чертёжную книгу Сибири». Картами, которые создал Ремезов, в начале XVIII в. пользовались царские воеводы, русские посольства и иностранные учёные. Территория современной Кемеровской области была представлена на «Чертеже земли Томского города» и «Чертеже земли Кузнецкого города».

Карта Кузнецка и прилегающих земель второй половины XVII в.

Из «Чертёжной книги Сибири» Семёна Ульяновича Ремезова (1701)

Из «Чертёжной книги Сибири» Семёна Ульяновича Ремезова (1701)

Большое значение для географического изучения Сибири имели геодезические съёмки и картографирование различных районов края, развернувшиеся в 20–40-е гг. XVIII в.

Начальник уральских и сибирских горных заводов, знаменитый русский историк В.Н. Татищев разослал в 1734 и 1737 гг. по сибирским городам анкеты, содержащие вопросы по географии, истории, этнографии и археологии для задуманного им «Общего географического описания всея Сибири». Эта первая географическая работа о Сибири содержала много ценных материалов о Кузнецком крае и других районах Западной Сибири.

Первую карту Кузнецкого округа составил в 1729 г. геодезист Пётр Чичагов. В 1736 г. геодезист Василий Шишков «сочинил» ландкарту Томского и Кузнецкого уездов. В 1745 г. геодезист Пимен Старцев составил ландкарту Кузнецкого уезда. Первые карты Томского и Кузнецкого уездов включали в себя не только территорию современной Кемеровской области, но и прилегающие районы Алтая. Они содержали большое количество населённых пунктов и открытых месторождений.

Ландкарта Томского и Кузнецкого уездов Оби реки и впадающим речкам и около оных жилья, от Бийского острогу до устья реки Томи и по Томе вверх до Кузнецка и выше, и ведомства Колывано-Воскресенского заводу деревням. Сочинена 1736-го г. апреля 19 дня. Сочиняли геодезист Василей Шишков, ученик Парфен Сомов. Фрагмент. ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1765. Негатив: ЦХАФ АК. Ф. Р–1736. Оп. 1. Д. 17 / Кузнецк в истории России. Атлас

Сибирский губернатор Фёдор Иванович Соймонов создал несколько военных карт Сибири, в том числе карты Колывано-Кузнецкой укреплённой линии. В статье «Сибирь – золотое дно», написанной в 1761 г., он выделил Алтай и Кузнецкий край в особый экономико-географический район Сибири.

В 1773 г. известный русский географ и переводчик, верейский воевода Фёдор Афанасьевич Полунин издал в типографии Московского Императорского университета «Географический лексикон Российского государства», представляющий собой словарь, в котором в азбучном порядке описывались реки, озёра, горы, города, крепости, монастыри, остроги, рудники, заводы и прочие места Российской империи. В статье «Кузнецк» он дал подробную характеристику города Кузнецка и Кузнецкого уезда.

Академические экспедиции. В XVIII в. в Сибири работали экспедиции Петербургской академии наук, которые провели комплексное обследование края и заложили основы научного изучения богатств Сибири и истории сибирских народов. Большинство маршрутов академических экспедиций проходило через территорию нашего края. Чаще всего они шли с Алтая в Кузнецк, далее на восток, по «Сагайской тропе», в Хакасию, или вниз по Томи до Томска и по северу современной Кемеровской области.

В 1718–1727 гг. в Сибири работала экспедиция Даниила Готлиба Мессершмидта. Её задачами были географическое, геологическое, биологическое и историческое изучение края. По заданию Петра I Мессершмидт должен был описать страну, её природу, население, его обычаи, язык, болезни, памятники старины, «собирать в Сибирском губернаторстве повсеместно все виды птиц; всех рыб, все растения, все почвы, руды, соли, археологические находки в местах захоронений, все документы и письма, и вообще все достопримечательности» Сибири.

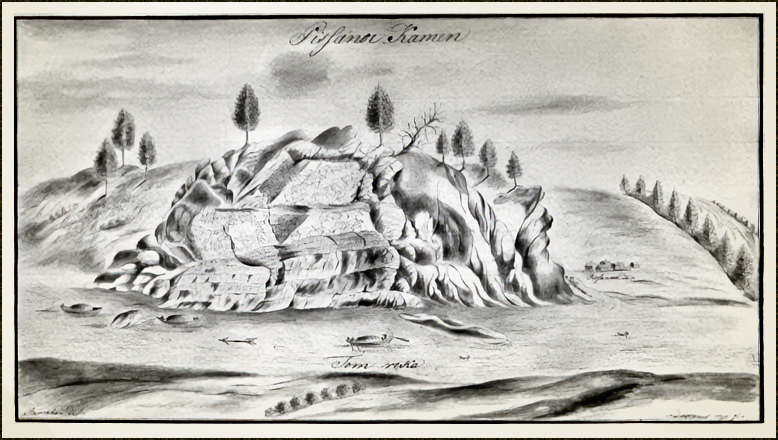

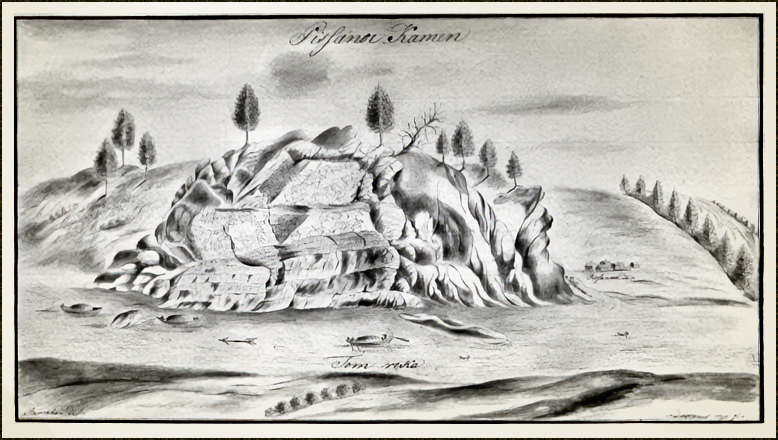

С марта по август 1721 г. экспедиция Мессершмидта изучала Притомье. Он приехал в Томск по Московско-Сибирскому тракту и по Томи приплыл в Кузнецк. По пути Даниил Готлиб осмотрел рисунки Томской писаницы. Возле Кузнецка Мессершмидт посетил и описал в устье реки Абашеевой «горелую гору», усмотрев в угольном пожаре проявление вулканической деятельности, и собрал образцы каменного угля. Помощник Мессершмидта, пленный шведский офицер Филипп Иоганн Табберт по возвращении из русского плена на родину опубликовал в 1730 г. на немецком языке книгу «Описание северной и восточной части Европы и Азии», содержащую ценные сведения о народах Западной Сибири и петроглифах Томской писаницы.

В 1733–1743 гг. Сибирь изучал академический отряд Второй Камчатской экспедиции. В его составе были профессора Герард Фридрих Миллер и Иоганн Георг Гмелин, адъюнкты Георг Вильгельм Стеллер и Иоганн Эбергарт Фишер, геодезисты Красильников, Иванов, Чекин и Ушаков, переводчики Линденау и Яхонтов, живописцы Беркан и Люрсениус, студенты Горланов, Иванов, Крашенинников, Попов и Третьяков.

В 1734 г. отряд посетил Кузнецк и Томск. Работая в городских архивах, Миллер собрал документы о русском освоении Притомья в XVII в. и написал очерк

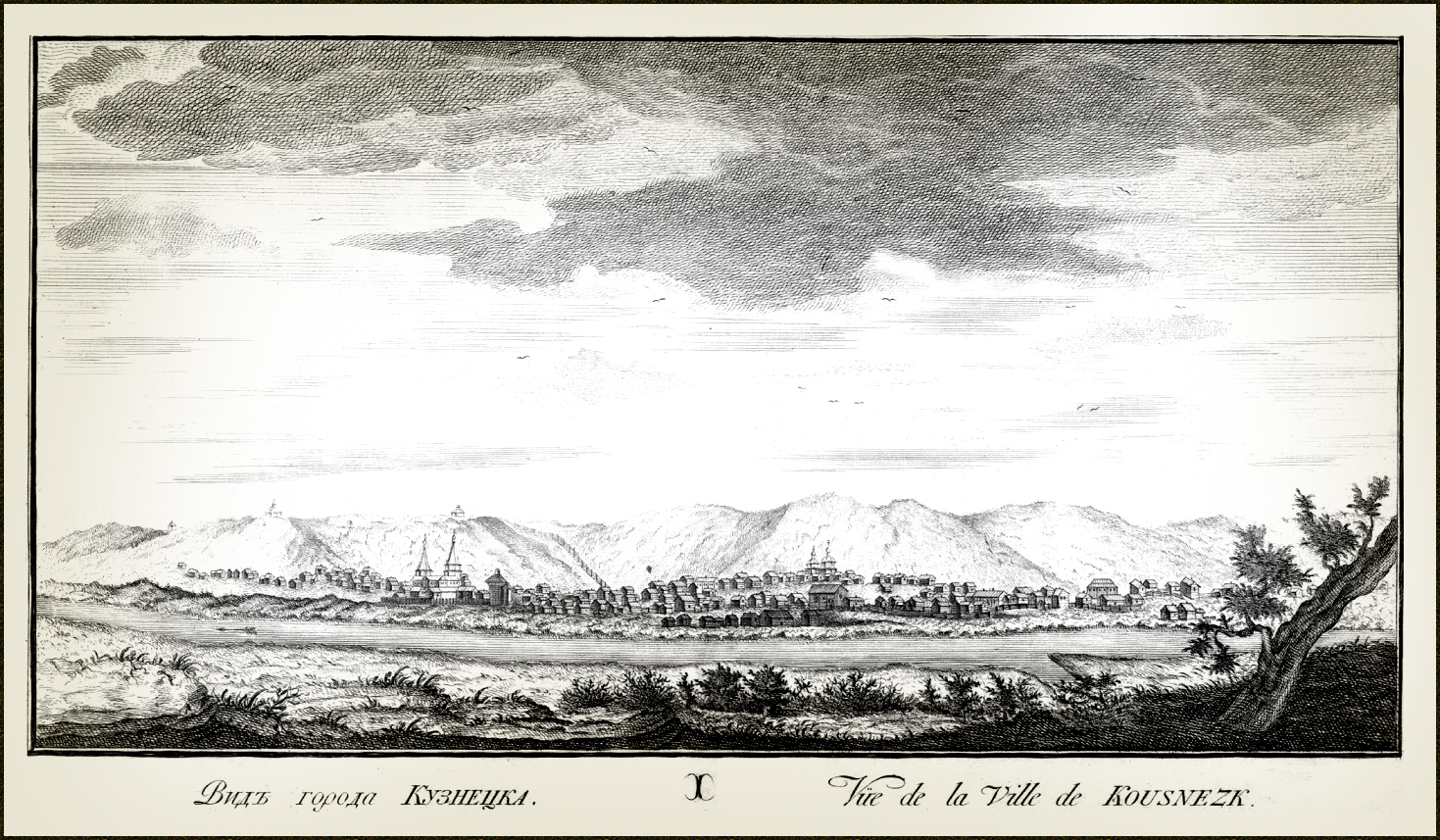

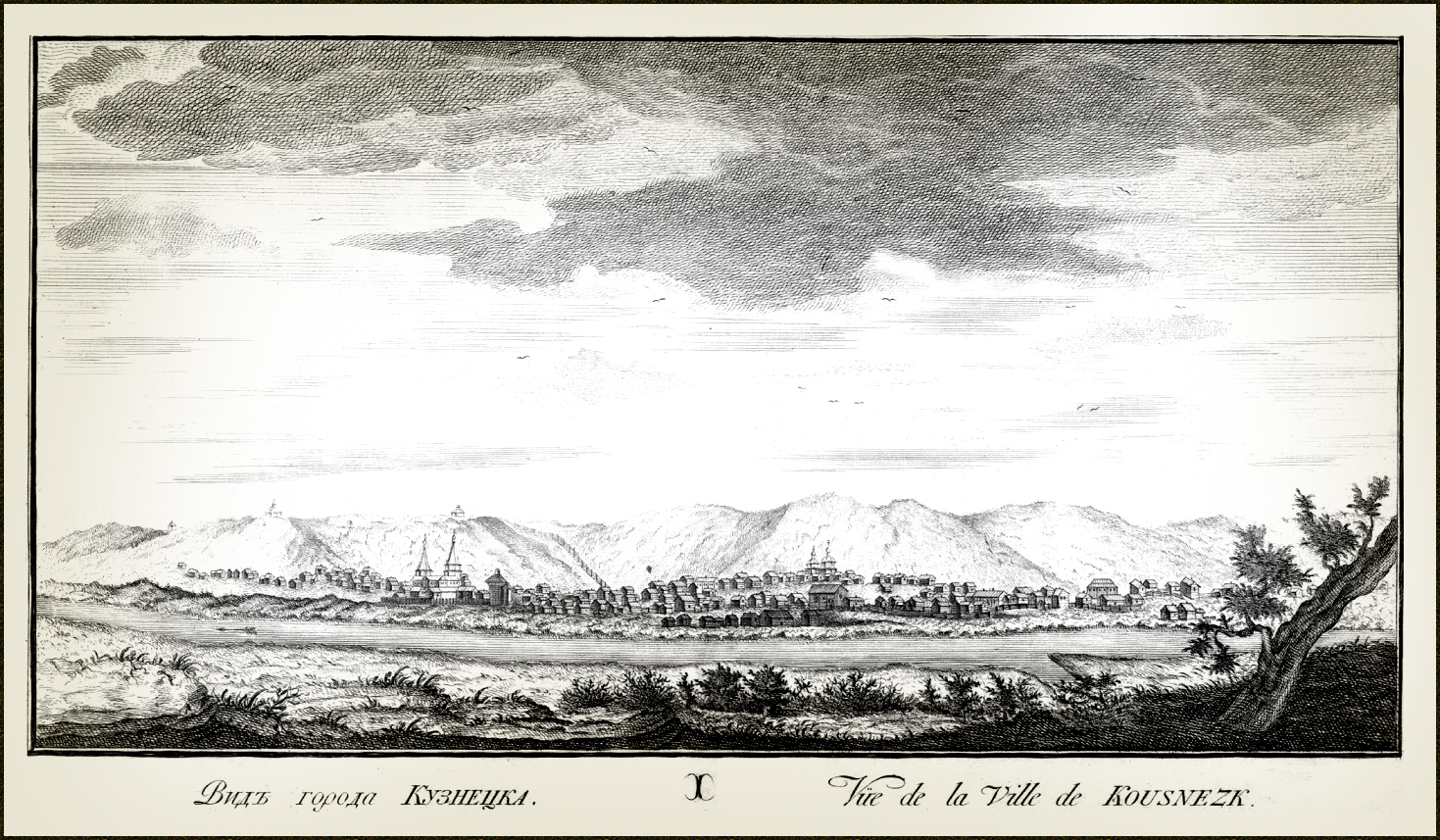

«Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 года». Гмелин посетил и описал «горелую гору» возле Кузнецка, а художник Иоганн Христиан Беркан выполнил с натуры панорамный рисунок города. Студент Степан Петрович Крашенинников во время поездки экспедиции вниз по Томи, от Кузнецка до Томска, вёл подробный «Реестр» путешествия, где отразил наблюдения географического характера, описал все населённые пункты маршрута, но особенно интересовался хозяйством и бытом местного населения. В частности, он описал камлание шамана, юрты и внешний вид тюльберов. Члены экспедиционного отряда посетили Томскую писаницу, и позднее каждый из них упомянул о ней в своих научных трудах.

Экспедиция записала устные предания сибиряков, описала обряды и обычаи аборигенов, зарисовала древние сооружения и надписи, обследовала древние городища и могильники, собрала археологические, этнографические, геологические и зоологические коллекции. Материал экспедиции лёг в основу работ Миллера («Общая география Сибири», «Особенная, или специальная, география Сибири», «Общее описание народов Сибири», «История Сибири» и трудов Гмелина, «Путешествие по Сибири» и др.).

Иоганн Георг Гмелин — исследователь Сибири и Урала.

Портрет работы Иоганна Якоба Хайда (середина XVIII в.)

Портрет работы Иоганна Якоба Хайда (середина XVIII в.)

В 1771–1772 гг. на территории области работали сразу две научные экспедиции Петербургской академии наук: немца Петра-Симона (Петра Семёновича) Палласа и шведа Иоганна Петера Фалька.

Паллас в 1768–1774 гг. изучал Поволжье, Башкирию, Сибирь и собрал материал по географии, природе, быту, культуре и языкам сибирских народов. Он посетил Алтай и на лошадях отправился в Томск. Проезжая по западным и серным районам современной Кемеровской области, от станции Варюхиной до деревни Китат, Паллас изучил природу и население Томского уезда. Весной 1772 г. он послал сотрудника экспедиции, студента Степана Кашкарова, обследовать Кузнецкий Алатау, реки Томь и Мрассу. Результатом экспедиции стало пятитомное «Путешествие по разным местам Российского государства».

Фальк изучал Урал и Сибирь в 1769–1773 гг. Посетив Алтай, он отправился в Кузнецк, где составил подробное описание города и занятий его жителей. Характеризуя Кузнецкий округ, исследователь отметил, что в лесах и в горах встречаются «кругляки железной руды». Большое внимание Фальк уделил месторождениям каменного угля в окрестностях Кузнецка. В отличие от Мессершмидта и Гмелина он пришёл к выводу, что «горелая гора» в двадцати верстах выше города не является вулканом, а представляет собой результат подземного пожара каменного угля, в пласт которого ударила молния. В своём дневнике Фальк отметил мощность пластов каменного угля «от нескольких дюймов до нескольких футов». Лучший уголь он встретил «в двух горах около деревни Протока в 22 верстах от Кузнецка и при деревне Монастырской (сейчас город Прокопьевск)». Позднее Фальк описал петроглифы Томской писаницы и изучил древние курганы Хакасии, дал их классификацию и высказал мысль об алтайской прародине финнов и венгров. Результатом экспедиции стали «Записки путешествия академика Фалька».

Вопросы и задания

- Какие исторические события начала XVIII в. в России повлияли на развёртывание в Сибири и Притомье поиска и освоения её природных богатств?

- Кто внёс вклад в освоение природных богатств нашего края?

- Почему в основном искали серебряную, медную и железную руды?

- Чем можно объяснить, что параллельно с освоением Сибири создавались и новые, более точные карты?

- Какова в этом роль Семёна Ремезова?

- Кто и когда впервые выделил наш край в особый экономико-географический район?

- Какие академические экспедиции и когда работали в Сибири и на территории Кузнецкого края?

- Кто из учёных XVIII в. внёс, на ваш взгляд, наибольший вклад в изучение Сибири и Притомья? Сделайте о нём сообщение в классе.

- Определите по тексту параграфа, как на протяжении XVIII в. изменялось понятие «горелая гора».

- Объясните новые термины в тексте параграфа.

- На основании материала параграфа составьте хронологическую таблицу.

| Дата события | Описание события |

Работа с источниками

Из путевого дневника С.П. Крашенинникова

«Из Кузнецка города до Томска поехали мы, взяв оттуда одного татарского толмача (переводчика) и вожжа (проводника), на трёх лодках, вниз по Томе реке, сентября 27 дня.

28 дня приплыли в вечеру в Мамышевы татарские юрты, в которых живут тюлиберские татары, где мы ночевать принуждены были, понеже для великих на Томе реке мелей ночью никоим образом ехать невозможно было. У сих татар юрты очень худо построены, иные наподобие русских изб, а иные из досок сделаны, круглые и наподобие башни вверху сделаны, и все землёю так осыпаны, что издали никак не можно за юрту принять, двери так малы, что немалому человеку почти ползком лезть в них надобно. А полу в них нет, а на средине их сделан комель (очаг), в котором днём и ночью, зимой и летом огонь беспрестанно кладут. Мы в сии юрты приехавши, ни единой почти бабы не видали, понеже они думают, что к ним неприятели едут, все в лес разбежались.

30 дня поутру приплыли мы до Сустанаковых юрт, в которых живут тюлиберские татары. Тут мы видели девку, которая 4 косы имеет, по две на стороне. Причину спрашивая, для чего сия девка от девок и баб разнствует, понеже у девок кос по 10 и по 20 имеют, а у баб только по две, по одной на стороне заплетаются, узнали, что эта девка сговорена и для того 4 косы имеет, а когда уже замуж выйдет, то ей те 4 косы в две заплетают. Бабы татарские и девки сверх волос мужские шапки имеют.

Тут же видели, мы у трёх дворов по 4 берёзки поставлены, на восток наклонённые, из которых на трёх обрезки китайчетые, стамедные, хамовые и зенденные (виды ткани) навешены, а на четвёртой, передней из них, повешена заячья кожа, на всех лапах его, близ лап, лоскутки красные привязаны. У сих берёзок оные татары по всякой год жертву приносят Богу, наваривши браги великую кадь, и к тем берёзкам вынесши, на них льют, и сами пьют, и таким образом Бога молят, о котором сказывают, что с нашим Богом на небе вместе живёт, и меж собою великое содружество имеют. Они камов (шаманов) имеют, у них всех есть инструмент, который русские бубном называют, а они тюрю называют, обод у него как у сита, на одной стороне кожа как на барабане натянута. Внутри его вдоль сделана толстая палка, а посредине его, где рукою держать, тоньше выделано. Сквозь оную палку поперёк продет железный прут, на котором железцы повешены, на одной стороне четыре, а на другой пять, внутри ж на ободе также некоторые железцы повешены.

В сей инструмент бьют колотушкою зайчинной, а иные собольею, неведомо чем набитою, а бьючи в него, камы призывают чёрта. У него во всём помощи просят».

Вопросы

- В каком году и в составе какой экспедиции С.П. Крашенинников посетил наш край?

- Какими были жилища тюльберов в то время и почему?

- О чём свидетельствует тот факт, что при приближении путешественников все женщины Мамышевых юрт убежали в лес?

- О каком обычае узнал Крашенинников из рассказа тюльберов о различии причёсок женщин и девушек?

- Что собой представляли в то время религиозные обряды и верования тюльберов?

- Что в тексте указывает о негативном отношении русских к этим обычаям?

Иллюстрации

Памятник Михайле Волкову в Кемерове. Скульптор Г.Н. Баранов

Вид Кузнецка. Гравюра по рисунку И.Х. Беркана.

Источник: Города и остроги земли Сибирской

Источник: Города и остроги земли Сибирской

Рисунок Писаного камня на Томи. Художник И.Х. Беркан. 1734 г.

Источник: Томская писаница (из блога «Внедорожное краеведение»)

Источник: Томская писаница (из блога «Внедорожное краеведение»)