Кузнецкая земля в XVIII веке

XVIII в. ознаменовался не только многочисленными победами русского оружия и начатыми

Петром I преобразованиями, но и окончательным закреплением Южной Сибири и нашего края

за Россией. Это привело к росту населения, развитию промышленности и культуры, складыванию

новых категорий сибирского населения: городского и горнозаводского чиновничества, государственных,

приписных

и экономических

крестьян.

§ 12.

Окончательное присоединение

Южной Сибири к России

Южной Сибири к России

В конце XVII – начале XVIII в. противостояние на юге Сибири между Россией

и Джунгарией

резко обострилось. Обе стороны совершали нападения друг на друга и вели борьбу за право

собирать ясак

в двоеданческих волостях. Служилые люди доносили в Сибирский приказ: «Контайшины люди, киргизцы

и телеуты, приходят многолюдно, воровски, человека по три тысячи и больше, с ружьями,

с пищальми, с коньми, с сайдаки,

с сабли, в панцирях и куяках

и иных воинских доспехах, и чинят всякое разорение, деревни жгут и скот сгоняют, и на

пашнях людей побивают, промышленных и ясашных разоряют и побивают, и оттого соболиного

и звериного и иного никакого промыслу не стало».

Война с кыргызами. В сентябре 1700 г.

князьки Тангустай и Корчинк Ереняков с большим кыргызским и джунгарским войском неожиданно

напали на Кузнецк. Кочевники спалили окрестные деревни и пытались взять штурмом расположенный

рядом с городом мужской Христорождественский монастырь, но были отбиты монахами. Более недели

продолжалась осада Кузнецка. Ойраты

и кыргызы

неоднократно штурмовали город, «приступая ко всем воротам», но не могли сломить сопротивление его

защитников, которое переходило в яростные контратаки.

25 сентября 1700 г. на помощь Кузнецку пришла сотня служилых

людей под руководством приказчика

Верхотомского острога томского сына

боярского Романа Жуковского. Они неожиданно ударили в тыл кочевникам и сняли

осаду города. Кыргызы и джунгары обратились в бегство, рассеявшись по горам и лесам.

Преследуя их, кузнецкие казаки под руководством атамана

Фёдора Сорокина настигли и уничтожили в верховьях Томи отряд кыргызских воинов.

Осеннее сражение 1700 г. стало самым кровопролитным за историю Кузнецка. Русские

потеряли 139 человек, из них 42 было убито и 97 попало в плен. Кочевники угнали большое

количество лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, повредили укрепления города и постройки

Христорождественского монастыря, сожгли пригородные деревни и сёла с церквями и часовнями,

500 четвертей хлеба в амбарах, хлебные нивы, необмолоченные скирды и стога сена.

В декабре того же года с помощью ясашных

татар кузнецкие казаки под командованием татарского головы

Якова Максюкова выследили и разгромили 10 кыргызских юрт.

В 1701 г., получив указ Петра I «кыргызских людей смирить войною», служилые люди

организовали большой совместный поход в Хонгорай.

Отряд томичей численностью в 515 человек под руководством Семёна Лаврова и Алексея Кругликова

разгромил в верховьях Томи кыргызские кочевья, а Яков Максюков с кузнецкими казаками

уничтожили группу телеутов, напавших на ясашных татар. Русские захватили много трофеев и большой

полон.

Но это не остановило нападения кочевников. В этом же году, только в Томском уезде

на реке Яя, кыргызы убили 12 русских сборщиков ясака.

Опасаясь разгрома кыргызов, джунгарский контайша

Цэван-Рабдан направил в Хонгорай зайсана Арамжаба, который

обратился к кузнецкому воеводе

Борису Синявину с просьбой начать переговоры. Посланные к кыргызам кузнецкий

атаман Андрей Попов и подьячий

Иван Прокопьев заключили с ними договор о сборе ясака с двоеданцев. Но русское

правительство этот договор не утвердило. Последующие переговоры тоже не имели успеха.

В 1703 г. Цэван-Рабдан переселил бо́льшую часть кыргызской знати и их

улусных людей в Джунгарию. Там кыргызы получили новые кочевья в долине реки Чу, на границе

с владениями казахов, составили особый оток,

управляемый четырьмя зайсанами, и вошли в личную охрану джунгарского контайши.

Оставшиеся на Енисее кыргызы продолжили борьбу с русскими. Под руководством

Абыштана Басыргаева и Кашки Улугичкина в Томском уезде на реках Чулым и Яя они убили

многих ясашных татар и русских казаков, разорили их избы и юрты, захватили и угнали

скот.

В декабре 1703 г. Михаил Лавров с отрядом томских служилых людей «на лошадях

и с пушки и со всей полковой службой» нанёс поражение войскам Абыштана Басыргаева. Не менее

успешным оказался поход в марте 1704 г., во время которого русские под руководством Осипа

Качанова снова разгромили кыргызов, захватили большой полон и взяли в плен самого Абыштана

Басыргаева, которого прилюдно казнили в Томске.

В мае 1704 г. кузнецкие служилые люди во главе с Дмитрием Фёдоровым

и Фёдором Сорокиным разгромили кыргызов в междуречье Мрассу и Кондомы. В августе этого

же года кыргызы напали на Азкыштымскую волость и «хотели воевать деревню Щегловую»,

но были разбиты отрядом сына боярского Якова Максюкова.

В 1705 и 1706 гг. отряды Саввы Цыцулина и Осипа Качанова нанесли ещё два

поражения кыргызам.

После этого джунгарский контайша Цэван-Рабдан переселил оставшуюся часть кыргызов

с Енисея в Джунгарию, где многие из них затем погибли в войнах с маньчжурами.

В опустевших же хакасских степях осталось не более 300 человек бывших кыргызских кыштымов.

На восточных рубежах Томского и Кузнецкого уездов наступила долгожданная тишина.

События русско-кыргызской войны конца XVII – начала XVIII в. сохранились

в народной памяти. До сих пор в телеутских, шорских и хакасских селениях рассказывают

легенды и поют песни о народном герое Канза-Пеге, возглавившем борьбу племён, проживавших

по обеим сторонам Кузнецкого Алатау. Он был разбит русскими, предан родственниками, попал

в плен и казнён в Томске.

Война с джунгарами и телеутами. Одновременно

с обострением отношений с кыргызами ухудшились и отношения с телеутами. Фактически

началась необъявленная война России с Улу-Улус.

Между русскими и телеутами постоянно происходили военные стычки, сопровождавшиеся захватом

и угоном пленных с обеих сторон. Русское посольство 1705 г. к телеутам не сумело

остановить войну. Телеутский хан Шал Табынов заключил союз с джунгарами, что значительно усилило войска

Цэван-Рабдана.

В 1707 г. ойратские тайши

Аюка и Моногоч прикочевали «во многолюдстве» в Кузнецкий уезд и стали грабить и разорять

кузнецких татар, собирая с них албан.

Посланные в ясашные

волости кузнецкие казаки в бою на реке Чумыш разгромили «чёрных калмыков»

и вынудили их покинуть территорию уезда.

В 1708 г. Моногоч попытался собрать албан в Азкыштымской волости на реке

Иня, но кузнецкие казаки атамана Фёдора Сорокина прогнали его. Моногоч попросил помощи

у Цэван-Рабдана. Разгневанный контайша направил на Кузнецк многотысячное войско под руководством

телеутских князьков Бойдона Сакылова и Байгорока Табунова. Кочевники напали на село Ильинское

и разорили деревни Бунгурскую, Бурнашеву, Ускатскую и Шарапскую.

В 1709 г. «белые калмыки» вновь напали на Кузнецк. В сражении у села

Ильинского кузнецкие служилые люди разгромили телеутов и 20 вёрст гнали их по Большой

Калмыцкой дороге вдоль Кондомы. В кровопролитном сражении погибло 300 телеутских воинов, остальные

разбежались, и «от ран по лесам много померло». В плен к русским попало три телеутских

князька, среди них Байгорок Табунов.

Летом 1710 г. в Кузнецкий уезд неожиданно вторглось четырёхтысячное войско

джунгарского тайши Ензен-Духара. Кочевники стремительно обрушились на прилегающие к Кузнецку

деревни, спалили 94 двора, две часовни, хлеб, сено и угнали большое количество скота.

Весной 1715 г. в Кузнецкий уезд вторглось войско ойратского тайши Цёрен-Дондука,

что вызвало переполох в Кузнецке и Томске. Томичи срочно прислали для усиления обороны Кузнецка

тысячу служилых людей. Узнав об этом, Цёрен-Дондук вынужден был уйти в Джунгарию.

В ходе войны обе стороны понесли большие потери. Общий ущерб от военных действий

в Кузнецком уезде составил 21 345 серебряных рублей. Телеуты были обескровлены и в течение

1713–1717 гг. в большей своей части переселены Цэван-Рабданом в Джунгарию. В дальнейшем

многие из них погибли в ходе ойратско-маньчжурских войн. Некоторые группы телеутов поселились

в Барабе и Горном Алтае, постепенно смешавшись с местными ясашными людьми. Часть телеутов,

спасаясь от маньчжуров, во второй половине XVIII в. прикочевала на Иню и поселилась

в землях своих бывших данников – аз-кыштымов,

став предками современных бачатских телеутов.

Память об этих событиях сохранилась в сказаниях о Шуну-Баатыре –

легендарном предке и предводителе телеутов, одном из сыновей джунгарского контайши, который

проиграл борьбу за трон своему брату и увёл часть «белых калмыков» к русским. Поселив

их на реке Бачат, он много лет служил русскому царю, а затем уехал к китайскому

императору, пообещав вернуться, если телеутам понадобится его помощь.

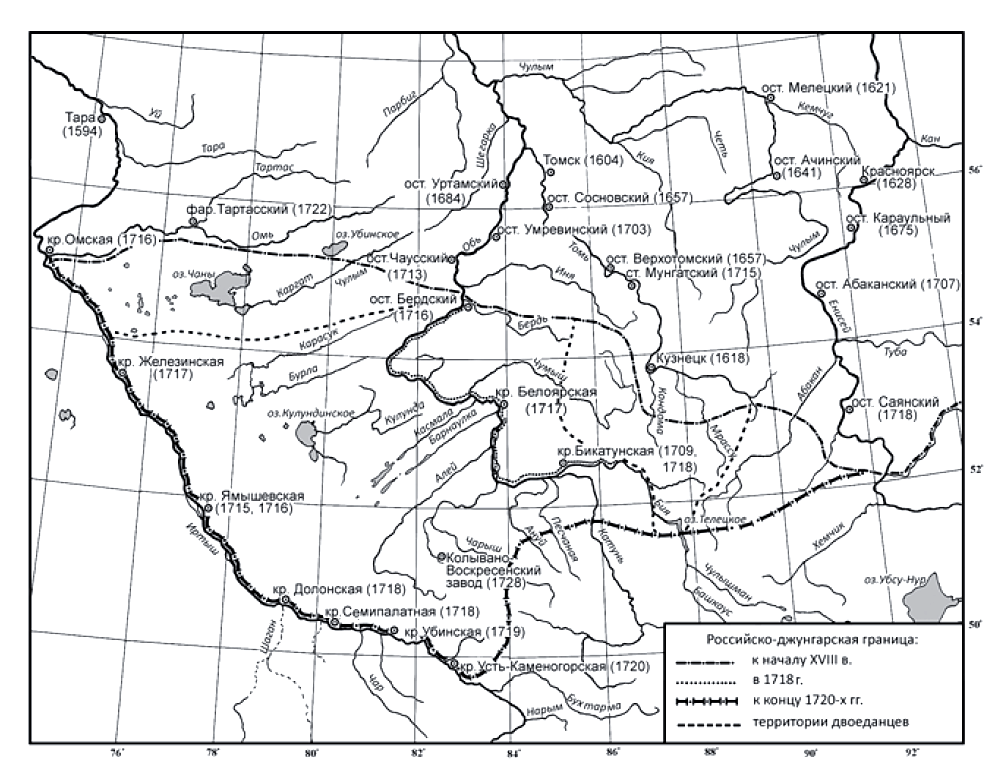

Система укреплений. Чтобы отразить натиск кочевников

и укрепиться на отвоёванных территориях, томские и кузнецкие служилые люди строили новые

остроги: Уртамский (1684), Умревитский (1703), Абаканский (1707), Бердский, Бикатунский и Саянский

(1709), Чаусский (1713) и Белоярский (1717). Под их защитой русские пашенные

крестьяне стали осваивать плодородные степи современных Алтайского и Красноярского

краёв, Хакасии и Новосибирской области, разрабатывать рудные богатства Алтая и Саян.

Крупнейшей русской крепостью на юге Западной Сибири по-прежнему был Кузнецк.

В 1717 г. в нём на Вознесенской горе была возведена земляная цитадель

с бастионами

и деревянными башнями с воротами, а сам город был окружён стеной

из положенных друг на друга брёвен и вбитых между ними кольев. Городская стена имела 8 ворот,

защищённых пушками. В 1734 г. гарнизон Кузнецка состоял из солдат роты Якутского полка, пяти

сибирских

дворян, 25 детей боярских, 20 абинских татар, 300 конных и 200 пеших казаков.

Для защиты восточных границ Российской империи царское правительство развернуло

в XVIII в. строительство Сибирской пограничной укреплённой

линии. С 1745 г. началось строительство укреплённых линий на Алтае,

которые сформировались в Колывано-Кузнецкую

укреплённую линию. В 1771 г. она состояла из города Кузнецка,

Ануйской, Бехтемирской, Бийской и Катунской крепостей, Бобровской, Верх-Белорецкой и Верх-Удинской

защит,

Сеитовского

редута, Антоновского, Кузедеевского, Новиковского, Тигерецкого, Тулатинского, Чарышского

и Яровского форпостов,

Николаевского, Слюденского и Сосновского маяков,

Маральевой и Терской станций.

Расстояние между укреплёнными пунктами было небольшим (20–30 км). Только от Новиковского

до Кузедеевского форпоста было 140 км, а от него до Кузнецка 60 км. Линию защищали

казаки и драгуны

Олонецкого полка, штаб-квартира которого находилась в Кузнецке.

Под защитой укреплённых линий русское население быстро росло, но во второй половине

XVIII в. возникла опасность со стороны маньчжурского Китая, императоры которого стали претендовать

на земли Южной Сибири. Поэтому Кузнецк остававшийся важнейшим опорным пунктом Колывано-Кузнецкой

укреплённой линии, нуждался в строительстве новых оборонительных сооружений.

Командующий Сибирским корпусом генерал-поручик

Густав Штрандман разработал проект новых укреплений Кузнецка, который в апреле 1798 г. утвердил

император Павел I.

В 1799 г. у подошвы Вознесенской горы была возведена Болотная цитадель, а в

1800 г. на Вознесенской горе началось строительство новой кузнецкой крепости, которое было

в целом закончено в 1820 г.

Вопросы и задания

- Почему на рубеже XVII – XVIII вв. резко обострились отношения между Россией, Джунгарией, Улу-Улус и Хонгорай?

- Как шла война с кочевниками? Чем она завершилась и почему?

- Объясните смысл послания телеутского хана Шала Табынова кузнецкому воеводе Борису Синявину: «Белый царь и контайша двое мирно живут. Ты да я завоевались для чего? Смирно станем жить — волосы забелеют. За железо примемся — кости забелеют».

- Кто, по-вашему, внёс наибольший вклад в победу над кочевниками? Сделайте о нём сообщение в классе.

- Почему Канза-Пег и Шуну-Баатыр являются народными героями народов Южной Сибири? С какими историческими личностями можно их отождествить?

- Зачем, продвигаясь на юг Сибири, русские строили новые остроги и крепости?

- Почему в XVIII – XIX вв. Россия смогла создать и содержать Сибирскую пограничную укреплённую линию?

- Где и как проходила Колывано-Кузнецкая укреплённая линия?

- Как развивалась система укреплений Кузнецка?

- Объясните новые термины в тексте параграфа.

- На основании материала параграфа составьте хронологическую таблицу.

Дата события Описание события

Работа с источниками

1. Прочитайте краткое содержание челобитных XVIII в. на имя Петра I

и сделайте все возможные выводы.

Сын боярский Фёдор Максюков бил челом, что во время набега погибло 12 его домочадцев,

а сам он вместе с женой и детьми попал в плен, где терпел большую нужду

и лишения.

Старец Рождественской пустыни Макарий жаловался, что калмыки разорили 11 кузнецких

деревень, монастырскую мельницу на реке Абе и просил прислать для монахов пушку, ружья

и боеприпасы.

Кузнецкие пашенные крестьяне жаловались, что в результате вторжения противника

«хлебопашество на калмыцкой стороне Томи совсем зачахло», а сами они совершенно разорились

и «скитаются меж дворами, помирая от голодной смерти».

2. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы к нему.

Из «Строшной жилой записи» пашенного крестьянина Сосновского острога Томского уезда Ивана

Зубова.

«Лета от Р.Х. 1702 г. февраля в 6 день томский посадский человек Омельян

Васильев сын Титов, поступил я в Томской же Сосновом острогу пашенному крестьянину Ивану Павлову

сыну Зубову строшным своим детиною Сергушкою Силантьевым Скурихиным, которого я Омельян детину скупил

у томского сына боярского Микиты Лаврова на полпята года, а скупу за него Сергушку

я Омельян дал ему Микитке 10 рублёв денег. И ему Ивану того моего срошно держать у себя

в сроке те вышеписанные полпята года. В том я Омельян на ту Сергушкину крепость

и поступную дал».

Вопросы

- В чём смысл документа?

- О каких отношениях среди сибиряков он свидетельствует?

- Почему описанное в документе явление было нормальным в XVIII в.?

3. Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы к нему.

Из отписки кузнецкого воеводы: «Да в нынешнем 709-м г., августа 21 день приходили под

Кузнецк калмыския князцы Бойко Сакылов, Бойкан Уюжин, Бейкон Будаев, Моногоч Сакунской со многими

воинскими калмыками во многом собрании и село Ильинское осадили. И Ускатскую,

и Калачикову, и Бунгурскую, и Шарапскую деревню, и дворы, и всякие дворовые заводы

пожгли, и на полях людей побили и в полон побрали, и всякий хлеб на полях и сено

пожгли и лошадьми потоптали. И августа 23 день нынешняго 709-го г. по указу Великого

Государя и по приказу стольника и воеводы Михаила Алексеевича Овцына посланы были из Кузнецка

всяких чинов люди против вышеписанных воинских людей калмыков. И с ними, воинскими людьми калмыки, был

бой от Кузнецка в трёх верстах. А всего бою от вышеписанного места в степь

по калмыцкой дороге дватцеть верст до реки Чюмышу и до черни. И Божиею милостию

и твоим Великого Государя счастием вышеписанных воинских калмыцких князцев трех да рядовых

с триста человек калмык погибли, а ранено их многое число и от ран по лесам многия

померли. И полонных русских людей и ясачных иноземцов, которых они, калмыки, полонили, и кош

их весь и шестьсот семьдесят семь лошадей калмыцких отбили и те калмыцкие лошади

от пушечного и мелкова ружья многия убиты и копьями переколоты, а иныя переранены

и от ран перепропали. А достальныя калмыки розбежались к реке Бии разными дорогами».

Вопросы

- Каким событиям посвящён документ?

- Как они происходили и чем закончились?

- Что нового, по сравнению с текстом параграфа, вы узнали из документа?

Иллюстрации

Кузнецк. 1705 г. Гравюра Н. Витсена.

Источник: Российские города на гравюрах Николааса Витсена (1711)

Источник: Российские города на гравюрах Николааса Витсена (1711)

Джунгарские воины конца XVII – начала XVIII в.

Графическая реконструкция Л.А. Боброва

Источник: Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях

Графическая реконструкция Л.А. Боброва

Источник: Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях

Русское продвижение на Алтай в начале XVIII в.

Источник: Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Источник: Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН